手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

震撼心灵的精神洗礼

——潘承洞学术成长资料采集心得

潘承洞(1934—1997)

数学家,中国科学院院士。1934年5月26日出生于江苏省苏州市。1952年考入北京大学数学力学系,1961年被分配至山东大学数学系。先后担任山东大学数学研究所所长、副校长、校长等职务。曾任山东省科协主席、中国数学会副理事长、山东省自然科学基金委员会副主任、国务院学位委员会数学学科评议组成员、《数学年刊》常务编委等职。

▲潘承洞指导工作。

▲潘承洞伏案工作。

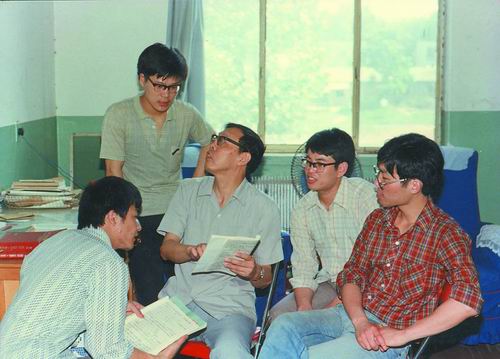

▲潘承洞(中)指导学生。

▲潘承洞夫人李淑英接受采访(左一)。

▲刘桂真接受采访。

■赵晨

专长解析数论,上世纪60年代证明了哥德巴赫猜想的命题“1+5”和“1+4”,两次在这一世界数学难题中居于领先地位。1978年荣获全国科学大会奖,并获全国科技先进工作者称号;1982年, 因在哥德巴赫猜想研究中的突出贡献, 与陈景润、王元一起获国家自然科学奖一等奖。在国内外学术刊物上发表论文50余篇。1991年当选为中国科学院学部委员(院士)。1995年荣获何梁何利基金会科学与技术进步奖。1997年12月27日于济南逝世。

歌德曾说:“读一本好书,就是和许多高尚的人谈话。”阅读一部经典著作往往会为一个人带来精神上的巨大收获。我们所从事的老科学家学术成长资料采集工程(以下简称采集工程)同读书一样,也会为我们带来心灵的震撼和精神的洗礼。

采集工程中,通过对老科学家的家庭背景、求学历程、师承关系等一些能够系统反映其学术成长经历的相关资料进行采集,力图生动、立体地将老科学家璀璨的一生展现给世人,以期弘扬科学家精神,进而促进我国科技事业的蓬勃发展。

加入到采集工程工作小组、从事关于潘承洞院士的资料采集及处理工作,我感到万分荣幸又使命在肩。在进行辛苦的采集、走访、整理过程中,我既充分领略了老一辈科学家的人格风范和科学素养,又收获颇丰、感慨良多。

面对难题,从细节入手

潘承洞1934年5月26日出生于江苏省苏州市,中学时就显现出过人的数学天赋。1952年,潘承洞考入北京大学数学力学系,自此结缘数论。1961年分配到山东大学数学系工作,先后担任山东大学数学研究所所长、副校长、校长等职务。1991年当选为中国科学院学部委员(院士)。

2020年,在获悉潘承洞被列入采集工程名单后,山东大学高度重视。为了保证按时完成采集任务,山东大学即刻组织了一支由张希华研究员担任总负责人、高奇教授担任学术顾问的专业采集队伍。

自采集小组成立后,中国科协、山东大学及山东科协便积极协调山东省档案馆和山东大学档案馆、图书馆、离退休工作处等相关部门,从人、物、财等多方面给予大力支持。

在采访过程中,我们小组遇到过各种各样的困难,比如受访者有些因年龄偏大、身体状况不好和记忆力衰退不能接受采访,有些因事务繁忙无暇接受采访,有些因身份职务等因素不便接受采访,还有部分受访者身在外地或者国外,采访受新冠疫情的影响不能顺利开展。在上述问题中,最棘手的还是由于受访者年龄偏大所造成的采访不便和不可持续的问题。

潘承洞院士病逝于1997年12月,至今已有20多年。众多受访者脑海中原本记忆深刻的画面随着时间流淌而模糊起来。为此,在采访过程中,我们经常遇到受访者表示自己对相关采访问题不了解、相关事实细节忘却等问题。

此外,采访时需全程录音和录像,在聚光灯照射下,许多受访者都会感到紧张,很多已经准备好的回答也无法流畅地讲述。

对于上述问题,采集小组进行头脑风暴,采取资料搜集、校史查询、年鉴归纳等方法明确研究目的、确定主体问题,将相关史料、相关事实进行罗列和归纳后初步拟定采访提纲。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP