手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

9月17日13点34分,神舟十二号载人飞船返回舱在东风着陆场顺利着陆。航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波状态良好,我国空间站阶段首次载人飞行任务取得圆满成功。

从6月17日升空至今,神舟十二号航天员乘组已在空间站组合体工作生活了 90 天,刷新了中国航天员单次飞行任务太空驻留时间的纪录。

下一步,中国空间站还有怎样的未来规划?就中国空间站的科学目标、计划与愿景,中国载人航天工程空间应用系统总指挥、中国科学院空间应用工程与技术中心主任高铭此前接受《国家科学评论》专访进行了详细介绍。

高铭 (受访者供图)

2021年7月23日,《国家科学评论》(National Science Review, NSR)采访了中国载人航天工程空间应用系统总指挥、中国科学院空间应用工程与技术中心主任、国际宇航科学院院士高铭。

“空间应用系统”负责中国空间站工程中的“科学”部分,是空间站中科学研究项目的主要规划和组织者。

从1994年开始,高铭就服务于中国载人航天的应用系统,从神舟系列载人飞船到中国空间站建设,她几乎参与了中国载人航天事业发展的全过程。在这次访谈中,她对中国空间站的科学目标、计划与愿景做了全方位的介绍与展望。

前人经验:和平号与国际空间站的科研实践

NSR:过去几十年中,各国科学家在和平号空间站、国际空间站上进行过几千项实验。主要是哪些实验?取得了什么重要成果?

高铭:和平号空间站从开始建造到最终坠毁,有15年的时间,根据官方的数据,有100多位航天员在和平号空间站工作过,总共进行了1700多项实验。

苏联利用和平号空间站在人体与生命科学研究、材料科学、地球观测等方面做了很多工作,在生物制药、新材料制备、矿产资源探测等方面也取得了一些重要成果。

国际空间站上开展的实验更多,覆盖学科领域更广,包括人体研究与生命科学研究、微重力物理科学、天文观测、地球观测,以及新技术开发验证等等,迄今已开展了3600多项研究,发表了3000多篇高水平论文并申请了大批专利,部分科技成果已经在地面获得了广泛应用。

具体来讲,国际空间站在生命体对微重力环境的响应机理、冷焰燃烧、玻色-爱因斯坦凝聚、暗物质探测等方面取得了一些重要科学发现;在太空3D打印、空间机器人、天地激光通信等空间技术方面取得了重要突破;在靶向药物和骨质疏松等药物研发、合成肌肉等新材料制备、地球二氧化碳含量测量等方面取得了重要进展并获得地面应用。国际空间站的研究及结果为我国空间站的科学研究规划提供了很好的参考。

NSR:我想这些实验至少可以在三个方面造福人类:一是帮助我们理解基础的物理学和宇宙学规律,二是通过生物医学、材料学等研究提升人类在地球上的生活质量,三是为人类未来走向深空而做一些知识和技术上的储备。

高铭:太空活动包括空间科学探索、空间技术开发和空间应用三个方面,而科学、技术和应用这三个方面是紧密联系、相辅相成的。

空间科学探索要着力研究宇宙起源与演化、物质本质规律等重大科学问题,取得新的科学发现,这不仅会加深我们对世界的理解和认知,还会推动相关技术进步。例如冷焰燃烧的发现将有助于我们改进燃油发动机设计、降低污染物排放。

空间技术开发的直接目标是增强太空探索活动能力,与此同时,技术成果也可应用于地面,改善人类的生活质量。例如,天地激光通信技术可以为建立全球高速通信网奠定基础。

空间应用是开展直接服务于地面应用的太空活动。例如,空间对地观测在全球气候变化监测、海洋和陆地环境保护等方面发挥了重要作用。

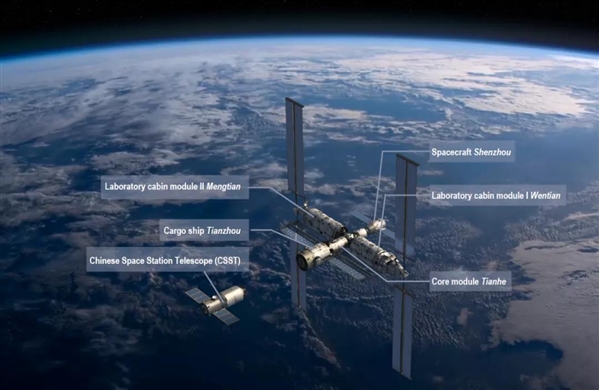

中国空间站(CSS)与中国空间站工程巡天望远镜(CSST)的设计效果图 (供图:中国科学院空间应用工程与技术中心)

中国空间站的科学理想

NSR:中国空间站规划了哪些科学研究?

高铭:在我们的整体规划中,在空间站的舱内会有超过20个实验柜;在三个舱段的外侧,会有3个大型载荷挂点和2个舱外暴露平台;此外,中国空间站工程巡天望远镜(CSST)将于2024年发射升空,它会与空间站保持一定的距离,共轨独立飞行,但是每隔两到三年,或者在需要的时候,它会停靠在空间站上,由航天员进行维护和升级。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP