手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

王恩哥院士:架起科技成果产业化的“铁索桥”

编者按

2021年9月23-24日,中金公司“2021科技创新与产业链论坛”在北京举行。我国著名的物理学家王恩哥院士应邀到论坛做“架起科技成果产业化的铁索桥”主旨报告。

王恩哥院士曾经担任北京大学校长、中国科学院副院长、中国科学院物理研究所所长,为中国科研领域培养了大量优秀人才。2018年,王恩哥院士开始担任松山湖材料实验室理事长,探索新的体制机制推动材料科学研究以及应用的工作。

以下是王恩哥院士此次演讲全文及观点提要。

▲ 科学和技术越来越不可分,科技解决的是可不可能以及如何高效地实现这种可能,而风险资本加速实现了科学技术的转化。这就是我所呼吁的“铁索桥”。

▲ “铁索桥”又是什么呢?我想铁索桥很可能是一种软实力,用一个新词叫做“创新策源能力”。

▲ 我们作为新体制的研发机构主要是做“产品”;但是产品还需要资本和市场,需要投入和扩大,才能真正做到商品,最终解决产业链供应链的问题,也就是“卡脖子”问题。

▲ 硬科技开始投入很大,肯定要砸钱,但硬科技的寿命很长,往往会带来结构性商机,一旦突破就会带来巨大的成功和丰硕的果实。

王恩哥:

非常高兴参加今天这样一个论坛,这大概是我第一次参加由金融界组织的论坛。

我作为一个从事物理研究的人,也可以说是物理学家,从读大学算起已经差不多快有45年了。

在过去的几年中,我在广东参加了一个新体制的科研机构建设。我想把过去三、四十年的科研工作经历结合近几年的应用实践体会,借此次机会跟大家讲一讲。这也是我一直在想的,中国能不能在科技成果向产业转化的过程中架起一座“铁索桥”。

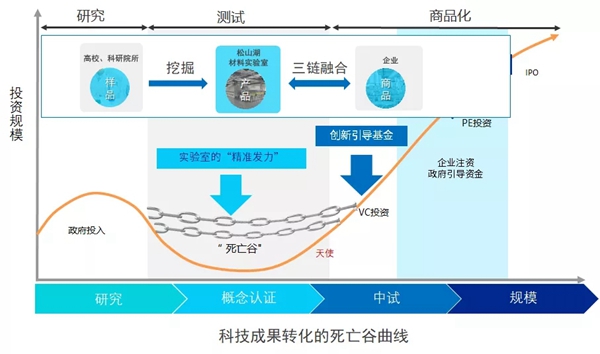

这是我们常用的一张描绘科技成果转化中“死亡谷”的图。科技成果向产业转化的过程中,肯定会有这样的“死亡谷”。无论怎么做,这个“死亡谷”总是存在,再好的科技成果都会有很多因素让它在中间停下来。一旦陷入“死亡谷”,无论科技成果做得多好、甚至达到顶峰,也没有用。

我在去广东帮忙之前,跟一些科技界领导探讨过这一情况,他们都不约而同地让我去试一试,为什么中国科技成果在产业转化时会这么艰难。一段时间以后我真正体会到,从科研到商业应用,科技成果只是其中的一件事,能否转化成功是另外的一件事。

在过去的几年里,我也在想这其中有没有规律,我觉得有些人可能找到了这个规律。今天在座的可能就有这样的人,但这个规律能不能被驾驭甚至被复制,还是一直困惑着我。

我先泛泛地讲一讲,为什么需要一些人做科学研究,这些人把自己称作科学家。主要原因是人类在追求生存和发展道理的过程中,有一批人思考得深入一点,他们就逐步变成了科学家。

举个有趣的例子,最近几年我们谈论很多的一件事就是集成电路,中美之间的贸易争端就涉及到集成电路,这引发了大家很多的讨论。但从半导体的发明到信息社会实际上已经走了近一百年,走到今天,这中间有非常清晰的分界:大致可以说科学家做了30年,工程师做了30年,最后企业家、金融家把前面的科技成果成功地推广到市场上,从而进入了信息社会。这三段非常清楚,所以我举这个例子。

最早讨论自然界一些奥秘的人,他们把自己称为物理学家。今天仔细看的话,这中间很多人都不属于今天意义上的物理学家定义。他们研究的重要题目是“世界的本源是什么”,换句话说就是“世界是由什么组成的”、“所有的人、所有的物质都是什么组成的”。有人说是火组成的,有人说是水组成的,有人说这两个都太简单,应该是水、火再加上其它什么共同组成的。

但只有一个人很奇怪,这个人是德谟克利特(Democritus),是个希腊人。我大概十多年前在希腊议会做过一个关于纳米科学技术的讲座,他们授给我一个奖牌,上面有一个大胡子的人。我不认识希腊语,后来我才知道那个大胡子的人就是德谟克利特,可惜的是这个牌子我后来忘记丢到哪里去了。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP