手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

近日,有消息称美国某大学已开始对一名“大腕”级PI展开严肃学术不端调查,并已暂封其实验室。

该指向嫌疑较大的是美国东北大学教授托马斯•韦伯斯特(Thomas Webster)。目前,他有72篇论文被挂在同行评议网站Pubpeer上。

前段时间,2019年诺贝尔生理学或医学奖得主格雷格·塞门扎(Gregg L. Semenza)也深陷“造假门”。

近年来,论文造假事件屡屡曝出,涉及人物不乏重量级学术大咖。

于是,人们质疑,“大科学”时代让论文越来越难管吗?在动辄数十人乃至上百人的大团队里,经常以通讯作者身份出现的学术带头人如何做到为每一篇论文负责?当有人说“我们的图片放错了,但结论是对的”时,他们的辩护成立吗?……

针对这些问题,《中国科学报》采访了包括诺奖得主在内的多位国内外专家。

蹭了诺奖得主“热点”,18年前论文被扒

最近,犹他大学学者约瑟夫·普尔哈尔(Josef T. Prchal)一直在忙着“破案”,尽管“案发时间”已经过去近20年了。

他发表于2002年的一篇论文被人质疑“一图多用”,而这篇论文的倒数第二个作者正是近日身陷“造假门”的诺奖得主塞门扎。(塞门扎是“细胞感知氧气”这一科学领域的开拓者。从今年9月左右起,陆续有40多篇塞门扎署名的论文被挂在知名学术打假网站Pubpeer上,时间跨度长达18年。这些论文被质疑一图多用或图片PS,少数文章还被质疑存在伦理问题。)

相关阅读:诺奖得主涉嫌造假论文增至40篇!领域“地震”要来了吗?

1988年冬天,普尔哈尔当时还在美国贝勒医学院工作。他去俄罗斯的楚瓦什地区采集了一批楚瓦什红细胞增多症(当地一种特有疾病)患者的样品。经初步研究,他们发现一种基因突变可能跟疾病有关。

之后,他们和约翰·霍普金斯大学的塞门扎,以及牛津大学的其他合作者一起完成了这项研究。

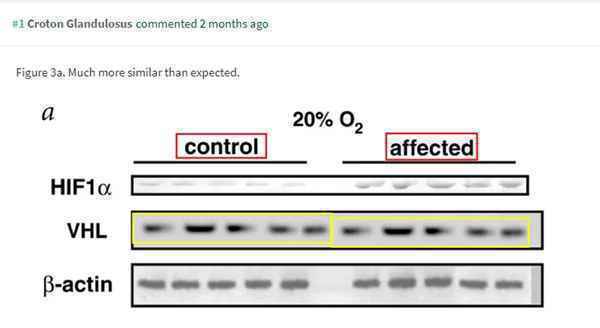

被同行质疑的是一张蛋白质印迹(WB)数据图片。在这项检测蛋白质表达水平的实验中,对照组和试验组的条带图像看起来一模一样。作者由此推论,患病个体(试验组)和不患病的个体(对照组)相比,VHL蛋白的表达水平是一样的。论文写道:相关基因突变并不影响VHL蛋白的稳定性。

但有同行怀疑,这根本就是一张图片被重复使用了两次,从而得出蛋白表达没有显著差异的“伪结论”。而类似的问题,在这篇文章中还不止一处。

黄框内的图片被质疑重复使用(DOI:10.1038/ng1019)

“很显然,这张图片的数据是站不住脚的。”普尔哈尔回复编辑说,“很不幸,我之前没有注意到。”

接下来,就像调查一桩陈年旧案那样,普尔哈尔尝试联系所有相关人员。上述实验的实际操作者是论文第一作者——博士生索尼·昂(Sonny O. Ang),他当时在另一位博士后的指导下开展研究。

索尼·昂回复了导师的邮件。他表示自己当时使用的笔记本电脑作为机构财产,已经在毕业时归还实验室了。而所有相关的病人DNA、细胞和试剂等都保存在实验室的冰箱里。

普尔哈尔只好再去翻冰箱和电脑。但他的实验室在2006年搬过一次家,冰箱显然有更替过。最终,他们在一些液氮储存罐里,找到了这些封存至少14年的细胞。目前普尔哈尔正在尝试用这些细胞重复上述实验。

而另一项重要证据——索尼·昂制作的原始X光片,普尔哈尔还没有找到。“我隐约记得我检查过这些X光片。我想这个图片可能是出现了剪切和粘贴错误吧。”他说。

“大科学”时代让论文越来越难管吗?

随着“大科学”时代的到来,实验室的规模越来越大,跨机构跨国合作的范围在扩大,论文的参与者在增多。几十人甚至上百人的课题组,十几名甚至几十名的作者数,已经变得司空见惯。

“而且,在那些规模较大的实验室,PI(学术带头人)很少亲自操作实验,他们主要负责申请资助并监督工作。”知名学术打假“猎人”伊丽莎白·毕克(Elisabeth Bik)说,“这似乎是大多数实验室的情况。”

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP