手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

编辑导语:算法工程师就是利用算法处理事物的人,输入相应的指令将会得到相应的输出;但是算法工程师的要求也非常高,在实体行业,他们还要会数据分析,才能在实体行业中计算出精准需求;本文作者分析了算法工程师的现状,我们一起来看一下。

“我们的算法工程师水平太差了,完全解决不了问题!”作为一个经常和传统企业打交道的乙方,这种抱怨我听得太多了,类似惨痛画面也见得太多了。今天我们系统说说。

模型厉害不厉害,厉害!你看阿尔法大狗子都把天才少年柯洁咬哭了,能不厉害吗。

于是,很多企业咬牙跺脚,出高薪,聘请来自互联网大厂的算法工程师、数据挖掘工程师、数据建模师,期望他能做出超厉害模型;“只要你能预测精准了,那我肯定能如鱼得水”是他们的口头禅。

又刚好,一批2017年左右混入所谓互联网大厂的算法工程师们,被裁员了,以为自己可以打着“前头腾阿高级算法工程师”旗号收割一波传统企业,从此乌鸡变凤凰,走上人生巅峰。

两者一拍即合。悲剧就从这里开始……

一、不考虑业务,背锅死阵亡案例1:某传统企业,想建立产品推荐模型,精准匹配用户需求;结果才半年,招来的算法就被炒了——炒人理由:推荐不精准,反而干扰了正常销售。

甲方市场部的头头还不屑的说:阿里的推荐算法也不咋样啊。

仔细研究业务场景就发现:亲,不是阿里有问题,是你这公司不是阿里呀!阿里是平台方,在平台上有无数商品等着推。

但具体到你这个企业,就会发现:

有的产品是安身立命的爆款,不推也好卖。

有的产品是业务的心头肉,只要出一点问题,那就是千刀万剐。

有的产品先天短腿,功能不行、定价不合理,根本干不过竞品,推荐算法有毛用。

有些产品品质还行,只是在内部政治地位不高,拿不到资源,或者定价不合理,导致后天短腿。

上一任算法小哥哥,不考虑这些业务上明争暗斗,就直接上模型了;所有产品一锅炖了做推荐(还是用协同过滤,完全没考虑企业的用户粘性,用户行为数据量问题);结果,主打产品出现下滑情况,销售部、市场部联手,一起把锅往他身上甩。

结局,不但被赶滚蛋,而且搞得声名狼藉。

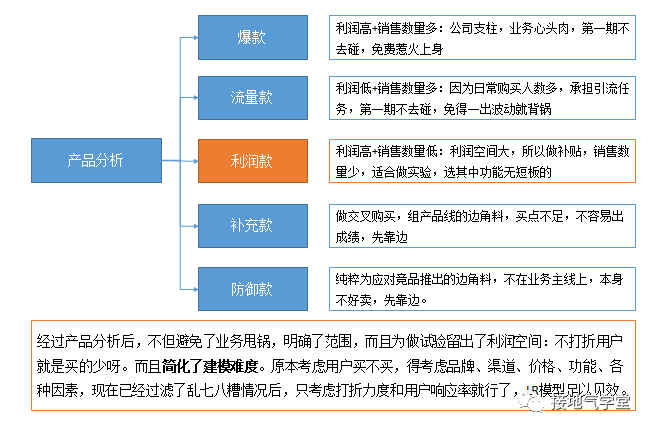

认真分析了这些背景以后,一个优化方案出炉(如下图):

先做好产品分析,选好后天短腿的小品类,找到背书的部门,这时候可以开干了;果然,第一波推广马上见效;于是甲方开开心心接手,自己回去优化迭代去了。

二、不细化场景,麻烦死阵亡案例2:某连锁店,希望能建立模型,精准预测每个店铺的鱼蛋、肠粉、饭团、面包……具体到每一个SKU的销量,这样门店既不会因为积压浪费食材,又不会因为缺货错过销售;结果七个建模的小哥折腾了半年也不够精准,离职了4个,剩下仨垂头丧气。

到底如何100%精准呢!

认真思考这个问题场景,就会觉得很搞笑:真有100%精准预测鱼蛋香肠的本事,这七个小哥还打个屁工啊,直接去炒期货呀。

仔细研究以后发现:所谓的“缺货错过销售”,根本就是一句话空话;因为没有一个正式的缺货登记系统(很多企业有,但这家没有);但是积压导致的损耗率,却是结结实实的高。

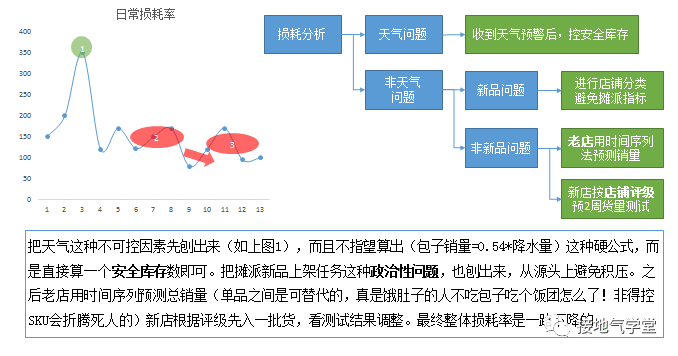

于是,一个优化方案出炉(如下图):

这样运行了俩月,损耗率明显下降,实实在在地看到了成本的减少;同时,虽然也有人抱怨:“诶呀,有些店缺货了呀”。

可证据呢?证据呢?证据呢!没有数据,空口白话,说了鬼信!于是顺利扭转局面;也不出意外地,甲方自己接手继续优化了(是滴,甲方就是不喜欢签二期、三期,都以为自己能搞掂后边的,当然这是后话了,哈哈)。

三、不应对变化,含冤死阵亡案例3:某大型渠道商,希望能建立模型,精准预测手机、平板销量,避免积压;先后换个5个做模型的,都不满意!业务给的反馈是:预测不够精准,导致决策失误。

仔细研究以后发现,问题根本不在预测上,而是业务方的反复横跳。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP