手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

编辑导读:做好数据分析,有助于清晰现有用户的画像,找到各个行业用户的核心关注点,来进行精细化的运营以提升用户的复购。但实际的情况中,很多人却并不知道如何做好用户画像。本文作者从项目实践出发,结合案例对用户画像失败的原因进行了分析讨论,与大家分享。

上一篇分享算法模型失败的案例,参见《不懂数据分析的算法工程师,会有多惨》,激起了很多同学的共鸣,有同学问:“有没有用户画像项目失败的例子,也分享下。”

答:失败的用户画像项目,简直罄竹难书!一抓一大把。今天我们系统讲解一下。

一、用户画像失败的标志大家自己是不是也经常疑惑:“用户画像有啥用?”

如果有,恭喜,你的项目做扑街了,就这么直观!

当然,更一般的扑街方式,是刚开始做用户画像的时候,业务部门摇头晃脑的说:“我们要基于用户画像,详细深入的了解用户,比如用户性别,年龄,地域,喜好,消费习惯,……这样我们就能精细化决策了”。然后数据部门夯吃夯吃搞了几个月,打了30000个用户标签,还得意洋洋的跟领导汇报:“我们的用户画像大数据建设取得长足进步”。

然后项目第一期汇报会上,数据部门得意洋洋的讲到:

我们的用户男女比例6:4

华南地区占比30%,华东25%

购买A产品占比50%

业务部门一个白眼抛过来:

我早知道了!

我们的用户都是这样的呀!

你做这有啥用?

当然还有更惨的,就是你贴个“忠诚用户”的标签,业务方说:哦,既然那么忠诚,就不做啥动作了,结果丫下个月不消费也不登录了!你贴了“A产品爱用者”的标签,业务方推了A产品,丫没有买!业务方怒气冲冲找来算账:“这用户画像一点都不精准嘛!”于是项目彻底凉凉。

吐槽归吐槽,问题到底出在哪里呢?

二、用户画像项目失败的表面原因 原因一:混淆了过去和未来问1:一个用户昨天买了苹果,前天买了苹果,大前天也买了苹果,他今天买不买苹果?

问2:一个用户买了酱油,鸡翅,可乐,请问他是否还需要买竹签去烧烤?

思考一秒钟,不用思考一秒钟,大家都知道,答案是:不一定,不一定,不一定。连续买苹果,有可能代表他喜爱吃苹果,也有可能已经买了很多了所以不买了。买酱油+鸡翅+可乐,可能是去烧烤,也可能是做可乐鸡翅。

过去的行为不等于未来的行为,未来的行为需要进行预测。无论预测的方法是基于业务逻辑的推理,还是基于算法模型的计算,都需要经过数据分析和试验验证。只有表现稳定的预测方法,才能被采纳。

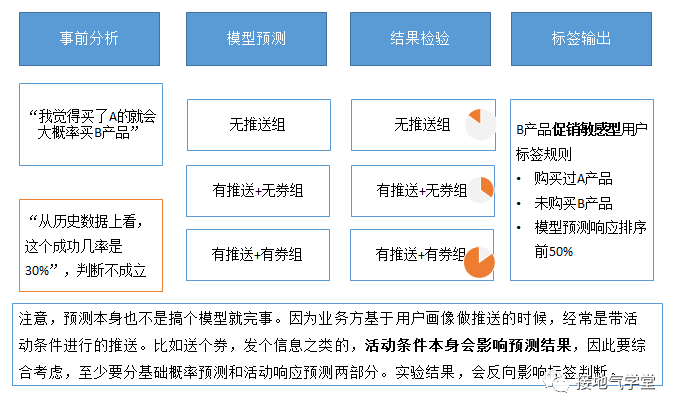

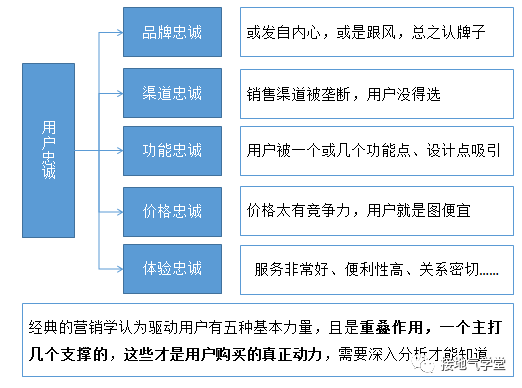

然而做用户画像的时候,业务方经常混淆这两点。往往对着过去发生的行为贴一大堆标签,对未来预测毫无概念,在预测分析上半点投入没有。看用户画像报告,或者在CDP里设置推送规则的时候,想当然地认为:过去买了以后也买。最后预测不准,反而把锅甩给用户画像系统。结果自然悲剧。

问一个简单的问题:一个用户在过去30天内,有1天来我们家购买产品,请问该用户是不是我们的产品爱用者?如果有2天呢、3天呢、4天呢……如果有30天呢?30天里天天都来买,肯定是爱用者了吧!

答:不一定。30天里天天都来买,你可以管他叫“高频购买者”,因为购买频率确实是很高。但是是不是人家很爱用我们的产品,不一定,因为你并不知道他到底爱不爱用,甚至不知道他用了没用。

购买频次不能直接等同于用户喜爱。用户喜爱或者不喜爱,需要更多维度的数据进行分析,并且分析结果得有一定概率的稳定性,才能这么叫。

类似的,很多企业里,业务方和数据分析师,对待这种“爱用者”等等名词使用非常随意、粗糙,基本上都是用消费金额、登录频次等等,高了就算“喜欢”、“爱用”,低了就算“边缘”“尝试”。做出来的结果,自然是毫无准确性可言。不用说,出了问题,比如推荐产品没有人买之类,又算在用户画像头上。

问:累计消费10000元以上的用户,都购买了5次以上,所以让用户购买5次,用户就会累计消费10000,对不对……当然不对呀。然而业务方经常这么干!拿着过往消费高的用户行为,往消费低的身上套,认为只要消费低的模拟了某个数字,就能成为消费高的。还美其名曰:“魔法数字”。

很有可能从源头上,消费高的和消费低的就是两类人,应该通过深入的分析搞清楚到底驱动行为的原因是什么。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP