手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

本文分析了如何拥有数据分析思维的5个要点:说事实,而不是观点、用客观标准代替主观判断、不预设立场、演绎而不是归纳、找出背后的逻辑。

数据分析师究竟要掌握哪些技能?

大部分的数据分析教学都会教你excel,Python,sql,机器学习,还有一些分析方法比如对比分析、漏斗分析、留存分析等等技能。

但是,很多人掌握了这么多工具和技能,依然做不好数据分析。面对具体的业务问题,我们还是容易两眼一抹黑。

就像我们大部分人学习英语,都会学习单词、语法、音标等等,但是一开口就跪了。而英语母语的人就算不懂语法是什么,却能如同抬手睁眼一样自然地用英语表达。

这其中的区别,便是因为英语母语的人拥有“英语思维”。

想要做好数据分析也一样,单单会工具和技能是不够的,还必须拥有数据分析思维。数据思维决定了你如何思考问题,如何搭配这些分析方法,如何得出结论,如何确定问题。

那么究竟什么是分析思维呢?我认为有以下几个方面。

1. 说事实,而不是观点数据分析师第一个要训练的思维方式便是:只说事实,不说观点。

事实和观点这两个名词看起来区别很大。但实际上在生活中我们经常会将两者混淆。

比如说你的同事告诉你:最近的转化率大幅下降。

这句话到底是事实还是观点呢?

很显然这句话是观点。究竟下降多少算大幅下降?也许你认为的大幅下降在我看来变化并不大。

那么如果他说:转化率下降了。这句话是事实还是观点呢?

这句话看起来已经非常像事实了,但是实际上它依然属于观点。

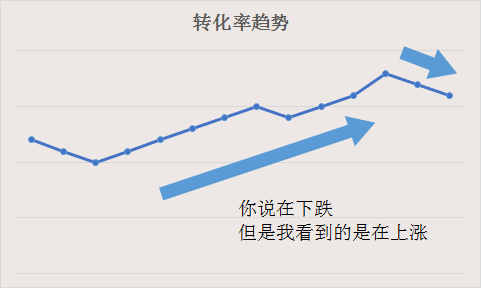

有这样一种情况,转化率在短期内它看起来是下降的,但是你站在宏观的层面上,以月为单位甚至以年为单位,它是它是上涨的,那么你究竟说他是上涨还是下跌呢?

那么什么是事实?

周一到周三的转化率持续下降,周三相比周一已经下跌了5%。这句话就是事实,这句话不同的人都能理解,不会出现歧义。

只有分清楚观点和事实才有继续分析的可能性。

因为观点的沟通会出现误差,而事实则不会。如果我们用观点进行沟通,自然会出现大量的误解。

如果连背景都没有理解清楚,后续的分析也就无从谈起。

2. 用客观标准代替主观判断但是单纯只有数据,对业务问题的分析没有什么帮助。毕竟我们得知道这个数据到底带来了哪些业务信息。所以最后事实还是要归纳成“观点”。

不过如果我们用主观判断数据的好坏,那么还是回到了原来的老路上去。

那么周三相比周一转化率下跌了5%,这个数据到底表现如何呢?

想要解读出观点,我们需要先找到一个标准。

标准怎么找?

可以是老板定的标准,看数据是否符合老板心中的标准。虽然这也是拍脑袋,不过老板毕竟是老板,他们心中有些战略构想是建立在某些条件满足的基础上的。所以没什么说的,如果老板不满意,那这数据肯定是有问题的。

可以看行业和竞品的平均标准,看数据下降是否是行业的普遍现象。

看企业过去的平均水平,可以在历史数据中找到类似场景下的数据情况,和自己的过去对比。

然后我们通过数据和这些标准进行对比,得出一个观点。比如我们可以分析每周的情况,看历史上是否存在这一的趋势,平均下跌是多少?如果历史上每周三都会下跌,平均下跌7%,那么我们就可以认为目前数据比较正常,没有问题。

这样得出的结论全都是客观的,如果你不找标准,而用主观判断数据的好坏,那么不同部门的人会沟(shuai)通(guo)很久。

3. 不预设立场人们总是习惯于通过自己的现存经验和知识去判断未知事物。

这本身是进化带来的优势,它能让人在信息不完备的情况下迅速做出决断并付诸实施。

这种预设立场的思维在原始人的时代很有价值,其优势在于:

第一,不浪费宝贵的能量,大脑是能量消耗大户;

第二,快速决断,避免因为低效决断而错失机会,这一点在避免伤害时尤为重要。

在数据分析的场景下,我们需要尽可能地找出真实原因。此时这种预设立场的决断方式会造成许多错误,因为现有经验和知识在应对未知事物时是不足的,是有偏差的。

而且不同岗位的人还会存在“屁股决定脑袋”的现象。

如果出现了业务问题,关联的业务方往往预设一个立场:这事没有看起来那么糟,或者这事和我没关系。

比如转化率下降了,业务方的反应往往是这个数据下降肯定跟自己无关。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP