手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

全球瞩目的新锐历史学家尤瓦尔·赫拉利,曾在《未来简史》中说:

在未来,大数据会接管一切,小到你的工作、身体和生活,大到公司的布局、发展和决策。普通人的想象会越来越不重要,重要的是那些想象力能够超越“大数据”的人,能够超越大数据的将成为“智神”,而被大数据掌握的则是“凡人”,亲爱的读者,你是想成为未来的“智神”还是“凡人”呢?

数据驱动,一直是设计领域以及各个设计部门倡导的口号。在数据驱动概念进入设计师意识之前,用户体验一直是一个感性而难以度量的因素。随着数据驱动的广泛运用,它的直接效力很快让其在各大前沿的科技公司占据了一席之地,甚至是独占鳌头。

在一切皆可被数据化/量化的洪流之下,体验驱动+数据驱动,也越来越成为各大互联网公司设计部门倡导的口号。设计,从一开始的个人喜好、设计经验、用户调研、设计原则、平台规范,又插上了数据这一理性的得力翅膀。

然而,让我吃惊的是,数据驱动倡导了这么多年,周围还是有一些设计师,对于数据驱动浑然不觉——他们既不知道公司有些哪些数据平台,也不知道产品有哪些数据埋点,对于主动量化自己的设计效果毫无意识。

任何理念,从倡导到执行,中间都有一个渐进过程,这确实是一道意识Gap。如果整个团队都秉承着数据驱动的设计理念,那么深处其中的每个成员,都会主动和被动的接触到各种数据,在设计的过程中就会有意识的去获取各种数据,以了解设计背景、辅助设计决策,验证设计合理性。

在这样的团队呆久了,每个设计师都萌生了一只数据之眼,会力求用数据来衡量设计、量化体验,让设计突破个人视野的狭隘,取得理性和感性的平衡。甚至会患上一定的“数据依赖症”,没有数据,总觉得自己看得不够真切,不够全面,担心自己的偏见会带歪设计的方向。

时代在发展,用户在变化,连张小龙都说,我所说的可能都是错的,在这样瞬息万变的市场和用户环境中,这些设计师总是谨慎的看待自己的设计方案,利用数据给它们寻找更多的支点,让其能够在市场和用户的双重考验中屹立不改。

对于另一些设计师,数据驱动,真的仅仅只是口号而已。对于他们来说,数据只不过是在最后总结设计成果时,临时找产品或运营要来一大堆数据报告,从中筛选出跟设计相关的漂亮指标,粘贴在自己的总结里,凸显自己设计的含金量及高价值(不要问我怎么知道,我也是这么走过来的,偷笑)。至于究竟是什么导致了这样的数据结果,他们一概不问,也不太关心。(只不过,有的时候也会比较苦恼,因为产品运营里的数据可能过于宏观,有时候很难找到合适的设计表达数据,但是总结汇报时间一过,新的设计任务一来,他们又把数据跟进这件事忘之脑后了)

读到这里,我不禁想问:亲爱的读者,你是哪种类型的设计师呢?是言必问“数据”,还是随心而动,跟着自己的感觉经验走呢?

好了,言归正传,我们回到今天的主题,还是围绕数据的价值来看,数据对我们设计师到底有什么用,我们又应该如何用?

数据对于设计师的用途

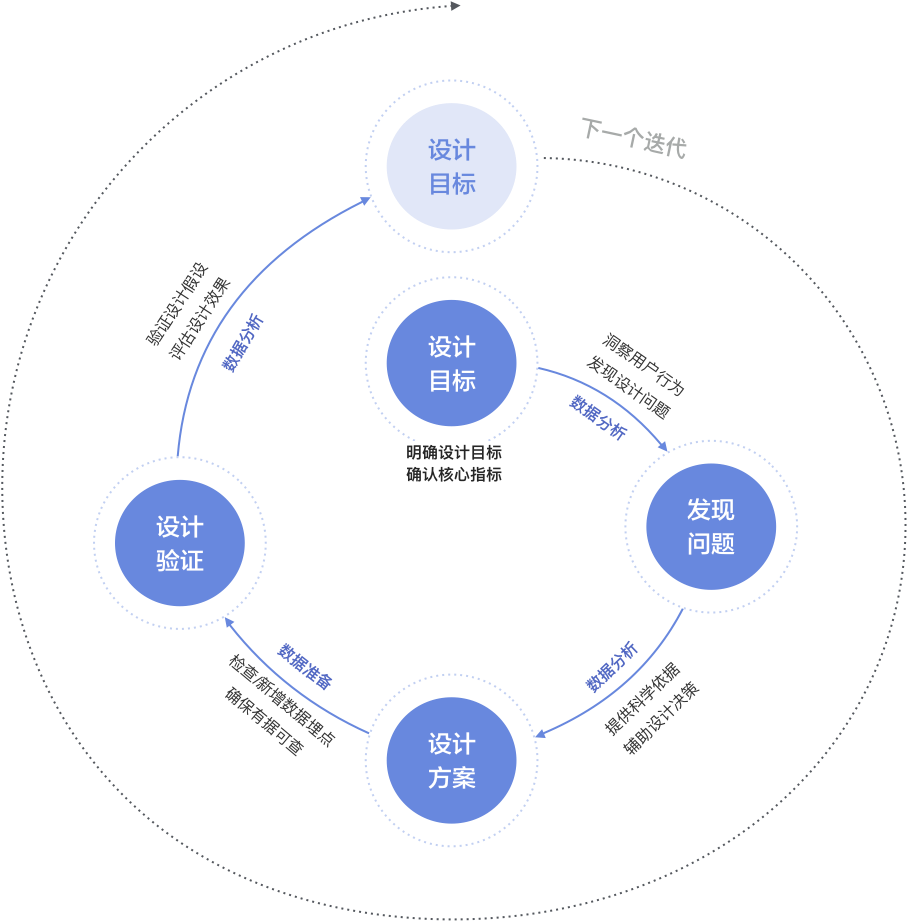

数据驱动设计模型

根据【数据驱动设计模型】(作者根据自己对数据的理解和使用自行归纳的,欢迎大家一起探讨~~),在不同设计阶段,数据对设计师的启发,我将其归纳为以下三点:

洞察用户行为,发现设计问题

提供科学依据,辅助设计决策

验证设计假设,评估设计效果。

下面,我们通过几个具体的案例来理解一下数据分析的用途。

1. 洞察用户行为,发现设计问题“你不是用户”、“用户会撒谎”、“不要看他们说什么,而要看他们做什么”……这些客观的言论,时刻都在提醒我们,不要主观臆测,而要深入洞察用户的行为。

在洞察用户方面,我们有很多渠道。但是,严格意义上来说,任何可以被用户感知到的渠道,其实都会在潜意识里改变用户的行为,让他做出一些有倾向性甚至刻意的行为,只有当用户完全处于放松和习惯的环境下,他们才会表现出真实的行为——在各种干扰因素下进行随意或者满足即可的探索。

而用户行为数据,就是这样一种反映用户本真的三棱镜。在本文,我将用户行为数据分为整体用户行为分布和个体用户行为路径两类。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP