手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

本文围绕“微信作为一个基础的信息传递的工具或者说平台”、“信息的宽广度和质量,一直是微信要解决的问题。”这两点内容为核心,进行了扩散展开与深层分析,希望对你有所启发。

导读:

PART 1 张小龙演讲内容深度解析:

微信的目标和定位是什么?

微信会怎么处理隐私问题?

为什么开放5000人但不开朋友圈?

微信如何帮助长尾作者生存?

PART 2 微信新功能“短内容”的预测

昨天微信公开课引起了一番讨论,很多人就张小龙的演讲发表了自己的看法,而我却在思考,为什么小龙大大能想到这些点呢?他是怎么思考出这些逻辑的呢?如果沿用他的思考方式,我们能预测出微信新版本会出什么功能吗?

一、张小龙演讲深度解析在解析之前,我们先把张小龙本次演讲的两个核心思想给找出来,后续的解析当中,会不断的强调这两个小龙提到的核心思想:

“微信作为一个基础的信息传递的工具或者说平台”

“信息的宽广度和质量,一直是微信要解决的问题。”

这两句话告诉了我们,微信后续的目标是做一个基础信息传递工具/平台。这个定位已经从通讯工具转变成基础信息工具了。微信主要要解决的问题是“信息的广度和质量”。

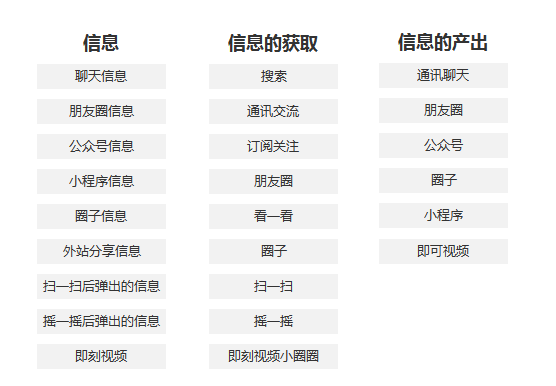

我们来拆解一下微信中“信息”这一关键词所链接到的功能:

所以对于信息的广度和宽度问题,无非就是扩大信息的产出,增加信息数量、类型、质量,优化大家对信息的获取。

1. 隐私的出让什么是隐私?

百度上解释是:不愿告人或不愿公开的个人的私事。

这个定义就牵扯到几个点:

对私事的定义:哪些事情是不想让人知道的?

对他人的定义:技术算第三者吗?第三者指的是谁?

对不能接受的定义:知道到什么程度是我们不能接受的?这个涉及到对信息后续的使用。

就隐私这个问题,是所有app都会面临的,一个很难定义,很难平衡的问题。难点在于上面我提到的三个点,每个人的看法都不一样。比如有些人无所谓自己网上的信息被获取,所以也不存在隐私这个说法;有些人觉得技术获取了没关系,反正不是我认识的人看到无所谓;有些人觉得你可以获取我的信息,但只用在我需要的地方就无所谓。

一千个人有一千个理解,所以为什么张小龙会提出“科技越发达,个人隐私会越少。人们在获取便利性的同时,其实也在不知不觉地一点一点把自己的隐私范围缩小。”

其实就是基于我刚刚提到的假设③,如果信息后续使用能解决我的便利性,部分人可以接受信息出让,那也就不存在“隐私”这个说法了。

(1)微信的目标和隐私之间存在什么矛盾?

①在信息源中,聊天信息、朋友圈信息都具有一定的隐私性,所以在获取这两类信息的时候,微信限制了只能本人获取,并未公开。在此部分人提出了一些脑洞,比如把朋友圈做成微博?或者是聊天信息带卡片可以分享的idea。

我个人认为微信可实现的可能性很低,首先朋友圈就是私密性空间,性质注定了这个空间的内容不支持外界获取。

关于聊天信息的卡片问题,如果增加了这个功能,意味着我们现在的个人微信号,将会从“个人”变成了“公众人”的概念。

什么意思呢?

想象一下你的私人号变成了一个像抖音号一样的,可以大家随便分享加你好友做你的粉丝,这时候你还敢用私人号发朋友圈吗?

虽然现在有很多微商、企业微信号已经作为“公众号”来使用,但是13亿人中大部分人的账号还是很“个人”,微信要打破这个原有的通讯体系不太可能,对微信也是一个颠覆式的改动。

②被动获取的信息中与隐私的关系:

被动获取,大家首先想到的就是推荐。而推荐最重要的就是推什么内容,关于这个“推什么”,因为每个人想要的东西不同,就一定需要根据不同人的需求进行推荐。而作为一个产品,我要了解你想要什么,除了你告诉我以外,还有一个方式就是去分析你的数据,去做预测和判断。这就涉及到隐私信息的获取问题。

之前微信对于“推什么”这块采取了一些比较好的方式,比如用户关注订阅号,用户主动告诉你我想要什么,进行推送;根据你的好友的在看行为,来猜测你想要什么…这些都没有触及获取你聊天信息和朋友圈信息,所以对于大部分人比较能接受。

(2)未来微信会从哪些方向优化隐私这个问题

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP