手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

编辑导读:前段时间,一位编辑在豆瓣控诉王一博粉丝在自己的新书底下产出垃圾评论以养号的事件引发了网友的广泛讨论。人们苦“养号”久矣,这次事件无疑是激起群愤的导火索。那么,归根结底,此次事件背后反映的根本冲突是什么呢?本文作者对此发表了自己的看法,与你分享。

「养号并不是个人自发进行的,不是个人社交性格的不同层面在多个平台的显露,而是将一个单一的 “ 粉丝我 ” 掰碎成多个雷同的 “ 粉丝我 ”,铺满平台社群的角落。」

复制,粘贴,无感。

或许你在发送“哈哈哈哈哈哈”时并不真的陷入狂喜,但是当你在句末加上三个感叹号时,大概率是真的在强调一种复杂的情感。

近日,一篇名为《来自一个编辑的心声:王一博的粉圈,请你们离我的书远一点!!!》的豆瓣日记将粉圈养号这一隐秘操作戳破于人前,引发众多争议。

这篇日记来自一位新人编辑的豆瓣账号,文章控诉了自己制作的新书《记忆记忆》变成王一博粉丝豆瓣养号产出垃圾评论的重灾区一事。这位小众文艺的新人编辑震惊于新书增长异常的短评数据,便潜心观察了涌入评论区的数十个0粉新号。

对饭圈的敏感使他明确提取出了关键信息,即这些0粉新号都高分标记了王一博的三部待播作品。愤怒的编辑潜入王一博粉圈,发现了对方正在组织大规模的豆瓣养号的事实。

粉丝养号时的复制粘贴对于他们自己而言或许无感,但对于这位编辑而言则是需要三个感叹号进行严正抗议的大事。

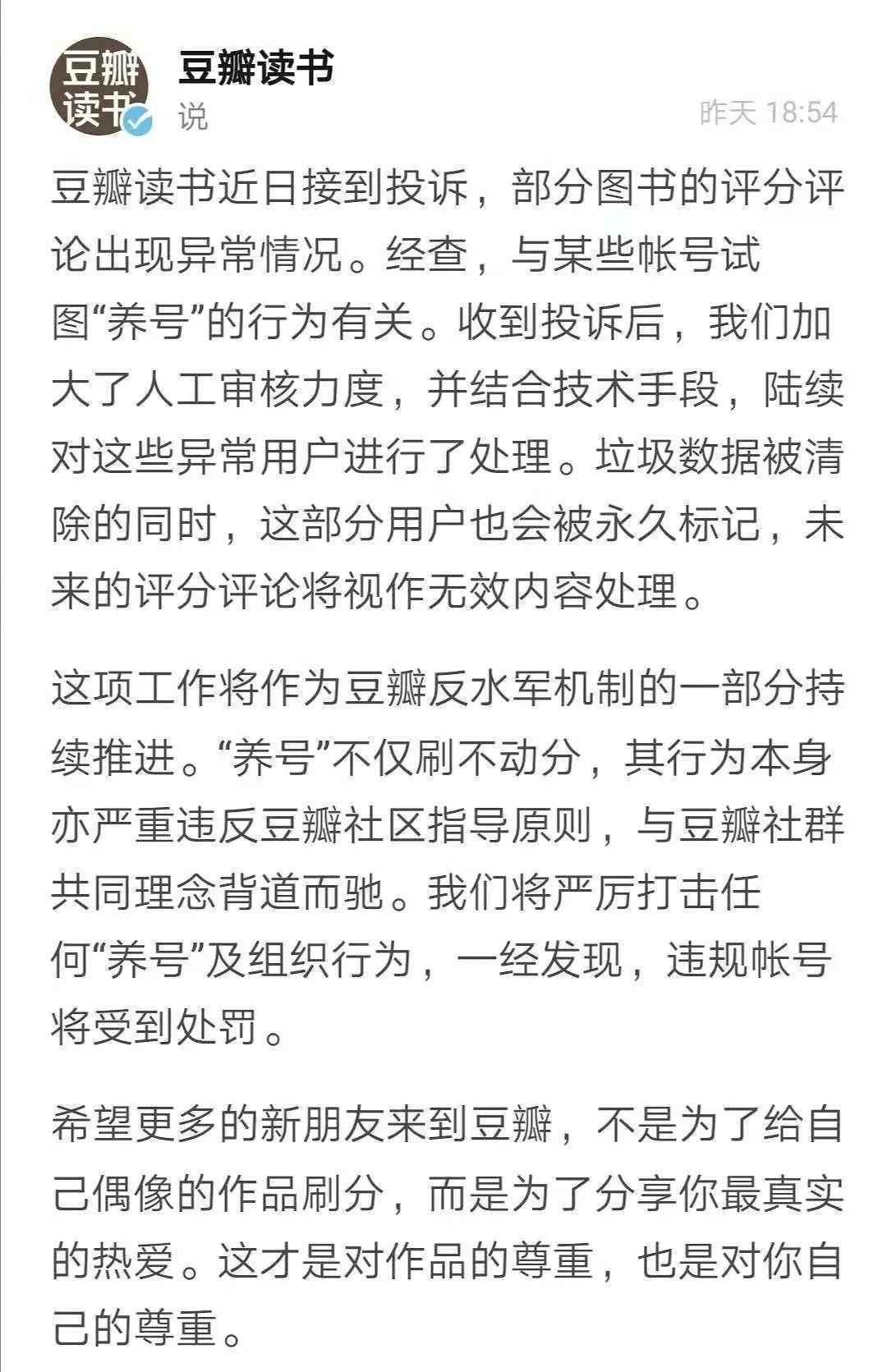

文章一出,标题中“王一博”三个字带来的巨大流量使许多人关注到了《记忆记忆》的遭遇和粉丝的养号行为。豆瓣读书官方随机发布公告,表示将严厉打击任何“养号”及组织行为,并推进豆瓣反水军机制。而王一博官方宣发账号也于25日作出回应,称反对“养号刷分”、“评论注水”等扰乱平台生态和秩序的行为,呼吁将关注和评论的空间交给纯粹的读者、观众和影迷。

但各方的回应并没有为这一事件画上圆满的句点,《记忆记忆》的评论区依旧存在“观光打卡”,粉圈养号行为也仅显露出冰山一角。

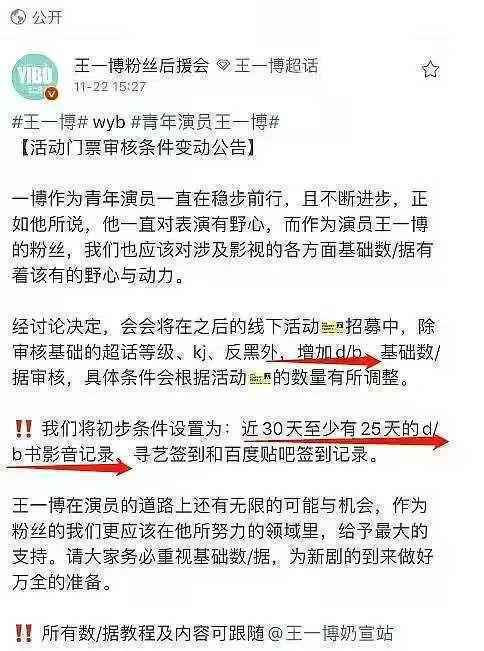

01 控评围城:粉圈的繁荣假象粉圈的养号行为由来已久,并且在许多明星的粉圈都普遍存在。以王一博粉丝为例,他们早在一年前就为了作品《有翡》组织了一批豆瓣“侵入”运动,并建立了单独的小组以供粉丝进行交流。在一年的时间当中,他们不断提升账号的活跃度,并试图混入热门小组,而粉丝之间相互鼓励的口号就是“一切为了一年之后”。

一年之后的今天,不仅是王一博的粉丝,不少明星的应援站都在不断号召豆瓣养号,鼓励粉丝提高豆瓣账号的活跃度和权重,以扩大自家在豆瓣的影响力。

为了帮助粉丝尽快适应豆瓣的游戏规则,应援站会组织编写完善的豆瓣养号教程,一面提示粉丝不能暴露粉籍,一面教授豆瓣各类功能的使用办法。在这之中,给各类书影音作品打分就是养号的有效途径,也是本次王一博粉丝触雷的导火索。

在粉丝看来,只要人数多,就会拥有话语权。他们在经历了养号的蛰伏期之后,果断出征,排除异己。

养号这一行为的争议点就在于,养号并不是个人自发进行的,不是个人社交性格的不同层面在多个平台的显露,而是将一个单一的“粉丝我”掰碎成多个雷同的“粉丝我”,铺满平台社群的角落。

这些账号背后重复的不完整的“人”,在打压路人真实评价的同时,也在建立起围绕着偶像的繁荣假象。年轻的偶像被困在其中,无法认清自己。而粉丝堵在堡垒之外,严密把守住他通往外面世界的大门。

但这扇门外,不仅有路人、黑粉,还有更多真实的“散粉”。是控评粉们亲自选择了阻断式的虚拟追星,那么他们追逐的也只能是自己建构起的虚拟壁垒之内、知之甚少的想象中的偶像。

02 认同建构:粉丝的品格用粉圈身份守护着偶像的人,并不会意识到自己和周围人的距离。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP