手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

编辑导读:豆瓣和知乎,这两个定位有些相似的产品,都吸引了大量高质量的用户群体。但是随着时间的推移,两个产品慢慢发生了改变。本文以知乎为参照,从9个方面对豆瓣的社交价值展开了详细分析,希望对你有帮助。

一位学法的朋友讲他在豆瓣上认识了好多志同道合的人,并表示在知乎可能是做不到的。豆瓣和知乎都是高质量的内容社区,它们在社交价值和社交方式上有何不同?

一、产品简述知乎是问答为核心的知识社区,豆瓣是图书、电影、音乐点评为核心的兴趣社区,两者都在各自的领域形成了足够高的心智护城河,两者也都有较为优质的用户群体1。无论是针对某类知识的问答,还是关于书影音的讨论,都可以作为一种有谈资的社交场景。

知乎在2019年底上线了圈子,试图建立类似豆瓣小组的话题社区,但时至今日,知乎已经取消了圈子的一级入口;豆瓣的小组用户黏性和用户使用时长都比较出色,且割裂的小组也能够保证良好的社区氛围2。

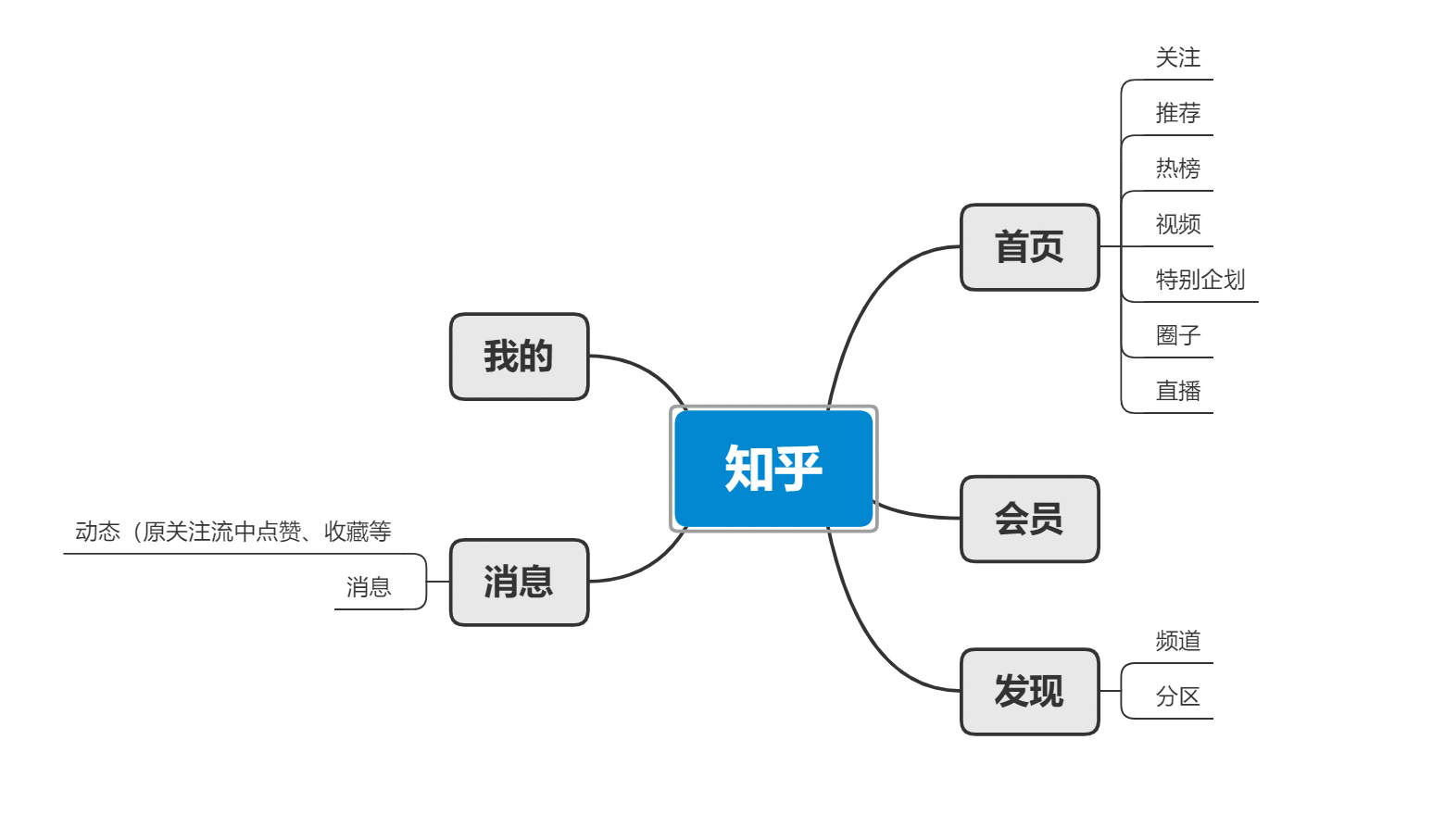

二、产品结构鉴于大部分用户习惯用APP,本文以APP为主要产品形态来分析。知乎APP的产品结构如下:

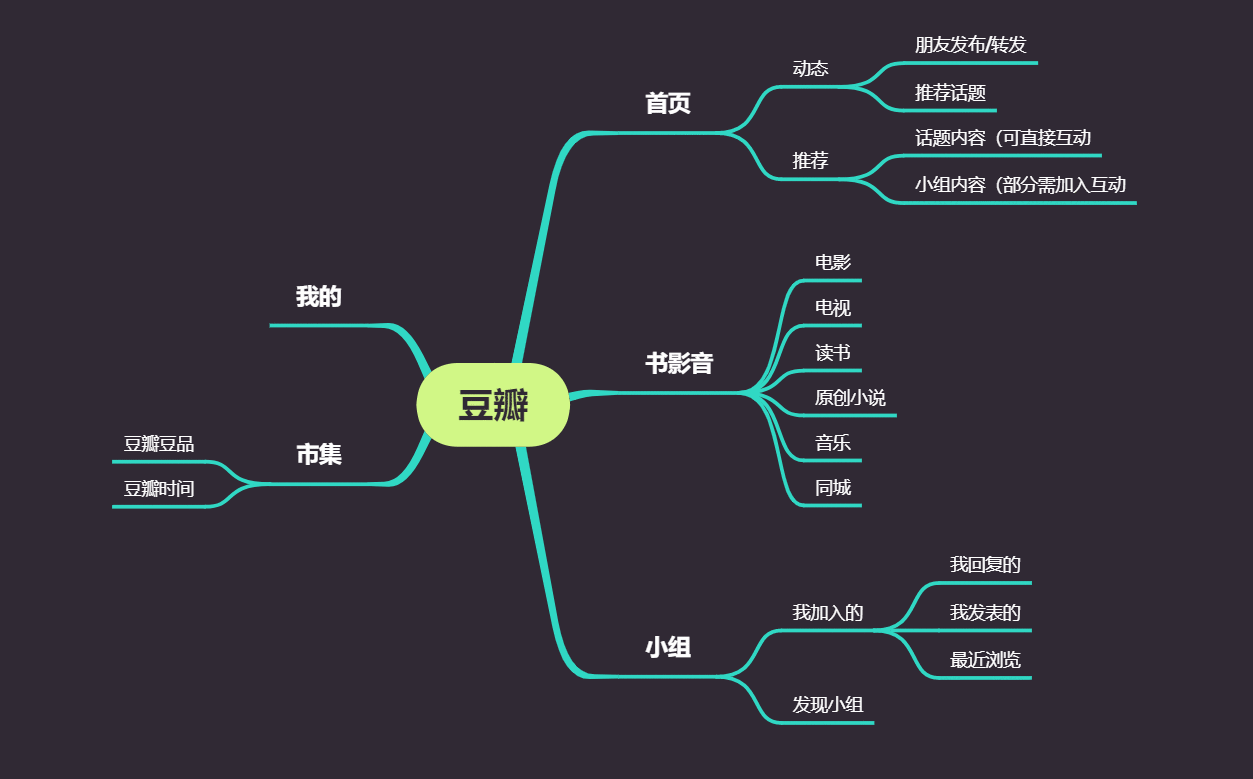

豆瓣APP的基本结构如下:

两者都有5个tab,其中豆瓣的「市集」和知乎的「会员」都是付费且长内容场景,较为低频。知乎的「发现」中分为频道和分区,之前此处是「圈子」,圈子的入口被弱化了,可以视作知乎试水社区失利的一个体现。

在两者的结构中,可以看到,豆瓣有两个引擎,一个是书影音,一个是小组,其中小组是高频功能,可以带动豆瓣的启动量和用户使用时间;而知乎对于大多数人而言只有问答,我们消费被推荐给我们的回答。首页都是关注流和推荐流,不同的是,在知乎中两边都是问答和文章,而豆瓣的关注流是好友动态,推荐流是「话题」和小组讨论。

知乎以问答为核心,不同的问题被标注在不同的话题下,将不同的问题聚合在一起,并经由算法得到推荐,话题并没有形成类似于社区的氛围。知乎圈子似乎就是为了形成某一强话题下的社区,但效果不甚理想。

豆瓣有较为低频的功能——书影音评论和讨论,讨论区实际上是以本作品为话题的论坛分区;同理,小组也是以某话题为中心的讨论区。从这一点看,豆瓣的社区属性比知乎要明显很多。即使如此,对于豆瓣,不同的人有不同的用法,此处仅举例几位代表学生。

阿良,是在读大四学生,正在准备考研,酷爱读书,对法学很有志趣,没有太多的业余爱好。他习惯在手机上刷豆瓣,闲来就翻一翻,每天在豆瓣上的时间较长。他的豆瓣「想读」标签下已经有五百本以上的图书,关注了一些法学教授和学生并追更动态。

他喜欢翻看书评,无论是已经读过还是想读的,看到好的书评有时候会进入那个人的个人主页,去翻看他的其它内容,觉得意趣相投的就关注一下,并且会与他们展开交流,长此以往认识了一些朋友,有的已经迁移到微信上。

小林,是在读大四学生,正在准备考研,酷爱读书,很喜欢哲学、文学和电影。他永远都在访问豆瓣的桌面网页端,不是电影就是书籍的页面,他一学期要读大量的书、看大量的电影,已经拿到两次图书馆的阅读之星。

他加入了好多小组,多以某个哲学家、文学家、电影家命名,和社区里的朋友一起讨论,尤其是哲学问题;他经常能在社区里发现新的推荐,所以他有无尽的片单和书单。

小思,是刚刚就业的往届生,开始仅在豆瓣看影评和书评,发现豆瓣有小组这个功能后将大量的时间投入进去,无论是通勤还是摸鱼,都会选择刷豆瓣,此前是哔哩哔哩。她加入了上百个小组,对好多大大小小的小组如数家珍,每天中午还会分享豆瓣上看到的段子给一个从豆瓣引流的交友群,她说,她只有这个群可以分享豆瓣帖子,以前的同学都不好联系了,而且他们也不用豆瓣;她在该群里也特别活跃。

岩岩,在读学生,需要看书评时才会使用,有时浏览主页推荐的帖子,但不加入任何小组,也不在豆瓣投入更多时间;他一直困扰现实生活中没有人与他就一些学术问题进行讨论,但又不愿花费时间社交。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP