手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

数据驱动,拆开来看就是“数据+驱动”。所以大多数人把数据驱动理解为以数据作为一种证实/证伪的依据,然后由人(比如产品经理,运营人员)去做决策。但实际上数据驱动远没有那么简单。

不知道什么时候,数据驱动就火起来了。

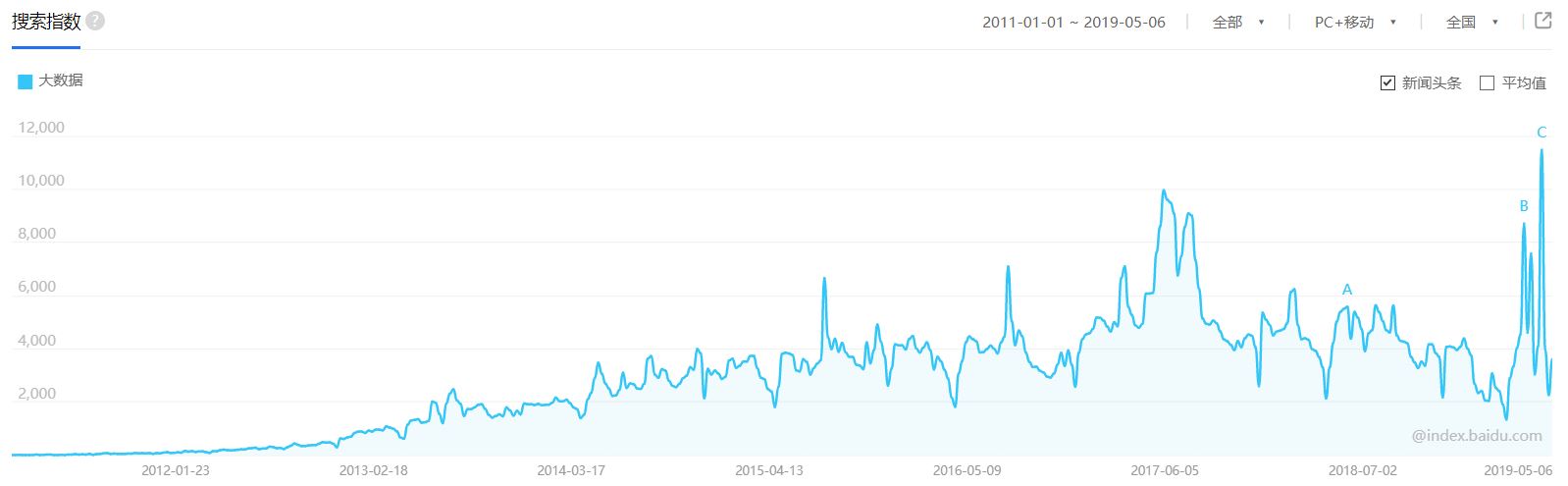

查了查“数据驱动”的百度指数,没有收录,于是顺道查了一下“大数据”的指数,如下图所示:

大概2013年开始,大数据开始逐渐受到关注。数据驱动也应该是伴随着大数据的兴起,才诞生的又一新领域。如今,小到各行业的从业者,大到各大公司、企业,数据驱动成了继技术驱动,产品驱动,运营驱动之后的标配。

数据驱动,拆开来看就是“数据+驱动”,这么可能好理解一点,但是也会带来很多问题。只要使用数据做了点事情,可能都认为是数据驱动了。

数据驱动最常见的理解,包括在实际工作中的践行:就是把数据作为一种证实/证伪的依据,然后由人(比如产品经理,运营人员)去做决策。

我一直觉得数据驱动的终点是数据做决策,即从用户开始进来,到用户离开,数据决定给用户展示什么内容,提供什么服务。

最近新做了几个项目,对“数据驱动”又有了一些新的理解,简单的聊聊。

链路而非模块这段时间,给我感受最深的就是数据驱动是一个全链路的工程,而不仅仅是一个小模块。拆开来看,数据驱动应该包括了数据采集,数据建模,数据分析和数据决策四大链路,每一个链路都是数据驱动的一部分。

1. 数据采集通过一定的数据采集手段,把线上、线下各端各渠道的数据进行记录,并且设计科学的表结构进行结构化存储。

最常见的行为数据采集手段就是埋点,通过埋点把最原始数据通过日志的方式记录下来,形成底层数据源。

这些数据通常包括:用户行为数据、订单数据、曝光数据、性能数据、内容数据等等。

主要介绍常用的三种数据:

用户行为数据:通常是指用户的点击浏览数据,用户在应用内的每个点击行为都会会被当成一次event来记录,每个event对应一个eventid。一般用来统计点击量,PV,UV等指标;

订单数据:是指用户下单的数据。每一个数据行一般包括时间,skuid,下单价格,品类,用户pin,uuid等基本信息。一般用来统计订单转化率,订单金额,GMV等指标;

曝光数据:这个比较特殊,主要是为了衡量一个页面内的某个模块被用户看到的次数。一般用来分析转化率的指标,比如:CTR,CVR等等。

数据采集的过程需要关注点包括两个:

一个是数据要采集全面,细致;

另一个就是要进行科学的存储。结构化的数据才有利用价值。

结构化数据也称作行数据,是由二维表结构来逻辑表达和实现的数据,严格地遵循数据格式与长度规范,主要通过关系型数据库进行存储和管理。

这个阶段好比是采集社会,人类依靠最原始的大自然资源进行营养摄取和生存,大自然有什么,人类就能得到什么,只能满足生存的基本需求。

2. 数据建模也可以称之为数据加工。通常是为了满足一定的目的对原始数据源进行清洗,加工,计算,最终生成我们需要的数据。原始数据是没有添加任何逻辑在里面的,利用价值比较低。

比如对于一张订单表,每个数据行是记录的基本信息是某个sku在某时间以某个价格被某个用户下单,但是单个的sku的表现通常没有分析价值和利用价值的。更有价值的是某一类sku,某一段时间,某一批用户的下单行为,这样更有利于后续的决策,这其中就是一个加工建模的过程。

数据建模一般来说包括以下四种建模分类:

业务建模,生成业务模型,主要解决业务层面的分解和程序化。

领域建模,生成领域模型,主要是对业务模型进行抽象处理,生成领域概念模型。

逻辑建模,生成逻辑模型,主要是将领域模型的概念实体以及实体之间的关系进行数据库层次的逻辑化。

物理建模,生成物理模型,主要解决,逻辑模型针对不同关系型数据库的物理化以及性能等一些具体的技术问题。

以上四种模型即相辅相成,又可以相互独立。主要看模型的应用场景。

这个时候好比进入了农业社会,原始生产资源经过初步的加工变得更有营养价值和实用价值。

3. 数据分析数据分析阶段可以说是一个数据真正发挥其价值的初级阶段,也是目前大多数人多数据驱动理解的终极阶段。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP