手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

编辑导语:一个产品重要的一项就是用户体验,产品中的用户体验也能很大的影响产品的好坏;本文以用户体验五要素为主线,结合笔者自身工作经验,对需求分析工作中可能会遇到的坑或需要注意的地方进行了描述。

没有充分思考过的经历只是经历,不等于经验。——俞军《产品方法论》

我们所生产的产品更多的是为人服务,让人可以从我们的产品中获得更好的用户体验;但是To G类的产品常常被认为达到目的、可以获得结果即可,容易忽略部分用户体验;那从完整的用户体验的角度审视需求分析,工作中会容易有哪些问题呢?

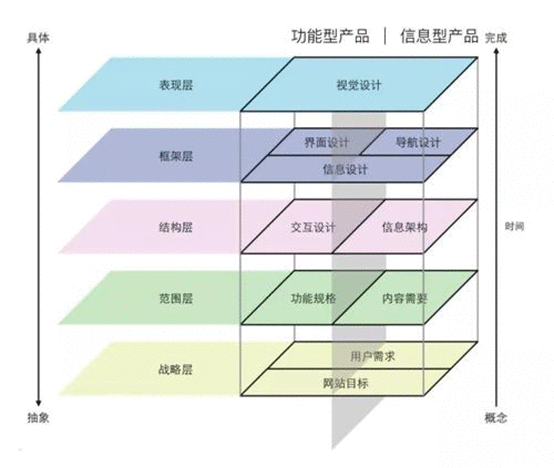

《用户体验要素——以用户为中心的产品设计》这本书将产品分为功能型产品和信息型产品两类,通过战略层、范围层、结构层、框架层、表现层五个层面阐述如何满足用户需求,这五个层面循序渐进,由抽象逐步具体。

该书具体内容在此不再详述,感兴趣的话可以看这本书或在网上查一下相关内容;我所常接触的是功能型产品,下文也将以此类产品展开。

用户体验五要素

01 战略层:产品目的和用户需求To G可以归类为To B,To B相较于To C来说更重商业价值。这个商业价值是两方面的,于自己公司和于客户,即为战略层所强调的产品目的和用户需求。

想要确定用户需求,首先要对用户进行分类,这有助于我们了解用户的需求及需求的优先级。

第一个角度:对于To G来说,一个系统通常有两类用户——买方和用方;买方大多数是领导,需求来源为政策、工作实际需要等,其目的一般是向上汇报或向下管理;用方则包括部分买方和实际用户,其目的则包括向上汇报、向下监督和实际使用。

从这里不难看出,买方提出的需求往往优先级较高(To G类客户的话谁的最应该听可以看我的另一篇文章)。

另一个角度:用户所在单位的信息化程度。从这个角度,用户可以分为信息化程度高和低的两类;信息化程度越高的用户,越容易用系统语言描述清楚自己的需求;信息化程度越低的用户,对于较为初级的信息化系统,接受程度也会很高。

从战略层本身来说,它明确了产品目的和用户目的,是产品第一个需要考虑的内容;从另一个角度来看,也说明了解决问题应该是以目的为导向的,需要首先明确做一件事的目的,剩下的才是如何做、如何高效地做。

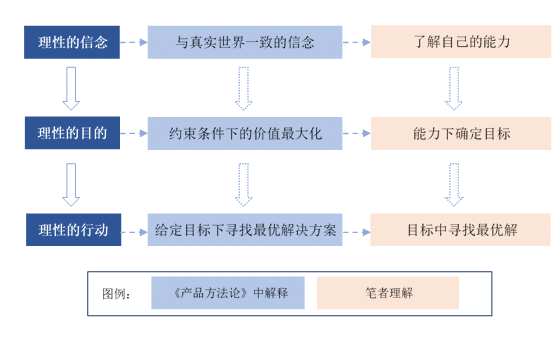

俞军老师的《产品方法论》中也提到了一个更为升华的概念——理性决策三要素,按重要性由高到低的依次是:理性的信念、理性的目标、理性的行动。

俞军老师的“理性决策三要素”

02 范围层:功能规格用户的问题决定了最终需求,需求决定了系统的建设范围;功能来源于需求,需求有强弱,功能亦有先后。

对于我常做的政府类项目,往往通过招投标形式获得,系统的建设范围相对来说是明晰的;但是系统范围下的功能是有优先级的,如何把控这个优先级将决定了用户的满意度和项目进度。

举两个例子,这两个例子来源于同一个项目下的两个子系统:

第一个子系统A是对全国特别重大自然灾害的评估系统;从08年汶川地震以来,近12年中,仅有6次特别重大自然灾害[注1],从这个数据可以看出来,这个系统的使用频率并不高,但是一旦使用便是紧急且重要。

与此同时,我们的团队也在开发着常态化灾害评估系统,例如地震损失评估系统,这类子系统使用频率高,相对应的优先级也高;基于这样的背景,按照现在的思路,A系统的需求分析应先满足基本流程,保证基本业务流程畅通条件下的精准评估,但之前的更多工作内容放在了如何让这个系统更为方便的目的上,导致了系统功能的部分冗余。

例如为使得用户可以在任一阶段使用本系统(考虑到由线下办公改为线上办公的过渡期),在有前后流程关系的多个模块下的多个页面中保留了【新建灾害事件】的入口;这也就需要在各个【新建灾害事件】时对事件进行关联控制,以保证同一事件的流程完整性;结果可想而知,在后期实际开发过程中对所有功能进行了优先级重排,只保留了一个【新建】入口。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP