手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

编辑导语:结构化思维是指在思考分析解决问题时,以一定的范式、流程顺序进行;从多个角度思考,并分析问题所在,找到解决方案;但是只知道结构化思维还不够,需要尝试和经验等等来支撑;本文作者对此进行了分析,我们一起来看一下。

这段时间在我们的小组内部,组织了一场“结构化表达实战”,这是我们组第二次做挑战任务了。

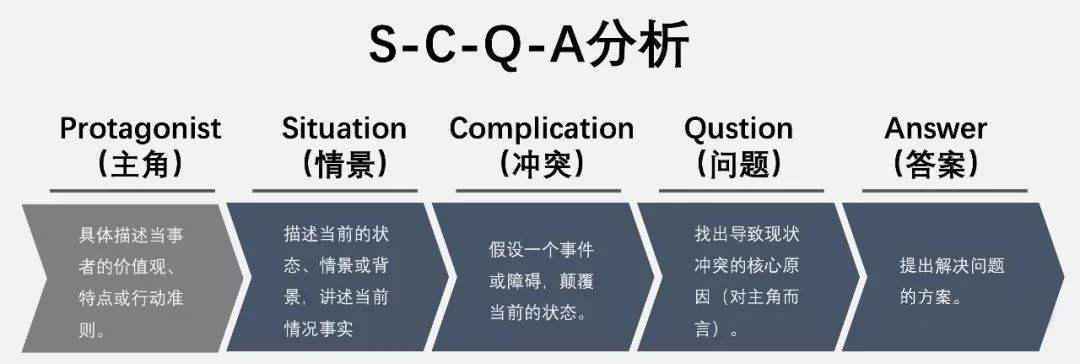

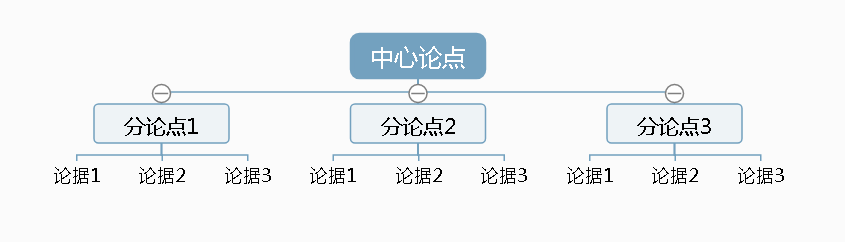

在这之前,我们学习了SCQA模型和金字塔模型,这两个都属于结构化表达的工具。

SCQA模型:

金字塔模型:

本次实践的主要目标是——选择工作中的一个实例,进行结构化表达实战练习,将知识内化为能力。

在实践的过程中我们发现,自己能将问题分析清楚,但在沟通的时候却问题重重:“对方还是听不懂我在说什么”、“为了表述清楚一件事,自己花费了很长时间”、“尝试进行沟通,但效果没有达到”。

那么,为什么学会了结构化思维,却还是无法高效沟通呢?

针对大家的实战情况,我们进行分析讨论,找到了其中的原因,总结如下:

一、不明白沟通的目的是什么A同学的实战是:给客户录制操作视频,讲解功能使用。

在接到领导的任务“录一个视频”后,就开始着手行动起来,采用“金字塔模型”写好讲解提纲,过了一遍,然后就开始准备录制视频;一下午过去视频终于录好,提交给领导,结果领导说:这不是我要的东西。

目标不明确会导致什么后果呢?

1. “边界”不清晰,对要做的事没有范围预估,效率低下就像上边提到的,领导一句话“这不是我要的东西”,就把一下午的心血推翻了;如果在开始录制视频之前,先将讲解大纲拿给领导过一遍,那么就不会导致返工了。

经过分析,我们找到录制视频的主要目的,就是在视频中讲清楚:名词解释、操作步骤和注意事项,而“用户需求”和“领导的期望”,就是行动的边界。

这个案例让我想到另外一件事,我之前做过一次公司内部分享会;但刚开始并没有明确分享的目标是什么,就想到哪写到哪,越写越多,导致花了一天半的时间,晚上还加了班;整了70多页PPT,最后在分享会开始的前才完成。

试想一下,如果这两天的时间正好有紧急任务穿插进来,那么我的分享准备就会更加手忙脚乱了。

假如我在写分享内容之前,弄清楚分享的对象、要达到的效果、要分享的知识范围、预计花费的时间;那么自己就不会那么盲目闷头去做,也会合理的控制时间,防止出现其他突发情况。

2. 没有突出“关键信息”的意识,起不到说服作用在动员大家用“结构化思维进行实战”之前,我整理了会议开场:

S:上周我们学习了SCQA模型,并针对自己的一个问题进行分析,也帮助他人进行分析,重新定位问题;SCQA模型除了可以定位问题,还可以用于结构化表达。

C:学会运用模型定位问题,但是没有在实地沟通中用过,无法转化成能力。

Q:如何在运用在沟通中呢?如何验证结构化表达,是否真可以提高沟通效率呢?

A:结合工作中的具体场景,进行结构化表达实战,验证掌握情况,记录不足。

虽然事先进行了准备,但是在真正开会讲解的过程中,并没有按自己写的来,整个过程有些啰嗦,大家反应平平,气氛也没调动起来。

事后进行自我梳理,才发现,自己只是把大概意思描述了一遍,没有重点突出“C核心冲突”部分;那么听者就会自动过滤掉这个信息,也就无法跟我产生共鸣,说服效果可想而知。

说服能力,在与客户谈判上显得尤为重要,当我们将辛苦做出来的方案展示给客户,并不是讲出来就完事了,还要说服在场重点决策人,认同自己的方案;如果没有这个意识,就很容易被别人牵着鼻子走,那么何谈完成业绩呢?

二、误解和歧义误解和歧义是大家很容易忽视的一个问题,说者滔滔不绝,听者云里雾里;情况好的话,对方会一直揪着你提问,情况不好的话,就会造成理解严重偏差导致纠纷。

什么情况下会产生歧义呢?

1. 同一件事用词不统一还以A同学的实战为例,针对一个名词,进行解说的时候不停地造新词,比如“仓号、仓房编码、仓房编号、几号仓、仓房号”,一段话里出现多个相近意思的词,听者就会冒出很多问号,你说的这几个,都是一回事吗?

录制视频明明是为了解疑答惑,为什么反而增加了疑问呢?

2. 喜欢用专业名词而不是大白话还以A同学的实战为例,在讲到编辑仓号时,这么说:接下来我们将仓号“维护”进去。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP