手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

编辑导读:有输入就会有输出,而演讲、分享会就是最好的输出方式之一。每一次站在台前分享,总觉得自己准备充足,等结束时复盘,就发现自己还有很多可以改进的空间。本文作者复盘了自己在演讲中存在的问题和闪光点,总结了一些经验,与你分享。

2周前,笔者以分享者的身份上台和大家聊了聊职业规划&选择的相关内容,这也是笔者人生中第一次面对面做分享,而此前更多地都是在以听众的角度去参加一些线下的产品分享。这次虽然是以分享者的身份出发,但自己却从中受益颇多,故写一篇沉淀复盘,希望今后可以在演讲层面做得更好一些。

在此前陆陆续续参加过为数不多的分享会中,我只对2个分享者有极深的印象,一位是某公众号作者Mandy,一位是来自于前支付宝技术总监David。

这两位的分享都是在2018年,为什么过去了快3年,笔者还能仍旧对他们印象颇深呢?

其实就是因为相对于其他分享者,这两位很有自己独特的风格和切入点,而大多数人的分享都或多或少存在假大空、专业词堆砌、自说自话的问题。

Mandy是我第一次参加产品相关分享会上的一位女产品嘉宾,相较于其他假大空和专业技术词汇堆砌的分享者,她选择了一个很小的切入点:即如何收集日常的产品灵感。其实会听分享的大多数都是产品小白,讲太多专业的词汇很难去消化和吸收,但是Mandy所讲对于小白既容易理解掌握,又很干货很实用,她收集产品灵感的方法直至3年后的今日,我都记忆犹新。简而言之,她演讲的独特之处就在于切入点和选材,是非常适合听众的。

另一位David,是来自于前支付宝的技术总监,他的演讲主题是《当产品经理遇上互联网》。为什么对他印象如此深刻呢?就是因为在一众技术流中,他的演讲风趣而接地气,没有太多堆砌的专业词汇、没有高高在上的指点态度,他的演讲就仿佛你学有所成的表哥在和你讲故事,这种亲和的对话姿态让听众在轻松而有趣的氛围中引发了对产品经理的思考。总结来说,他演讲的独特之处就在于亲和的姿态和有趣的语言风格。

聊完自己听过的分享,再回归到自己第一次的演讲,整体而言发挥平平,有一些亮点,但也存在不少的问题。那么下面也就整体做一个复盘,希望以后能做得更好一些。

遗憾和问题总是令人印象深刻,那么就先捋捋问题所在吧。

一、问题 1. 价值描述过于抽象、缺乏吸引力这里本身比较好的一点就是自己希望在传递方法论之前,能够先讲述该方法论的价值,即通过“学了这个有好处”来吸引受众。但是价值描述内容过于抽象,有点无关痛痒地告诉对方“学这个对你是有好处的、能够提升自我认知等”,但却缺乏实实在在的吸引力、没有切中受众的痛点。

就像家长命令我们做事都通过一句“为你好”的借口来敷衍一样,就算分享者是真的“为你好”去做了这次分享,但如若不能通过好的价值描述让你对这件事产生学习的动力和欲望,通篇讲得再多也只是徒然。

而如果我们能够将价值描述部分设计地更为具体、落地和易感知,例如学了这个能直接帮助你业绩翻倍、薪资有涨幅等等,也许能更容易吊到听众的胃口、吸引他们继续往下看。

2. 设计互动环节时,未考虑参与难度及意愿度参加分享会时,听众的预期本身就是以演讲者为主展开,故都是抱着轻松的学习心态前往;但是听众本身也存在一定的表达欲,不希望全程都被演讲者“孜孜不倦地教诲”,本着互相尊重鼓励发声的观点,所以笔者在演讲中插入了2个互动小环节。

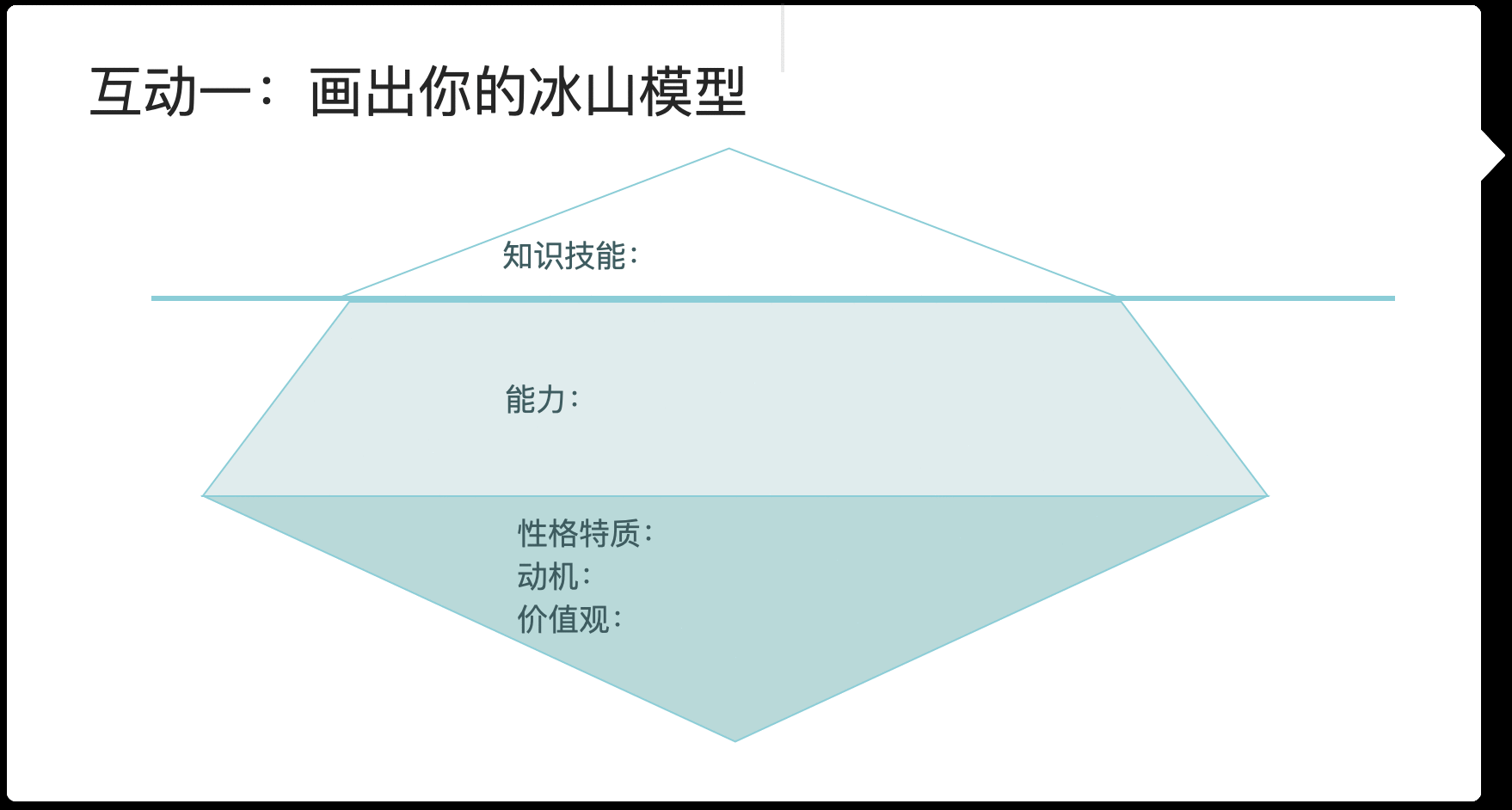

(互动一是自我剖析式的填空题)

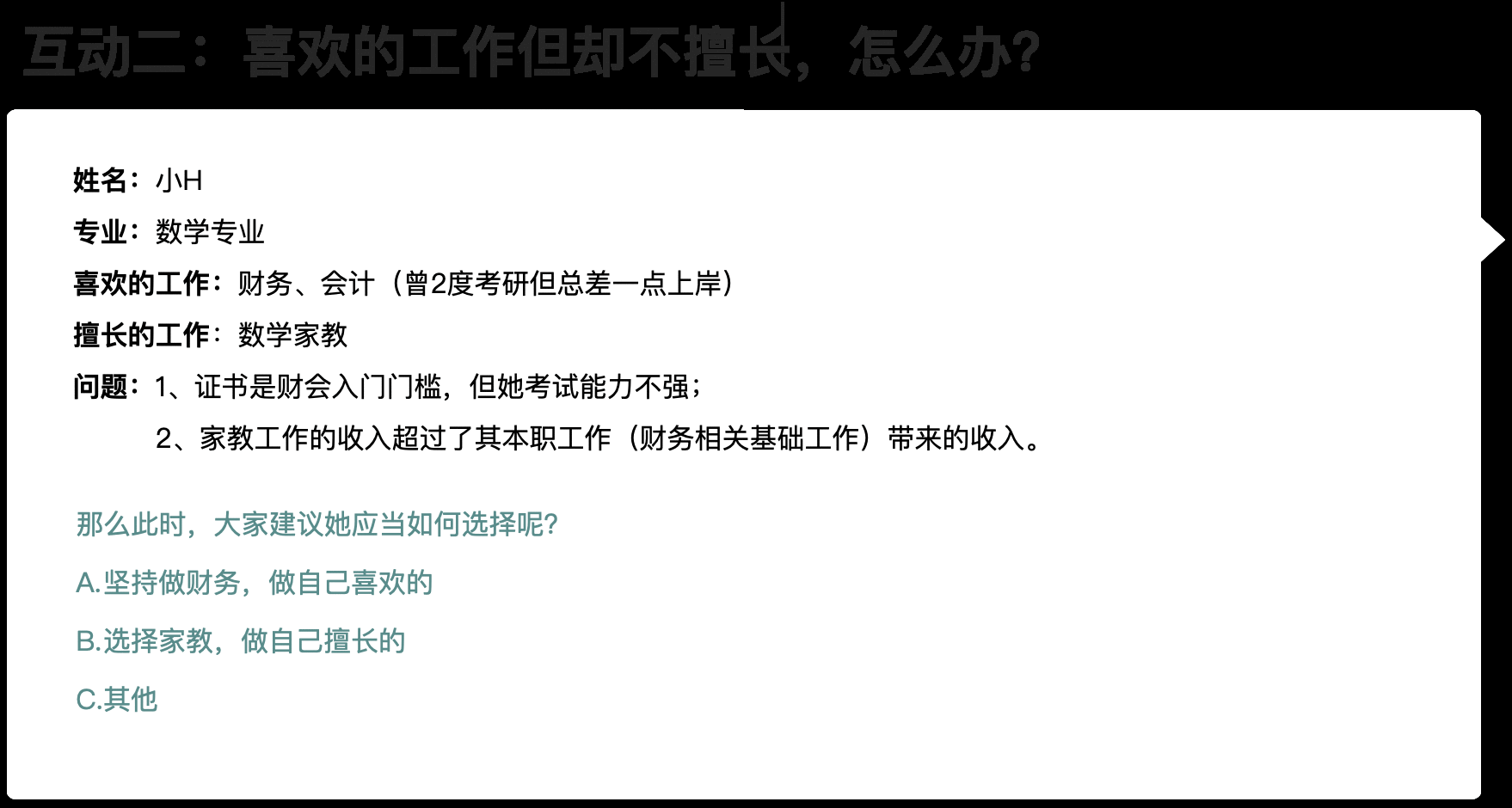

(互动二是案例分析式的半开放选择题)

整体而言,第一个互动稍显冷清,第二个互动整体的参与度还是不错的。初衷是好的,但为什么2个互动的效果差异这么大呢?

有2个主要原因:一是题型问题;二是隐私性问题。

首先第一点,选择题框定了答案范围,而填空题几乎是完全开放式回答,那么相较于选择题,填空题自然就难以在有限时间内给出答案。这让我联想到了用户调研中的提问技巧,面对用户提问时,如果问题本身是是或否、A或B的选择题,用户更容易做出选择给出答案;而问题如果是开放式的问答题,那么用户就需要仔细梳理思路、框定答案范围、组织语言后再给出答案。2者之间的难度显然易见。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP