手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

编辑导读:每一个产品经理都有自己的一套产品方法论,做产品是需要感性多一点还是理性多一点?是需要技术多一点还是生活多一点?如何打造一个有内涵的好产品呢?本文作者对此展开了分析,与你分享。

为了找寻适应能力更强,适用范围更广的产品方法论,我花费了不少时间,在翻阅了大量的书籍及资料后,我发现了一个很有意思的现象,那就是大部分的方法论都是基于技术、逻辑或学术层面的,当时我就在想几个问题:做产品是需要感性多一点还是理性多一点?是需要技术多一点还是生活多一点?都说PM做产品就像生孩子,那这个过程用技术能控制好吗?产品真的能像孩子一样成长吗?

在设定了这一系列的问题后,我开始了一个全新的探索,《如何培养出有内涵的好孩子——即如何打造出有内涵的好产品》,以下是我的一些思考与总结,仅供大家参考与交流!不足之处还请大家斧正!

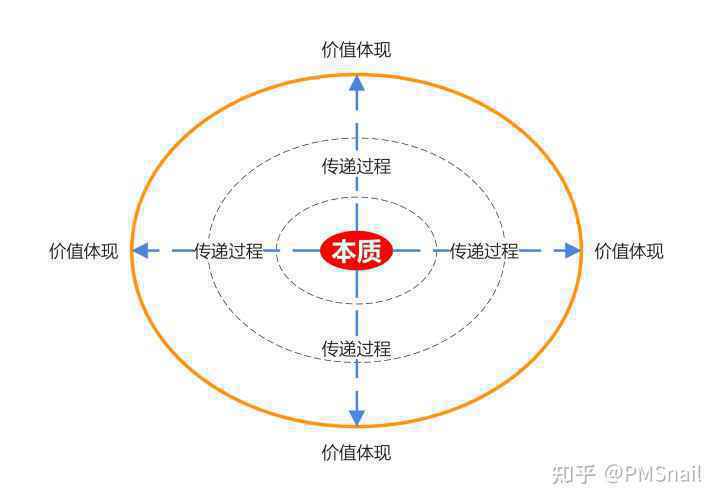

一、什么是内涵?我的理解是:“将内在的本质思想,通过合理的手段,转化成外在价值的过程就是内涵;只有本质思想,没有转化价值的内涵是毫无意义的空想”;以下是蜗牛绘制的“内涵结构图”

蜗牛自画

在蜗牛看来,无论是人还是产品,其内在的本质都是与“人”相关的,并且最终的目的都是服务于“人”的,那图中的本质又到底是什么呢?

二、什么是内在的本质?咱们可以把人的内在本质看做是初心或思想,应用在产品上的话,咱俩大可以理解成产品的核心理念;那一个有意义的本质是什么呢?蜗牛认为,只少要具备两个基本要素,第一是目标,第二是方法,只有二者都被接受时(或可实现时),本质才有意义!

打个高大上一点的比喻:共产主义是内在本质,中国化是传递过程,中国特色社会主义制度是外在价值体现,如果没有传递和价值体现,那共产主义也就只是马克思与恩格斯写的一本书而已。如果内涵少了传递过程和价值体现的话,那最多就是一种自娱自乐,因为,谁也不知道你有内涵,更别提你的这种内涵对其他人来说意为着什么了。

2.1 目标本质既然是服务于“人”的,那一定就有“人”的因素在,但如果只有“人”这一个因素的话,这样的本质有意义吗?比如:“我希望帮助这个人”,第一眼看上去好像没什么问题,但仔细一想,帮助这个人是为什么呢?要达到什么目的呢?再比方说:“我想帮助学生…”,“我想帮助老年人…”,“我想服务老师…”等等,是的,只有“人”这一个因素的本质是没有意义的,那本质的另一个因素是什么呢?是结果,如果加上结果的话,那就不一样了,比如:“我想帮助学生减轻学业压力”,“我想帮助老年人丰富业余文化生活”,“我想帮助老师提高工作效率”等等。

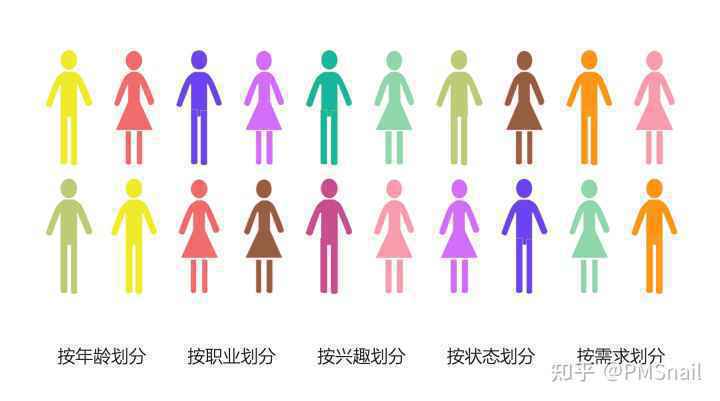

人群划分:

如果你的目标是帮助全人类的话,我无话可说,但众口难调,通常来说,绝大部分人(或产品)的目标都只能帮助到一部分人,那如何快速划分人群呢?以下是蜗牛总结的几种常用划分方法:

蜗牛自画

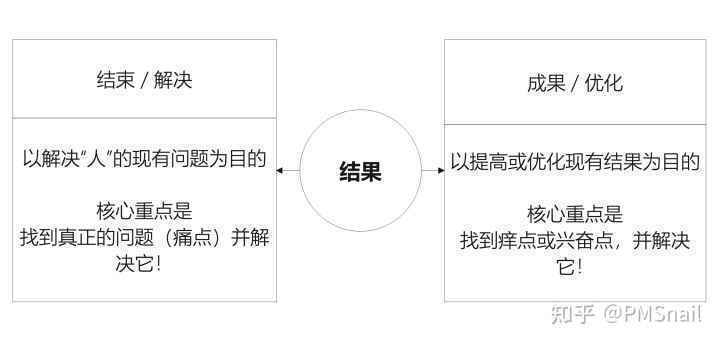

结果分类:

结果:是结束和成果的缩写,其意义在于它要么结束了一个问题,要么给出了一个优化的成果,对于产品来说,它要么解决了“人”的一个痛点,要么优化了“人”的痒点或造成了兴奋点;

蜗牛自画

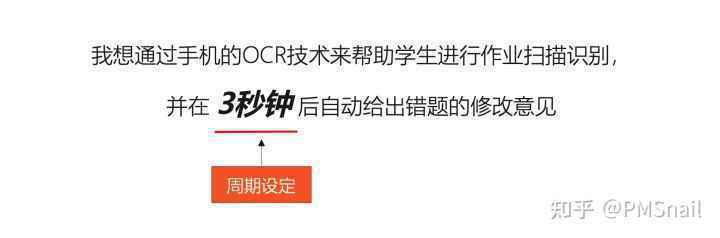

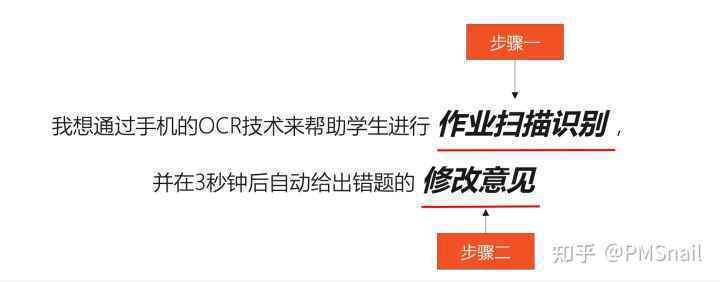

2.2 方法目标制定完了,但如果没有可实现的方法,那也是很空洞的,所以,为了让目标更具可操作性,我们还得为目标加上一个可实现的方法,这样,你的目标就会更清晰;例如:“我想通过手机的OCR技术来帮助学生进行作业扫描识别,并在3秒钟后自动给出错题的修改意见”和“我想帮助学生批改作业”哪个更好?你的上下级会对哪种表述更满意?那我们又想,这样的表述是全凭个人理解,还是有方法的呢?答案都是肯定的!

要素:

可分为“核心要素”与“可选要素”两种,要素越多越具体,越少越抽象。通常来说,核心要素是主体,不可变,更不可少,如果要变或删除的话,对我们的执行可是相当不利的,我们还是拿上述的例子来分析,大家可以尝试着改变或删除一下要素,看看都会发生什么,例如,把手机变成电视之类的:

周期:

通常情况下,尽量写明时间周期,这样会让整个方法更加明确;

步骤:

添加步骤可以让整个方法更有逻辑性,在表达时也会更清晰和更有说服力;

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP