手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

编辑导语:健身,既是为了健康,也是为了形象塑造。中国的健身产业正在成为城市的朝阳产业,与世界健身风潮同步,健身正在成为一种有门槛的中产阶级运动。如今,人们的身体焦虑和健康麻烦,体现在“朋克养生”等充满戏谑意味的吐槽里,也体现在“健身热”等运动潮流中。

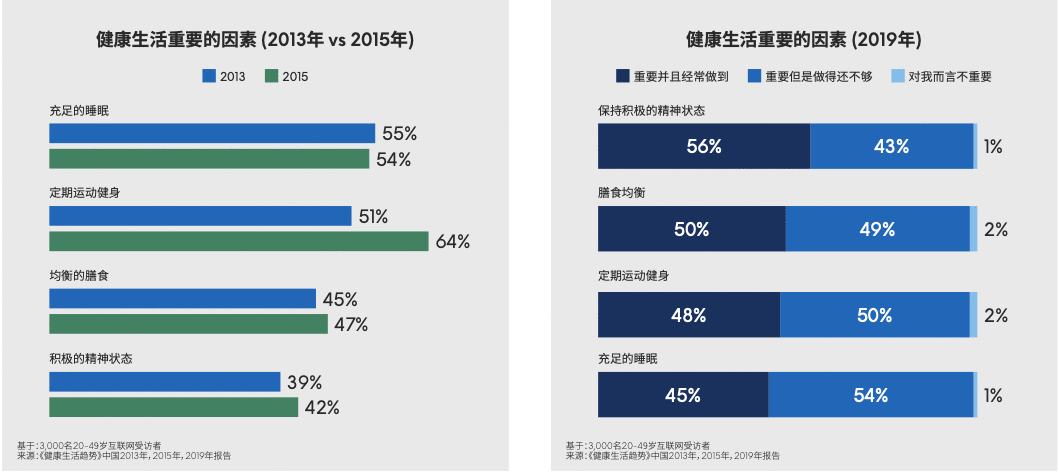

如今,人们对于健身的重视度越来越高。Mintel 的一份报告显示,在影响健康生活的各项因素中,定期运动健身在20-49岁互联网受访者中的重要度增长最快。

(图片来自Mintel研究报告)

健身服务的类型从传统的大型线下健身中心,到小型的私教工作室、俱乐部、各种线上健身APP等等,也越来越丰富多样。在看到行业整体蓬勃发展的同时,我们也同时看到行业内经营个体几家欢喜几家愁的残酷竞争。

作为典型的服务行业,能否持续发展,用户体验很重要。本文从用户体验的角度,试图分析各类健身服务提供者的成败得失。

从用户体验金字塔的三个层级来看,在满足需求之上,便利性和愉悦性是在更高层级上影响用户体验。

而健身本身是一种比较枯燥、不怎么令人愉悦的行为,这两点就更为重要了。便利性着眼于解决用户缺乏时间的痛点;愉悦性则通过内容、情感连接等给人带来更人性化的愉悦体验。

总体来说,发展得较好的健身服务提供者,基本上在这两方面都有所着力。

如果要让人们持续地投入健身,只解决便利性问题,显然是不够的。这样的失败案例线下、线上都有。

两年前曾有过一家叫做Vento的健身连锁店,定位于智能化、自助式、碎片化的健身,核心解决的就是便利和效率的问题。它的目标用户是工作比较忙碌的白领,有健身的想法,但没有大段时间。

Vento每家店面积不大,只有有限种类的设备,包含一些有氧和力量练习。最初的店都开在商务楼较为集中的地点,比如上海的陆家嘴、北京的望京。

用户在加入会员时,先做一次身体测量,包含运动能力和身体参数。系统根据这些数据,自动为用户设置好在每个设备上的训练强度以及距离、位置等参数。

设备上有监测装置及简单的屏幕模拟,可以监测和呈现训练者的动作是否做到位;一次练习周期大约15分钟左右,在每种设备上完成一次练习,总共大概10来种练习。

因此它的假设是用户可以在工作间隙时来做一组运动,实现碎片化健身的设想。

这些设想听起来都不错,但亲身体验后我的感觉是我不会买这个会员。

第一,智能设计出的运动强度无法保证训练效果、以及不受伤害。

原则上合适的强度应该让训练者觉得略有挑战,但仍能完成。但在略有挑战的情况下,动作是否到位就很重要,尤其是力量训练时。

它的模拟监测,只能反映练习是否达到目标,但无法判断动作是否正确、也无法教授如何正确发力。

因此,按它设定的强度,有可能没有练到位、或者因为动作不正确而受伤;如果自己下调强度,那么可能效果并不好。从这一点来看,其实在满足需求这个最基本的层面,也不尽如人意。

第二,由于设备品种有限,意味着锻炼的内容比较单调。

对于有一定健身经验的人来说,长期只有一种类型动作来刺激肌肉,效果并不好;对于它原本定位的健身小白来说,单调的内容很容易感到枯燥,很难坚持,这就是很重要的愉悦性问题。

第三,它最初设想的碎片化练习,仔细想想也不太成立。

且不说只做一组是否有效,即使只练习15分钟,也是会出汗的(如果不出汗,用户心理上恐怕也会认为没有什么效果)。那么再加上锻炼之前换装,锻炼之后洗澡换装,前前后后即使是男生,恐怕也要半个多小时,所以品牌在便利性问题上有夸大之嫌。

最后,因为它要开在商业区,运营成本必然很高,价格因此也不便宜,没多久这个品牌就退出了市场。

再举一个线上APP的例子:以便利和效率为目标,线上的健身APP显然更有优势,但同样只着眼便利和效率,也不能长久。

我曾经使用过一款叫做seven的APP,它的理念是每天7分钟、无器械的锻炼。基本上都是比较简单的动作,也不是真人视频。

我坚持使用了挺长一段时间,直到慢慢的,我觉得训练内容实在已经熟悉到单调了,之后,我换到了Keep。在应用商店里查看了一下,这个APP 总计下载65万次,2019年5月之后没有再更新过。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP