手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

编辑导读:在网络分发越来越快的今天,我们无时无刻不在被冗杂的信息包围着。今天一个热搜,明天一个10W+,在这快节奏生活的时代,一切都在不断变化,整个社会犹如“飞轮”一般越滚越快。被数字化裹挟的普通人失去了什么?我们该如何面对互联网的快速发展?这是本文作者要探讨的问题,一起来看看~

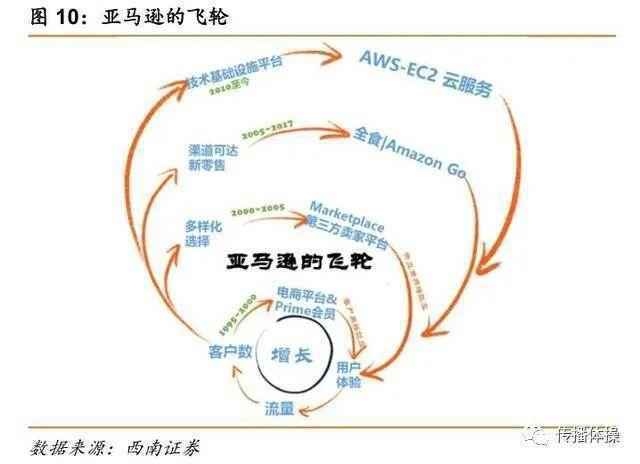

“飞轮效应”通常用来描述科技企业的平台化商业模型,大意是一个公司中不同业务板块之间相互耦合赋能,不同业务板块就像不同的齿轮,刚开始运转推动的时候非常吃力,但每一次转动都对下一次转动提供了势能,最终“飞轮”会越转越快,企业的价值也就越来越大。

“飞轮效应”最早是由管理学家吉姆·柯林斯在《从优秀到卓越》中提出的,提出后便指导了大量科技企业、互联网企业设计自身的商业模型,其中最为典型的就是亚马逊。

图片来自西南证券

事实上,“飞轮”与巴菲特所谓的“滚雪球”在理念上有很大相似之处,但有一点不同——“飞轮”虽然越转越快,业务板块互相耦合赋能的逻辑结构虽然未变,但商业模式却出现了不断地变迁。早期亚马逊靠卖书、靠电商会员构建商业模型,如今亚马逊通过云服务来构建商业模型。也就是说,“飞轮”本身在快速转动的过程中,发生了范式层面上的蜕变。

我们认为,“飞轮效应”不仅能够描述单一企业的商业模式,还能够很好地用来观察整个科技行业和消费行业的发展变化——小众用户不断被新产品、新技术所满足,从而吸引了越来越多用户参与其中,最后在大众用户中又一次迸发出新需求,从而完成下一轮转动。

也就是说,用户需求在快速转动的“飞轮效应”下,变迁得越来越快,用户注意力的快速转移,让产品与内容变得速朽,这也是信息科技与数字化带来的一个重要挑战,并衍生出了种种后果。

01 消失的经典“互联网是有记忆的”这句话没错,但并不完整,因为群众正在信息爆炸的冲击下变得越来越健忘。我们认为更贴切的说法是——互联网上的“黑料”是有记忆的,但“普通事”大多无法长期留存,因为“黑料”更具刺激性,能够满足群众天然的吃瓜心理。

对于内容平台及创作者而言,这种集体的“健忘”造成了不少影响,其中最明显的就是,内容的生命周期正在不断地变短。

以公众号文章举例,今天的绝大多数公众号文章的生命周期可能只有1-2天,在推出后若没有取得病毒式的舆论连锁反应,那么2天以后不会再有太多人去阅读。

这也就给内容平台带来了一系列供需上的矛盾,因为许多优质的内容并不会因时间的流逝而过时,三年前的一篇文章,可能对今天的读者依旧有启发作用,那么如何才能将这部分内容与读者进行相互匹配呢?这是目前各大内容平台均无法解决的问题。

这个问题其实比较复杂,原因也是多方面的:

首先,从古到今,信息内容分发都会变相默认“新的内容更加符合读者需求”,因为无论是什么内容信息/行为,其无法摆脱“新闻”的属性,即使是一本新小说的发布,其本身的宣传动作及内容文本讨论也是新闻。所以即使是时效性不强的杂志也会按时间线发行,而不是一次性推出多本集中售卖;自然,公众号的内容分发也对最新的推送内容给予了最高的优先级,让用户可以快速看到。

其次,“新的内容更加符合读者需求”在逻辑上是成立的,因为内容一旦发布公开,便没有了稀缺性,新内容可以在旧内容的基础上进行创作,理论上信息价值便更大。而且这里还存在一个关于“洗稿”的问题,以往的优质内容可以被洗稿团队不断“加工翻新”,从而获得时间上的优先级,获得更大的曝光量,这间接是鼓励了洗稿行为,因此洗稿这件事才屡禁不止。当然,洗稿的界定非常模糊,是业界一直无法解决的问题,前两年微信曾经试图通过“洗稿合议小组”的方式解决,但目前来看收效甚微。

最后,优质内容无法界定,不同人的内容需求不同,优质内容往往是千人千面各有评判,无法中心化的进行平台判断,因此必须要通过个性化的方式实现内容分发。

扯远一点,说到分发机制,可以发现,如果仅仅通过社交分发,来让早年的优质内容被当下用户发现,那么效率将是极低的,因此必须通过机器算法的分发,才可能实现优质内容与需求用户的匹配,从而在一定程度上让好内容穿越时间。由此也可以看出,算法分发与社交分发的有机结合,将是内容分发的必然方向。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP