手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

编辑导语:你是否也有这样的疑惑,假如产品降价,一定可以吸引消费者,促进消费,卖出更多的产品。那么,企业为何不采取这样的方式呢?本文作者围绕这个问题,从供给创造需求谈起,为我们做了详细地解析。

在前面一系列文章中,我们集中讨论了需求端促消费(详见《提高收入才能促消费,这笔钱该由谁出?》、《消费有多重要,牛市就有多必要》),但一个巴掌拍不响,促消费也要在供给侧发力。

比如在经典经济学派看来,供给会创造自己的需求;奥地利学派的代表人物罗斯巴德甚至认为根本不存在消费低迷,企业只需要使他们的价格下跌到足够低,这样就可以卖出他们所有的产品了。

降价当然可以促消费,那企业为何不降价呢?

一、从供给创造自己的需求说起在凯恩斯主义兴起之前,经典经济学派一直坚信“供给会创造自己的需求”,也就是说在萨伊、李嘉图、马歇尔等经济学大师看来,供需是平衡的,需求不足是不存在的。

经济衰退时,大量的企业因为产品找不到销路而破产倒闭。面对铁一般的事实,这些大师何以还坚信供给会创造自己的需求呢?难道他们只懂纸上谈兵?

凯恩斯正是从这个问题深入下去,写出了20世纪最伟大的经济学著作《就业、利息和货币通论》;对我们而言,重新审视这个问题,有助于更深入地认识需求不足。

供给为何会创造自己的需求,马歇尔做过清晰的解读:

“个人的全部收入,是用来购买劳动力与商品的。有些人常常会把他的收入用掉一部分,再存起来一部分;但从经济学的角度来看,大家都认为被存下来的一部分收入,最终目的也是为了购买劳动力与商品,其实质与他用掉的一部分的效果是完全一样的。”

也就是说,企业生产过程中的全部成本,其实都会转化为收入——工人的工资、政府的税收、产业链合作伙伴的营收等。这些收入,或早或迟,最终都会用来购买商品和服务。

从这个意义上,生产过程既制造了商品,也创造了对商品的购买力。

在经典学派看来,虽然单个产品找不到销路的情况广泛存在,但就经济整体而言,供给与需求仍然是均衡的。

显然,问题出在时间错配和空间错配上。

今年的产品生产创造的收入,如果都储蓄起来等到后年再消费,那么企业明年就会倒闭,工人失业,经济萧条。到了后年,储蓄者也不敢消费了,供给和需求在低水平上重新达到均衡。

同样,若商品制造的原材料来自进口,创造的是国外居民收入,一旦商品出口受阻,也会导致需求不足。

凯恩斯的建议是,在收入被储蓄起来的空挡,由政府扩大开支填补缺口,确保企业正常运转,撑到储蓄重新变成消费的时候。这就是凯恩斯主义的精髓,依靠有形之手调节内需,熨平经济波动。

二战后,凯恩斯主义成为各国宏观调控的理论依据,在凯恩斯主义的护航下,各主要经济体相继迎来了经济增长的黄金期。

二、成本,居高不下同一个问题,凯恩斯的诊断是内需不足,开出的药方是扩大内需;奥地利学派的代表人物穆雷·N·罗斯巴德不以为然:

“人们喜欢用‘生产过剩’来解释萧条,无论是否为人接受,这种解释都是彻头彻尾的胡说。企业只需要使他们的价格下跌到足够低,这样就可以卖出他们所有的产品了,所以,我们没有发现生产过剩,我们现在看到了产品的出售价格低于它们的生产成本。”

在奥地利学派看来,问题的症结在于商品价格下降不到位,之所以如此,是受限于前期过高的经营成本。成本居高不下,产品降价不到位,过剩库存无法出清,压制企业投资意愿,经济就步入紧缩周期。

就我国情况看,一边是产能过剩,一边是经营成本攀升。

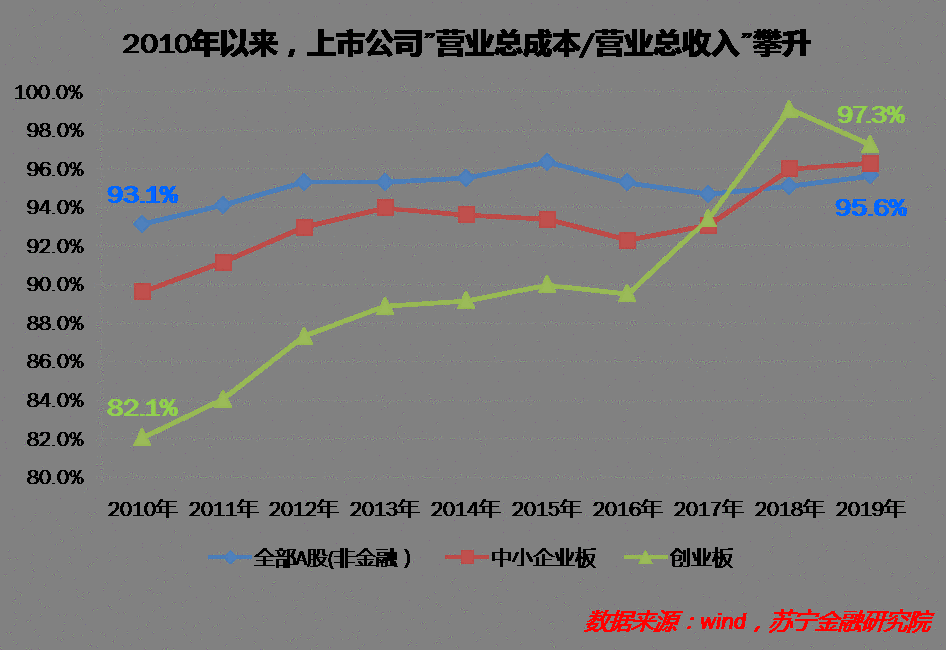

从上市公司数据看,2010年以来,全部A股非金融上市公司营业总成本/营业总收入从93.1%提升至95.6%;而中小板、创业板企业更为明显,创业板上市公司成本比从82.1%升至97.3%,侵蚀盈利能力、压制投资意愿。

据发改委宏观经济研究院2016年的课题测算,2005年,中国工业总成本水平比美国高12.05%,2015年比美国高15.66%。整体上看,我国企业的用电成本、税费成本、融资成本、社保缴费、制度成本、物流成本等全面偏高。

比如社保成本,中国企业社保缴费占职工工资总额的40%左右,高于国际水平1倍以上;企业综合税费负担超过40%,超出OECD国家13-16个百分点左右;再比如物流成本,据测算,2014年中国社会物流总费用与GDP的比率约为美国和日本的2倍、德国的1.9倍。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP