手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

内容传递者与平台的关系,类似于骨骼与人体的关系。内容传递者是平台所搭建的复杂网络中连接点与点的链接。如何搭建联系,如何强化联系,是内容传递者行为中所蕴含的智慧,而这也将成为平台拥有更强大稳固性的支撑力量。

类比信息交流的广义解释,广义的信息传递,是指将信息生产者所生产的内容,通过一定渠道,传达给信息接受者,而后将反馈信息传达给信息生产者。狭义的内容传递,则不包含信息反馈。后者是本文分析的核心,即狭义信息传递过程中的内容传递者。

内容传递环境: 线上 vs 线下在现实生活中,信息传递者与信息消费者接受到的信息往往不同。这是因为信息在交流过程中难免受到噪声的影响,具体影响因素包括但不限于个人的年龄、性别、职业、知识水平与认知结构等等。

然而,在社区平台中,内容传递者的构成更为丰富,除了社区中活跃的用户,另一方面平台借助高速发展的计算机技术,内容传递者则更加智能化,如推荐算法的产生等,其是将游记与内容消费者分别抽象为由多个字段组成的多维向量,通过计算向量间的相似度等来将信息传递给合适的内容消费者。

内容传递者分析这里将从用户以及平台两个维度,对马蜂窝中的现存的游记传递方式进行分析

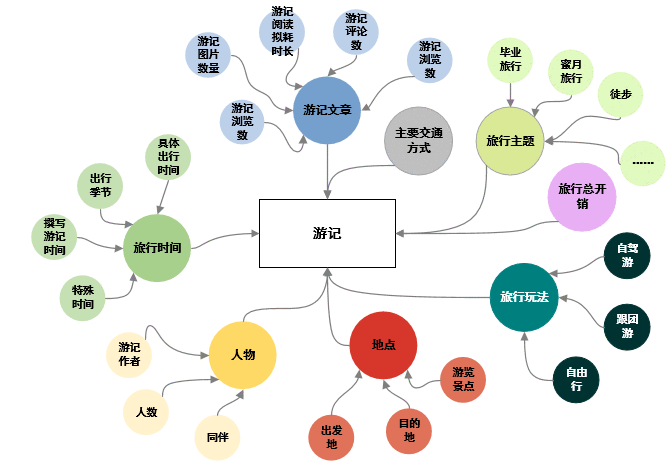

内容传递者——平台端由平台方发起的信息传递,更多的是侧重于对传递内容本身的分析,而后传递给内容消费者。其中最常见的方法是,根据内含属性进行类目划分,而后分类传递。下图对一篇游记内容可能包含的属性字段进行了一个简单的梳理:

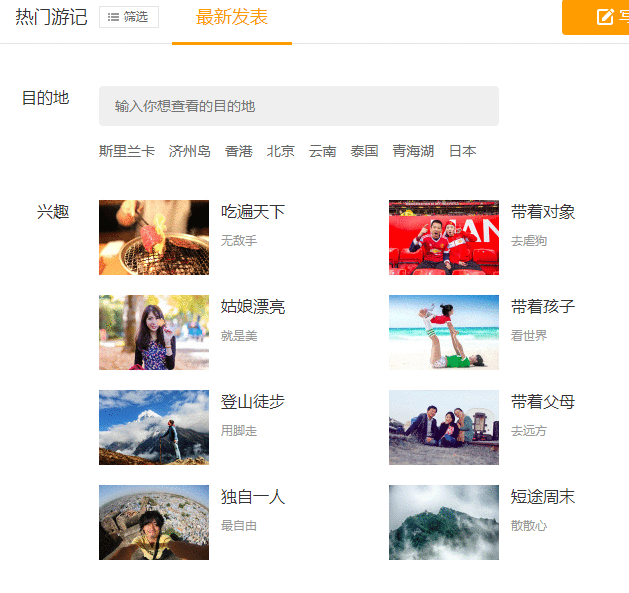

由马蜂窝PC端的网页可见,目前应用最广的游记属性数据,“游记文章“、“时间”属性中的游记发表时间,其次涉及到的属性字段,包括“地点”中的目的地、“人物”中的旅行同伴与作者,以及“玩法”,具体体现下图所示:

上下三个图对比就可以发现,其实还有挺多的游记属性并没有得到直接或间接的应用。个人认为其中存在一部分有潜在价值的字段,如“交通方式”、“旅游开销”等。

实践层面,其是否具有真实的消费者需求,需要进一步探究。技术层面,这些属性字段是否易于提取与规范化描述,也是难题。

内容传递者——用户端由用户方发起的信息传递,更多的基于自身需求与兴趣,并且通常情况下,基于同一内容,用户可能扮演着多重角色:

(1)内容消费者 & 内容传递者

该情况下, 用户更多是通过查看游记内容,结合自身关注点,产生分享行为。而用户对于一篇游记的关注点,又可以回到对于内容消费者的需求分析来得到。

但对于平台而言,对于用户的分享行为,它需要考虑的是 :

第一满足用户的分享需求

平台内的分享:马蜂窝pc端没有看见

平台外的分享:支持微博、微信以及qq空间的跨平台分享

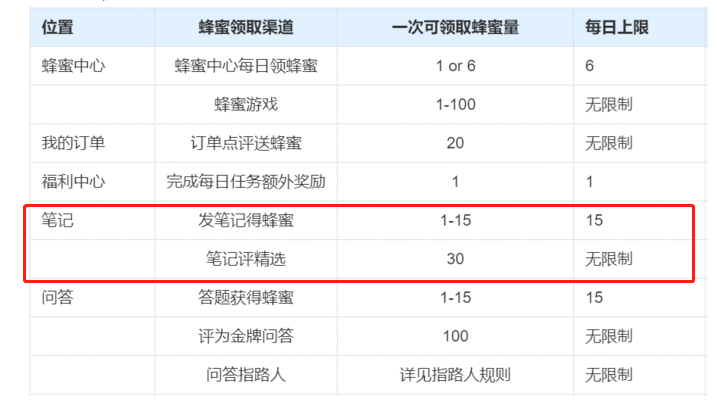

第二是鼓励用户的分享行为

通常平台常用的分享鼓励机制是,送平台经验分或者平台币。但在马蜂窝中看见的关于游记分享的鼓励机制,似乎没有。

其实有效分享,可以借鉴淘宝的分享机制,即必须保证接受方打开分享内容后,才能够得到一定的奖励。换而言之,其鼓励的产生回应的分享,而不仅仅是分享行为。

其实由此可以联想到是,针对,分享行为产生的结果来对分享行为进行有效性划分,从而产生新的奖励机制。但不能回避的问题是,复杂的奖励机制往往是一把双刃剑。

(2)信息生产者 & 信息传递者

该情况下,两个角色扮演的先后顺序,将衍生出不同的用户传递场景

①信息生产者+信息传递者

场景1:田小花是最近把毕业旅行,在马蜂窝平台上整理成了一篇游记,而后自己分享给了微信好友;

场景2:田思怡是一个微博有20w+的大粉,她将自己在马蜂窝平台上写的游记,作为自我宣传的一条内容分享在了微博。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP