手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

究竟是哪些地方的哪些人更“钟情”于野味?

此刻,一定会有不少人后悔当初吃了那些野味。

肺炎疫情的爆发,牵动着每一个人的心。当钟南山院士在接受采访时表示,新型冠状病毒的来源很大可能是竹鼠、獾一类的野生动物时,举国上下哗然一片。感慨此次疫情与17年前的非典如出一辙的同时,沉寂已久的野味问题又再度公之于众,并站上了舆论的风口浪尖。

虽说“民以食为天”,但绝非所有的食物都适合人类。事实上,我们的祖先经历了几千几万年的反复筛选与淘汰,早已留下了一份包括鸡、鸭、鱼、牛、羊、猪等动物在内的宝贵食谱,这些也正是最适合后来人吃的食材。

然而,总有一些“不走寻常路”的人,出于猎奇、虚荣等心理和“滋补养生”的意愿而盯上了野生动物,从蛇、果子狸、鳄鱼到野猪、穿山甲、猫头鹰,甭管是天上飞的、地上爬的、还是水里游的、土里钻的,统统都想吃进肚子里——纵然这些野味携带一身致命病毒,哪怕营养价值和口感并不占优,但那些盯上它们的人依然我行我素,而“病从口入”的四字箴言,也被悉数抛诸脑后。

随着新型冠状病毒的不断扩散,对于野味问题的声讨之势也在水涨船高。可是SARS的前车之鉴告诉我们,若想真正让野味问题得到解决,光靠呼吁抵制断然是不够的,还有很多谜题需要破解。比如,究竟是哪些地方的哪些人更“钟情”于野味?

搞清楚这一问题,我们才能更加了解国内野味市场的模样,进而有的放矢地将应对措施落到实处。

这也是本文想要尝试去回答的问题。

一、大数据下的野味市场画像有道是“没有调查,就没有发言权”,想要描绘出我国野味市场的样貌,一番调研自然是不可缺少。

不过,并非只有挨家挨户实地走访才算得上是调研。眼下已是大数据时代,随着互联网技术的蓬勃发展,人们身处的世界早已被网络上呈爆炸式增长的海量信息所充斥,基于各种搜索引擎、社交媒体、新闻客户端与电商平台,广大用户不仅能从互联网上获取所需要的信息,还在不经意间将自己所思所想的痕迹都以数据的形式留在了上面。

而这也使得人们渐渐具备了物理和数据的双重属性,想要认识某一个人或某一群人,可能完全不必“面基”,只需读懂大数据平台所反映出的信息即可达到目的。

就像流行于互联网圈的那句老话所言:

“很多互联网平台,可能比你自己还要了解你。”

沿着这一思路,我们不妨借助百度搜索大数据平台来对各地的野味现象做个探究。

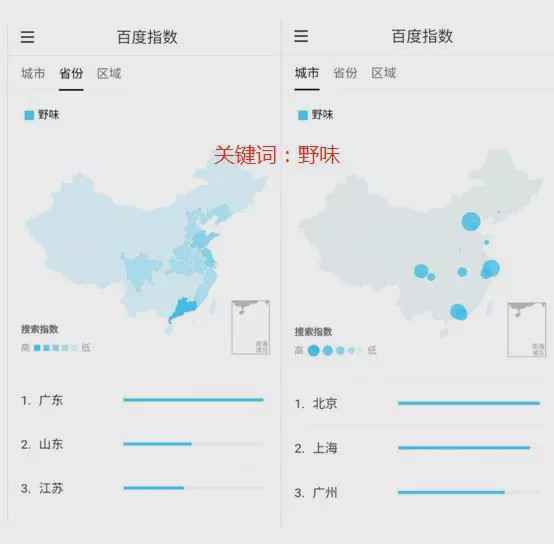

根据百度指数“野味”的近30天“需求图谱”选项显示,果子狸、蝙蝠、竹鼠、獾、穿山甲、麂子等动物排名靠前;从“人群画像”选项中又可以看到,对野味关注程度最高的省份TOP10分别为广东、山东、江苏、浙江、河北、四川、河南、北京、福建和上海,而城市TOP10则分别为北京、上海、广州、成都、深圳、杭州、武汉、重庆、天津和青岛。这些结果与人们一贯的认知也大体吻合。

然而必须指出的是,近30天刚好是武汉肺炎从发现病例到大面积蔓延的关键时间段,其间人们对于野味的关注,也多半是受疫情发展态势所影响,不能充分佐证各地居民对于野味的“钟情”。

因此,我们将时间范围调整至2019年12月以前,如此便可剔除疫情这个“黑天鹅事件”的影响,更为客观真实地反映问题。

为了能清晰直观地呈现结论,可以从三个维度展开分析。

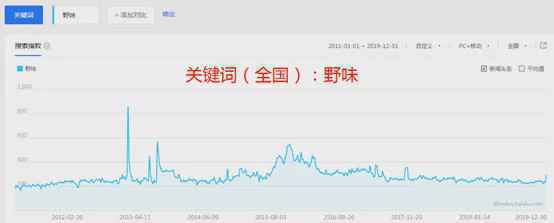

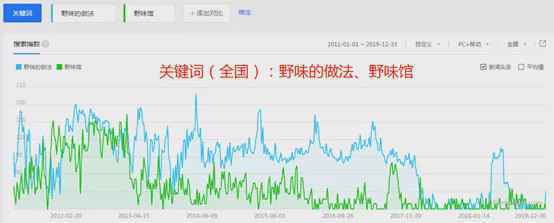

(1)到底是不是一直有人在吃野味?

在有数据记录的2011年1月至2019年12月期间,受禽流感等事件影响,“野味”的百度搜索指数出现过几次脉冲,不过总体上一直处于不低的水平,日均搜索次数也相对较高。另外,“野味的做法”和“野味馆”的百度搜索指数同样呈现出较为明显的季节性波动。

这便在一定程度上说明,尽管经历了2003年非典的风波,可依然有不少人对于“吃野味”这件事有着浓厚的兴趣。

(2)不同省份都“中意”什么野味?

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP