手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

编辑导语:品牌为了宣传自身形象往往会针对事件进行一些发声,然而一旦没有把握好分寸,反而会对自身的品牌形象造成负面影响。那么,品牌该如何在做善事的同时,不让消费者产生抵触心理呢?本文针对这个问题做出了解答。

疫情期间,大大小小的品牌都争先恐后地进行了发声。不论它们曾经在骨子里是多么的不同,此时,大家都像是变成了复刻的双胞胎一样,说着同样的话——

不要出门,保持社交距离。

在家也能过得丰富多彩。

现在的日子虽然艰难,但不能阻挡我们再次相聚。

……

一开始,观众还会觉得这些公司有人情味,有责任感。后来渐渐的,拉到视频的结尾,都悟出来:你的最终目的,不就是想让我买买买吗?疫情这么严重,还没忘记刷存在感,真虚伪!

就这样,一场本来是出于好意,顺于时势的campaign,变成了彻头彻尾的“蹭热点”,好感不增反减。

品牌在背着社会责任的试金石发声时,要如何避免显得“伪善”,这是很值得玩味的。

企业社会责任的公关营销要不要做?

——当然要。

从近年来,几乎每家企业每年都要出具自己的企业社会责任报告,就可以看出这已经逐渐成为了公众和业界要求的趋势。

但要做好,并不是件易事。要么老生常谈,寂寂无名;要么表演成分太重,引人唾弃。当品牌宣布要做好人、做好事,就意味着可能吸引来破圈的关注,但也有可能招来成千上万道德的质疑。

和其他任何营销策略一样,做公益宣传,是需要规划的。

规划做好一个公益营销,可以看向两个大的维度:一道是X轴,象征着时间;一道Y轴,代表着深度。

从时间来看:首先,你的品牌最好是第一个做这件事的人。

当社会都开始关注某个公益话题时,大家关注的,往往是在这个事情上做的最好的那一个,和做得最早的那一个。如果做不到前者,就要赶时间上的速度。

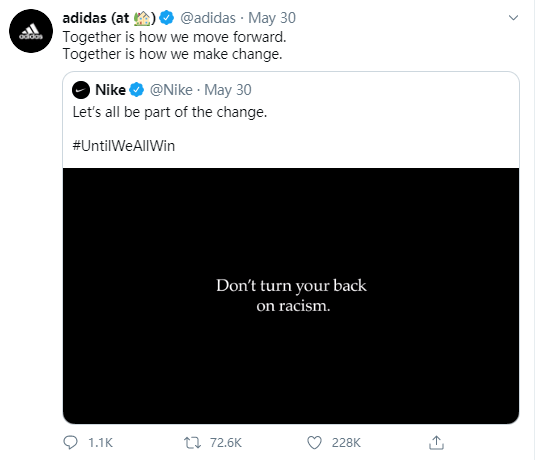

比如说,在“黑命攸关”运动开始后,几乎最快发声的品牌是Nike,Nike的表态简单、直接、掷地有声。

随后阿迪达斯非常鸡贼地转发点赞了老对手的推文,促成了一次“活久见”,这将关注度再次提升到一个高度。阿迪是聪明的,面对如此快准狠的表态,它无需再绞尽脑汁去PK。

承认对方好,未尝不是一种大气。

除了做第一个、做长情的那一个,通常也会带来好感度。一次性的、短期的活动严格意义上不能算社会责任,它必须是一个长期的,品牌一以贯之的“信念”,并转化为实际的措施。

品牌在未来一年时间内通过各种各样的方式支持农村教育,这是社会责任。品牌赞助了某一场在农村中学举办的活动,这就是一次赞助。

可见的是,如果针对这个单次的活动进行大肆包装,抹眼泪式宣传,更有可能引来质疑而非赞赏。

再来看Y轴——深度。

很多人会下意识认为做公益一定是宏大主题下的宏大叙事,要一开始把调子定得很高,其实不然。从越小的点、越不起眼的人或事切入,更有可能四两拨千斤。

很多时候,品牌压根没想到要做某方面的公关和公益,但机会就是自然而然地发生了,就要看是否能有心捕捉到。这种深度在于真实,在于公众与品牌的连接,也在于情绪的共鸣。

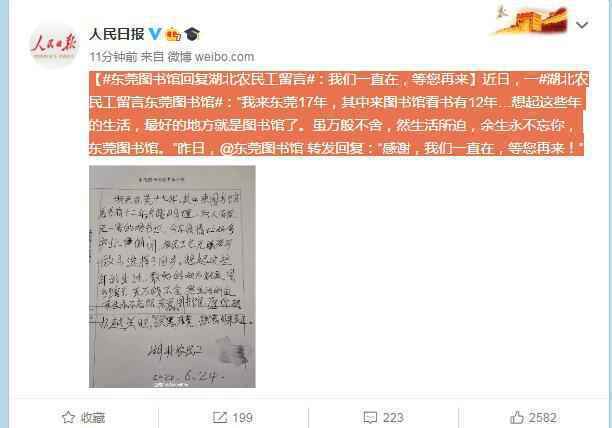

近期很火的一个事件,是东莞图书馆与在那里留言的湖北农民工。疫情影响下,农民工失去了工作,不得不返乡,于是在图书馆留下了留言,表达自己多年来对阅读的热爱。

东莞图书馆很细心地发现了这张留言,并通过官微进行了曝光和回复,得到了全网的关注。

结局是温暖的,东莞市集社会之力对农民工大叔进行了帮扶,他也得到了一份新的工作可以留下来。

这件起初非常小,极其容易被忽略的事件,因为被用心发现和放大,对东莞图书馆的知名度和公众形象起到了极大的提升作用,也带来了很积极的社会影响力。

“时代的一粒灰,落在一个人身上,就是一座山。”反过来,品牌或组织对一个个体的关照,也会有吸引这个时代关注的力量,这就引起了一种情绪上的共鸣。

另一个案例来自于大疆。农机飞手在湖南农村遇到对无人机充满好奇的小孩子,于是镜头记录下了他们天真又热情的话语——“我可以看看你的无人机吗?”这段小视频在抖音上吸引了一定的热度。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP