手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

京东也开始疯狂囤积私域流量了,具体玩法是怎么操作的呢?本文作者从梳理了京东的私域流量玩法,对各个部分进行了详细分析,与大家分享。

「人在货在」电商平台一般只有成交流量就有商家供货,毕竟现在不是货物短缺的年代了,几乎所有的产品都面临着滞销的难题,换言之,那样看起来“短缺”的货也是制造和营销出来的。

去哪里把人找到,也就成了电商平台的第一个要务。

老实说双11进行了十一个年头还有多少新增用户等待开发,瓶颈只会越来越小,这几年还可以突出下「下沉市场」的概念,过几年之后就没得讲了。

接下来就是让一个用户复购更多,这个里面又分为两成,让一个用户购买一个产品多次和一个用户购买这个平台的多个东西,这些用户就是电商平台不需要向外花钱导流过来的用户,也被称之为电商平台的「私域流量」,如何囤积和反复刺激、转化这些用户就成了接下来电商平台运营最核心的任务。

01 阿里巴巴、拼多多、京东拉新促活的差异我之前以为阿里巴巴电商平台是中心化平台,最近发现阿里巴巴其实早过了完全依赖电商平台的搜索关键字引导下单式的阶段。

作为一个不做自营的纯平台,阿里巴巴实际上把平台商家整体活跃度放在首位,这种模式之下让阿里巴巴鼓励商家自己去“吸粉”,让商家能够主动去@用户,给他们派发优惠券、发短信让他们去成交。

年轻人似乎对于品牌的兴趣在下降,可能是东西太多挑花眼了,他们更愿意听认可的KOL和网红的。

自2015年网红经济火了之后,手淘就加大了对于内容社区的流量倾斜,鼓励网店店主亲自出镜带货;2016年之后又上线了淘宝直播,转化比电视购物更快互动性强了很多;做了快4年,淘宝里面跑出的头部网红张大奕、李佳琦、薇娅基本属于面向女性消费者的颜值高、款式多、价格优惠的流量型网红,在双11当天有10万个直播间的网红喊话自己的粉丝领券并在0点开抢。

当然阿里巴巴除了用网红经济作为囤积私域流量的方式以外,另外一个主要是手段是用支付宝小程序,这个我之前的文章做了详细介绍,感兴趣的话可以看《卡券之王》。

再聊聊拼多多,单纯从用户获取效率维度上讲,拼多多用户只需要分享拼多多的链接喊下朋友「帮忙砍一刀」就可以实现拉新了,而拼多多里贴近家庭生活开销的日用品价格低到怀疑人生;在拼多多APP之中陌生人可以实现2人拼团提速成交率;拼多多本来并不需要双11,因为每分每秒都是促销。

不贪便宜的用户其实不是电商平台的目标用户,那种从来不看价格只认品牌的占据电商消费支流,比如你是华为苹果小米粉丝追这几家的产品,其实会直接到他们官网或者商城去下单了,没必要一定要去淘宝京东上买,价格大体未必会有变化,有变化一般是平台给补贴,比如这回拼多多就是砸钱补贴来积累口碑。

大多数是看价格以及购物场景的,所以拼多多在主流媒体圈不被看好的情况发展特别迅速。

在今年双11之前拼多多的年中报就显示,拼多多活跃买家竟然高达4.83亿人,人均消费额达到1468元;在拼多多四周年内部讲话中黄铮透露,拼多多实际支付GMV已超过京东。

京东做流量的方式既没有向阿里巴巴那样有移动支付庞大真实钱包用户量作为入口,也没有在社区氛围之中做网红经济。

京东也没有很好把微信购物的流量转化为自身的私域流量,尽管在微信之中京东购物链接可以自由分享并且转发,但京东主流消费人群主要是3C为主一般又是看品牌的,这使得京东把在微信生态中的快消品市场推广和触达用户机会让给了微商代理。

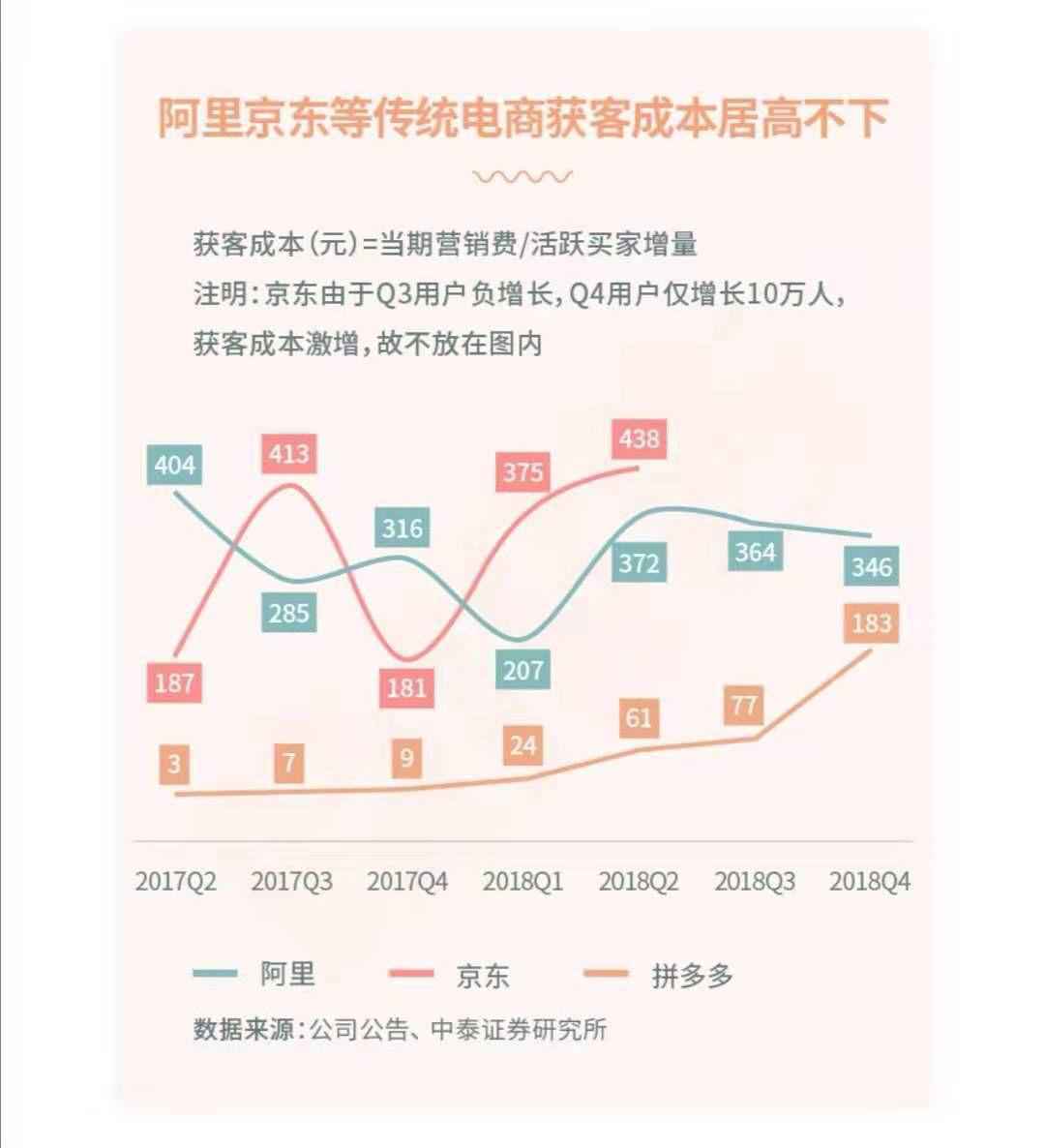

实际上,京东从微信之外地方购买流量的成本是三家之中最高的,缺乏阿里巴巴那样的线上生态布局缺陷逐年显现出来了。

微信购物一级入口一直是京东,直到5年免费使用期完了之后不得不出资8亿元续签才有了危机感,对于微信流量获取渠道双管齐下一条明线拼购,一条暗线做私域流量,说到底,就是在微信这个流量获取成本的平台上卖货。

先来聊聊“京喜”这个产品,京东今年9月19日正式上线APP,并在京东APP购物车页面推“京喜”APP,让一个用户装多个京东系APP,实现流量复合利用,同时在京喜之中购买商品可直接在京东APP之中结算,实现了同一个账户下数据打通。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP