手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

编辑导语:大家都知道,消费互联网红利已见顶,曾经的C端产品补贴大战的场面可能以后都很难看到,当前产品获取用户的成本已经越来越高;如今很多企业开始发展B端产品,怎么能让设计师理解复杂的B端业务呢?本文作者对此进行详细的分析,我们一起来看一下。

人口红利的消失加之劳动力成本的不断攀升,让过去粗放式的增长模式越来越难以适应新的市场环境;尤其在互联网行业,当风口变短,裁员潮的背后大多存在着盲目扩张的情况,精细化管理已经势在必行。

2018年2C互联网巨头在企业服务市场动作频繁,腾讯、美团、阿里、百度四家公司相继宣布进行组织架构调整,B端产品的发展和被重视已经非常明显。

可是,对于很多设计师来说,遇上B端产品往往有点不知所措,业务太复杂了。

2020H1,我接手了一条新的业务线(原BD业务,现KuBOSS系统)——是一个面向公司内部角色用户,辅助SaaS商业化,集客户、订单、商品、交易、运营、销售、结算、数据等为一体的十分复杂的系统产品。

面对这样复杂的B端产品,光去理解业务就是一个很难的问题;经过一些时间的了解和整理,我主要从业务和用户的角度,尝试着抽象总结一些方法,辅助大家去理解复杂的B端业务。

一、B端产品的特点企业级B端产品,由于系统的复杂性和行业领域的专业性,我们设计师对用户、业务、产品等分析难度都会远远高于C端产品。

并且由于B端用户往往是一个企业中的某一类角色,我们平时鲜有机会接触,无法使用设计C端产品时的同理心来对待;而且有些企业产品技术术语层出不穷,场景复杂交错,角色五花八门,存在很高的业务知识壁垒。

当我们对业务理解不够深入,会直接影响到设计解决方案的深度和广度。

总结而言,B端产品往往:

角色多,场景互相交织;

操作链路长,业务复杂;

技术壁垒高,名词无法理解;

二、B端产品的业务理解思路——以“任务”为视角。既然B端产品这么复杂,那我们该如何下手呢?

其实,不管是B端产品还是C端产品,设计的价值都是在于解决问题,提升产品体验性能和感官升级,设计的方式方法是相通的。

差别在于,C端产品从用户视角出发,关注用户个人的场景、诉求、痛点和情绪,核心是满足用户的需求,关注用户的年龄、性别、收入、个性、习惯、消费模式等标签。

但是在B端产品中,我们抛开了用户作为个人存在的标签,我们更关注用户所代表的角色;它在工作场景中需要完成哪些任务,这些任务要做什么的,有什么目的,它使用什么工具,要去完成什么事情,需要跟其他角色配合吗等信息。

业务=商业+任务——即为了达成某一商业目标需要执行的任务或工作项。

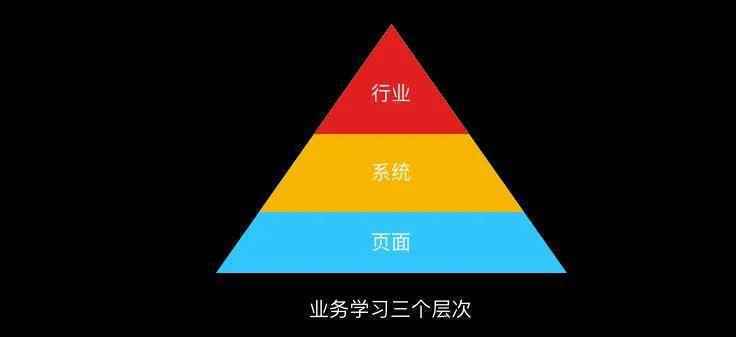

对业务的理解通常有三个层级:

页面级:落实到字段、按钮、基础组件等设计细节;

系统级:理解角色与信息架构的关系,功能的网状关系;

行业级:战略层的思考,商业目标的了解,业务上下游闭环的链接;

从任务视角出发,是我们解开复杂的B端业务的一个突破口,我们去看看到底有哪些人分别在做什么任务。

1. “任务”视角下的用户角色分析提到角色分析,大家可能更多的听说是”用户画像”,用户角色跟用户画像有差别吗?

用户画像的正式名称是User Profile,大家往往把它和User Persona混淆,后者更恰当的名字是用户角色,是产品设计和用户调研的一种方式方法。

当我们讨论产品、需求、场景、用户体验的时候,往往需要将焦点聚集在某类人群上,用户角色便是一种抽象的方法,是目标用户的集合。

由于B端产品通常要解决的是某类角色工作时发生的问题,我们不需要对用户自我本身做过多的社会、兴趣、行为等分析。

我们更关注角色的分类、工作的场景、目的、操作链路、角色协同等信息;而且用户角色的属性往往相对比较固定,甚至同行业公司之间的差异也较小,与公司的整体组织架构相关。

注释:User Profile用户画像,更多被运营和数据分析师使用,它是各类描述用户数据的变量集合。在大数据时代,企业通过对海量数据信息进行清洗、聚类、分析,将数据抽象成标签,再利用这些标签将用户形象具体化的过程;个性化推荐、广告系统、活动营销、内容推荐、兴趣偏好都是基于用户画像的应用。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP