手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

编辑导读:在工作中,经常会看见一些专业模型,它可以帮助我们更清晰地认识世界,解决问题。那么,本文将究模型背后的模型,规律背后的规律,给大家提供一个思考的角度,希望对你有帮助。

大家都知道,“模型”是个好东西。

重要的报告会上,稍有经验的员工总是免不了在PPT里亮出一些专业模型,老板喜欢听,参会的同事们也更容易被说服。

知识付费时代,我们到底在为了什么付费?其实也是模型:XXX必备十大技能;成为一个XXX的人,仅需三步;10天get XXX的体系化增长方法。凡此种种,你必定也见过很多。

但模型到底是什么?它又是如何被构建的?

如果不思考背后的原因,我们顶多是一个不断去寻找模型然后去套用的工具人而已。

这篇文章,试图去探究模型背后的模型,规律背后的规律,给大家提供一个思考的角度。

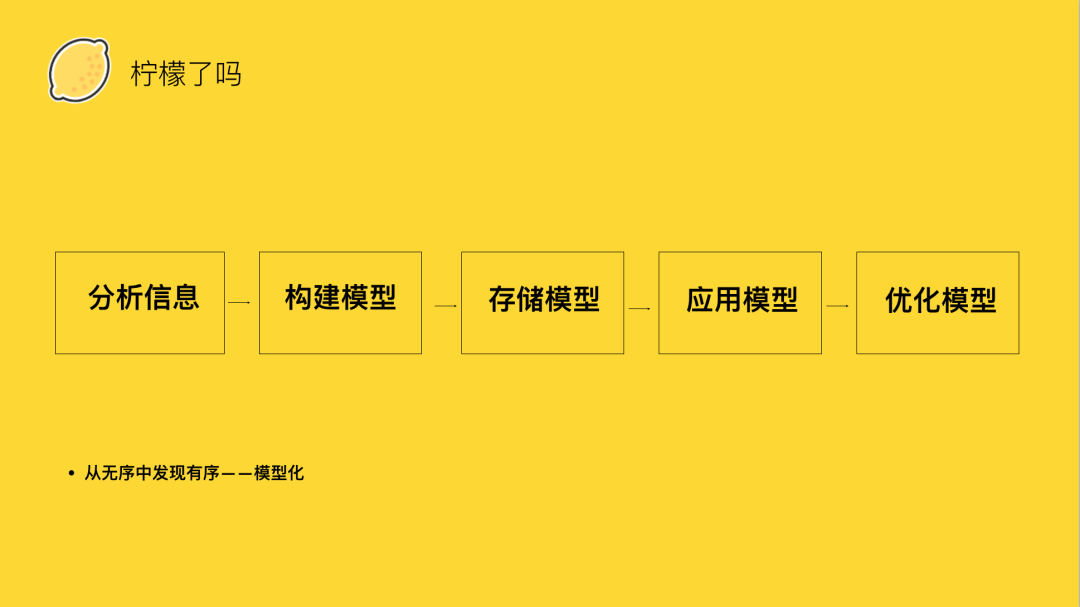

人类对事物的认识,就是在头脑中建模的一个过程。

人脑根本无法存储大量的无序信息,因此需要不停的在庞大的知识库里寻找规律,总结经验,形成模型并不断优化,模型帮助我们更清晰的认识世界,解决问题。

模型,是对事物规律的可视化描述。

但模型只是一个结果,关键是我们怎么得到规律的?

为了搞懂这个问题,让我们返回上一句:模型,是对事物规律的可视化描述。

事物又是什么?这里必须要引出一个跨哲科的概念:类。

凡是世间存在的事物必定属于某个“类”。

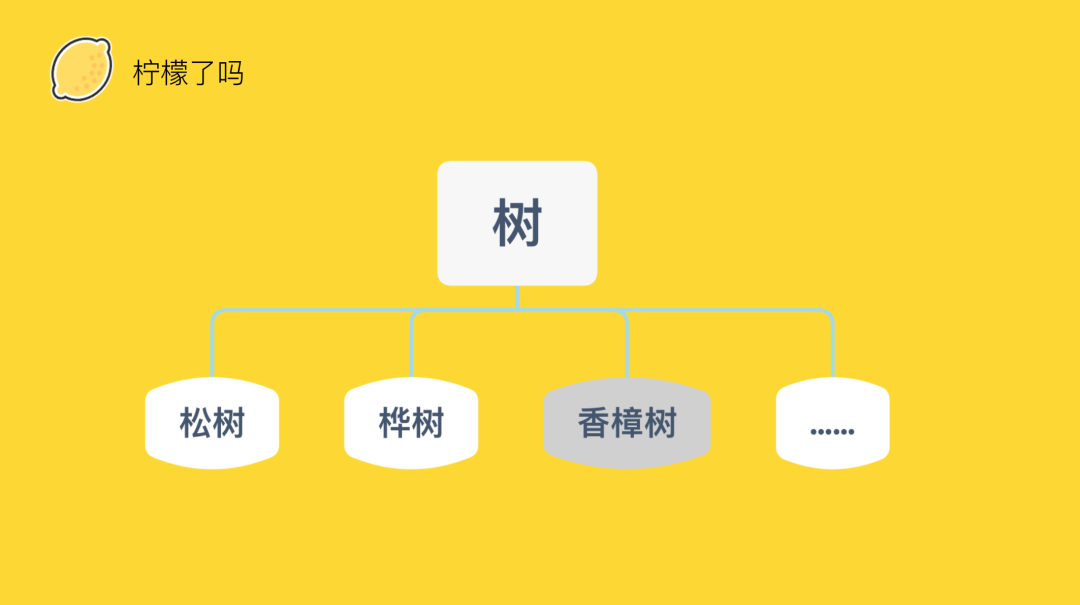

比如家里的桌子椅子是家具,路边的小草、花朵是植物,以及人类,还有由人类重点组成的家庭、企业。再到城市、国家,地球,宇宙。从父类到子类,从宏观到微观,无限级套娃。

从认知科学的角度看,我们认识一个事物,首先是将其归类,就像把信息存储到大脑中的一格格已经存在的抽屉里面一样。

比如我们碰到一棵香樟树,首先在大脑里的反应是它是一棵树,然后是树的名字。也就是“香樟树”被储存到了大脑中“树”这格抽屉里面。

我们常说的品牌定位,其实就是在消费者心智中一个已有的 “类”上占据位置,这个“类”可以是品类(如:网校就上学而思),也可以是一个独特的场景(如:累了困了喝红牛),或者功能特性(如:神舟专车,就是安全)。

“类”是从哪里来的?它是从语言中来的。

人类自从有了语言,就开始对事物进行分类命名,将自己和万物建立一种关系,在这种关系中,人对事物有了一定的支配力。

所以当你在路上遇见一只从没见过的狗时,大脑会告诉自己,不必惊慌,这只是一只狗,和家里的那只狗差不多。

而当我们无法将事物归类时,大脑对它的感受是模糊的,这时你要么选择性忽略,比如一件晦涩的艺术作品,要么会产生困惑和混乱,比如上学时候不得不做的数学难题,初入职场时不得不面对的棘手方案。

由此可以总结一下:

万物都是用“类”来表达的,认识事物的过程就是分类的过程,而对“类”的混淆,是大脑产生混乱的根源。

既然万物都属于“类”,那么如果我们能够抽象出“类”的特征样貌,是不是能够指导我们去认识“万事万物”的特征呢?

沿着这个思路,我找到了计算机编程中对“类”的总结。

百度百科上对“类”的第一解释是一种编程术语,即一种用户定义的引用数据类型。用户是如何进行“定义”的?它正是人类在现实生活中,通过语言对一类具有共同特征事物的抽象。

比如小红和小明,他们的共性是人,那么他们可以被归到“人”这个类中。

衬衫和裤子,他们的共性是衣服,那么他们可以被归到“衣服”这个类中。

在编程的世界里,“实现一个类“的意思,就是把这个类(事物or行为)用代码写出来,这个过程本身就是对“类”深刻理解的过程。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP