手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

就我国而言,当前正处于从投资驱动向消费驱动转型的关键阶段,刺激消费应对疫情只是一件小事,疫情总会过去。如何持续提高居民消费欲望、降低储蓄率,才是中国经济长期转型面临的真正挑战。

负增长如约而至。2020年1季度,我国GDP同比下降6.8%,创半个世纪以来最低值。中国如此,全球各国也不乐观。刺激消费成为各国稳经济的重要抓手。多国政府向国民撒钱,我国多地政府发放消费券,但效果并不明显。

2020年1季度,我国居民个人存款较2019年末增长6.5万亿元,同比多增近5000亿元,而商品零售额却同比下降22%,钱包越来越鼓,消费越来越少。促消费,不仅是个经济问题,还是个心理问题,仅从收入端发力是不够的。

中国为什么不跟风撒钱?疫情期间,消费和生产同时停摆;疫情之后,企业复工复产,却因居民消费不足,出现营收下降。无奈之下,减员降成本,又加重消费低迷,导致复工复产在低水平上达到新的均衡。

这种低水平的均衡对应着经济增速放缓。要提高经济增速,需提振消费,以打破低水平均衡。好比让匀速60迈的车子提升到80迈,打破旧平衡必须踩油门,要借助外力。外力提振消费,最有效的手段就是“发钱”,极端情况下,每人每月补贴1万元,不愁消费起不来。

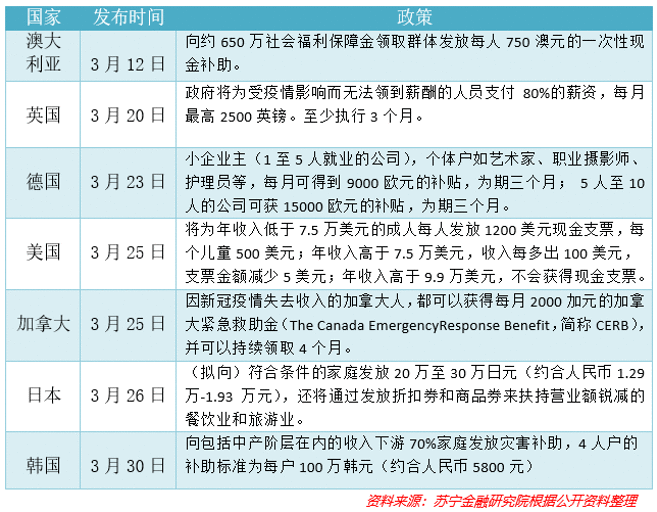

事实上,已经有很多西方国家给民众发钱。据苏宁金融研究院不完全统计,目前已经有澳大利亚、英国、德国、美国、加拿大、日本、韩国等国家向民众发放现金补助。

就我国而言,也把促消费提升到突出的重要位置,却只发消费券,这是为什么呢?

国情不同。英美国家近一半的人隶属“月光族”,政府不发钱,吃饭成问题,反过来,政府发的钱,基本都会用于消费;而中国情况不同,中国家庭整体还是有钱的,从1季度居民存款大幅上涨(也称“报复性存款”,3月末存款余额较2019年末增长6.5万亿元,同比多增近5000亿元)可见一斑。

人们吃饭不成问题,这个时候,额外发钱只会转化为储蓄,相比之下,发消费券不仅能确保100%用于消费,还能发挥杠杆撬动作用,发挥更大的刺激效果。据不完全统计,截止4月15日,全国超过30个城市累计发放近60亿消费券,其中,杭州第一期以9410万元消费券拉动12.46亿元消费,杠杆效果超过13倍。

在经济学中,直接给民众发钱被形象地称作“直升机撒钱”——开着直升机在城市上空撒现金,谁捡到算谁的,一个词——白给!现金的印刷成本极低,开动印钞机撒钱,消费上去了,民众高兴了,何乐而不为呢?

钞票只是一张纸,背后却是对商品和服务的索取权。如果社会商品供给能力有限,超发现金只会带来通货膨胀。同时,当一国肆无忌惮印钱时,货币的国际信誉严重受损,汇率会大幅贬值(想开动印钞机,用纸张换取其他国家的真实商品,这是美元的特权),现金不能转化为外汇去追逐国际商品,只能在国内肆虐,印的越多,通胀越严重,直至恶性通胀。

恶性通胀下,货币以月、周为时间单位快速贬值,储蓄不再有意义,货币像烫手的山芋,人们要么尽快花出去,要么尽快换成外汇或黄金,国内货币体系崩溃;工作也变得毫无价值,人们宁愿花更多时间抢购商品,没人再踏实干活,生产供应体系崩溃。

恶性通胀,任何一个国家都无力承受。为避免恶性通胀,印钞撒钱必然有个限度,偶尔为之,不可依赖。既然是偶尔为之,民众预期到政府不会持续撒钱,撒一次少一次,除满足基本生活需求外,会把多余的钱存起来,而不是花出去。此时,撒钱促消费的意义也就不存在了。

所以,撒钱属于有效的救济政策,为低收入群体的必要生活支出提供资金来源,却并非有效的刺激政策,并不能持续刺激居民消费需求。

低迷的消费欲望结合历史经验来看,刺激消费的难点不在收入(收入的主动权在政府手里,相对好操作,如稳就业、降税补贴甚至直接发钱等),而在消费预期,或者说消费欲望。

人们不愿意消费或不敢消费时,仅刺激收入端是没有效果的。

在《低欲望社会》一书中,大前研一谈到日本年轻人的消费欲望一代不如一代(老年人的消费欲望本来就低),导致经济缺乏活力,久久不能复苏;而年轻人之所以缺乏消费欲望,源于“对未来尤其是老年生活感到不安”。其实,日本老年人的福利待遇非常好,年轻人的不安,源于日本巨大的国家债务。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP