手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

编辑导语:前几天朋友圈刮了一场奶茶风,朋友们纷纷晒出“秋天的第一杯奶茶”或者“转账记录”;突如其来的奶茶风也是当代年轻人的一种社交方式,在朋友圈分享出自己的一种生活;本文作者对此现象进行了详细的分析,我们一起来看一下。

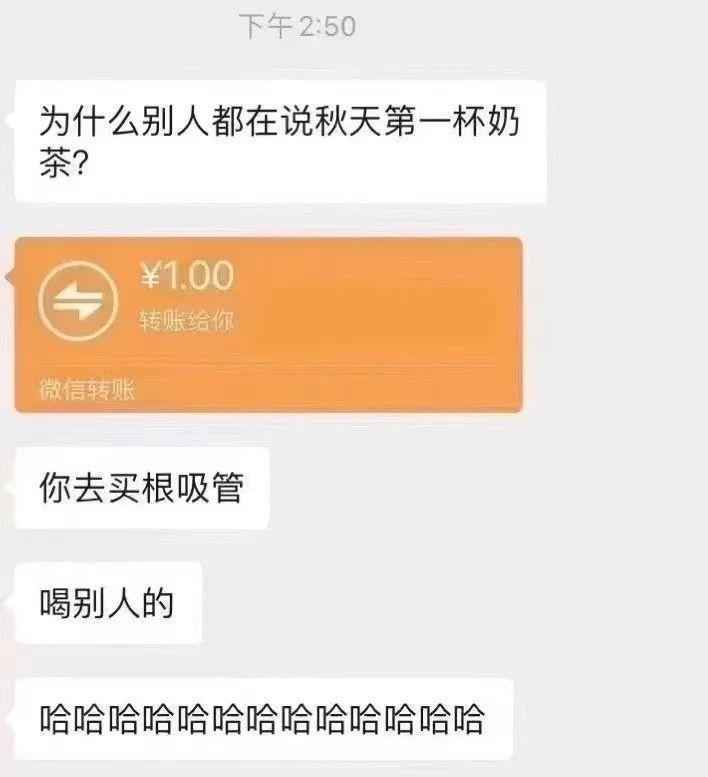

这两天,相信大家的朋友圈没少被“秋天的第一杯奶茶”刷屏;这个梗爆得令人猝不及防,甚至有些莫名其妙;不仅很多男朋友们有点摸不着头脑,就连奶茶店也没有为销量的一时暴增做好准备。

概括地讲,其大意就是指——秋分已至,在这个渐冷的秋天,需要一杯热乎的奶茶!在意你的人会主动发你52元,让你喝到秋天的第一杯奶茶!

但就在大家在社交媒体上甜甜蜜蜜秀奶茶玩梗的时候,一种反调也开始出现,有个别博主强烈地反对这种行为,认为所谓的奶茶梗不过是一些人在变着花样索取红包,评论区的相关争论甚至上升到了性别冲突的层面。

本期从社交货币、迷因效应、圈层文化差异等不同视角拆解“秋天的第一杯奶茶”以及类似流行现象背后的规律。

一、“52元的奶茶”是一枚闪亮的社交货币“社交货币”是由美国市场营销学教授乔纳·伯杰在《疯传:让你的产品、思想、行为像病毒一样入侵》一书中提出,并被作为社交媒体时代的一个经济学概念和提升产品传播力的首要原则,广泛应用到事件营销的实践之中。

从传播学的角度,这一概念也很好地揭示了各种流行现象背后人们增加社交互动、寻求彼此认知和认同感的强烈诉求。

乔纳·伯杰指出:“大多数人都希望自己看起来聪明而非愚笨,富有而非贫穷,讨人喜欢而非令人生厌。”

这意味着并非所有的谈资都能够成为社交货币,在社交媒体上,人们倾向于选择那些能够帮助自己在朋友间建立社交、引发共鸣并有利于塑造自身积极向上、与众不同的形象的话题;于是,那些诙谐有趣、阳光明媚、夸张反常的事物,更容易获得大众的青睐。

从这个角度来讲,“52元的奶茶”就是一枚闪亮的社交货币;它不仅能够帮助参与者知道自己在情侣或朋友心目中处于何种位置,提供互动的素材,而且能够展现出自己生活中被关怀的、温暖的、紧跟网络潮流的一面。

所以,“秋天的第一杯奶茶”的重点并不在于52元的红包还是1元的红包,而在于要通过公开方式将自身希望展示的一种生活状态展示出来。

就像用钱买东西一样,社交货币能够让我们刷足存在感,换取到大量的关注、评论和点赞,进而获得这些互动数据所带来的愉悦。

当然,社交货币的类型也多种多样:能够提供有用信息“让自己看起来像个内行”的社交货币,比如一个专业证件;能够参与爱心接力以展现自己善良一面的社交货币,比如捐款页面截图;能够满足好胜心或展现欲的社交货币,比如晒A4腰……

总之,人们拥有了“社交货币”,就更有可能乐此不疲地参与公开分享。

二、“第一杯奶茶”是一个典型的迷因1976年,英国生物学家理查德·道金斯在其著作《自私的基因》一书中指出,在语言、观念、信仰、行为方式等的传递过程中存在着一种与基因在生物进化过程中所起作用相似的事物,即“迷因”。

换句话说,在生物领域中存在基因,在文化领域也存在一种类似的复制因子,可以通过不断地被复制,发挥其本身的价值。

简单来讲,迷因的传播就是指有趣或有料的社交信息经由“好事者”从小群体迅速复制传播,最终在现实社会(或网络社会)上流行开来。

具体到我们所处的社交媒体时代,迷因效应是指“社交媒体情境中个体对其他个体行为的模仿,以及建立在社交网络上的模仿行为所引起的病毒式传播”(引自《效应——舆论传播的100个定律》中璋著)。

与基因不同的是,迷因并不依据稳定的脚本实现复制,相反其具有高度的随意性,一句话、一段音乐、一款游戏、一个姿势甚至一个表情包,都可能成为迷因;比如古早的“贾君鹏,你妈妈喊你回家吃饭”、前两年的佛系手游《旅行青蛙》、神曲《小苹果》以及引起宅男宅女竞相效仿的葛优躺等,都曾作为迷因在短时间内风靡。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP