手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

编辑导读:豆瓣和知乎,这两个定位有些相似的产品,都吸引了大量高质量的用户群体。但是随着时间的推移,两个产品慢慢发生了改变。本文将从三个方面,对豆瓣和知乎展开分析,希望对你有帮助。

豆瓣与知乎身上,记录了中国互联网社区类产品不同的发展路径。

在互联网圈,知乎和豆瓣这两家公司经常被拿来比较:

它们都是诞生已久的“老牌”公司,早期都聚焦在高质量精英人群,都在长期使用中对用户构成了强大的心智,都面临着用户快速增长对原有人群及社区氛围的冲击,都经历了漫长的商业化探索过程。

然而,当我们深入探究就会发现:两家公司在内核上其实有非常多的区别。

本质上,他们是两类不同的公司。

接下来我们逐一来讨论知乎和豆瓣的共同点和差异,回顾这两家有着鲜明特征的中国互联网公司在产品和商业化上的探索历程。

先来看知乎和豆瓣相同的地方:

在我看来,知乎和豆瓣的重要共同点是——他们都形成了足够高的心智护城河。

诞生于2005年的豆瓣从一开始就是图书、电影、音乐点评网站,而15年后的今天,当我们问一个国内电影爱好者他会去哪里看电影的评分?

他的回答通常不会是IMDB,不会是时光网,更不会是猫眼、淘票票,而是豆瓣。

同样,如果问书评我们大概率也会得到相同的答案。

豆瓣的每一次改版都会有无数用户撕心裂肺地骂,“反对阿北独裁”小组中的讨论从来都没有停歇过,但骂归骂,骂完继续在豆瓣里点标记、发动态、看影评、逛小组。

知乎也一样,尽管2019年初知乎就宣布累计用户超2亿,这在客观上会稀释知乎在早期营造的社区氛围。

但如果我们问谁是中国第一知识社区?这个答案毫无疑问会是知乎。

知乎经历过战争,但事实上,不管是悟空问答的挖角大V还是微博力推的微博问答,几乎都没有影响知乎构建的知识生态,这背后源于知乎那套足够皮实的“内容生产-消费”机制。

在这套能自我循环的产品机制下,知乎尽管经历了用户的激增,内容生产端的调性不可避免从原来的高知内容转换成更多人关心的大众内容。

但知乎“出圈”并没有让产品社区和氛围变得失控:

看“卷积神经网络到底有什么意义?”的人和看“拥有一个漂亮的女朋友是一种神马体验?”的人在这个社区相安无事。

知乎背后这套兼顾算法和社交行为的分发体系发挥了非常关键的作用。

从这个意义上讲,豆瓣和知乎这两个产品从开始到现在,它们在用户中的心智从来没有变过,这就是这两家公司足够高的心智护城河。

所以,尽管中国互联网早已经历了沧海桑田,网易早已不是那个网易、新浪早已不是那个新浪、陌陌早已不是那个陌陌,人人早已…..没有了…..

但豆瓣和知乎在各自领域从来没有遇到过业务意义上和心智意义上真正的对手。

说完共同点,我们来说一说豆瓣和知乎的区别:

事实上,这两家经常被拿来比较的公司在文化、内核、模式、节奏、边界和商业化取向上都有着极其明显的区别。

一、 豆瓣有产品洁癖而知乎没有不得不说,豆瓣有一种独特的气质,这种气质在产品层面就变成了一种产品洁癖。

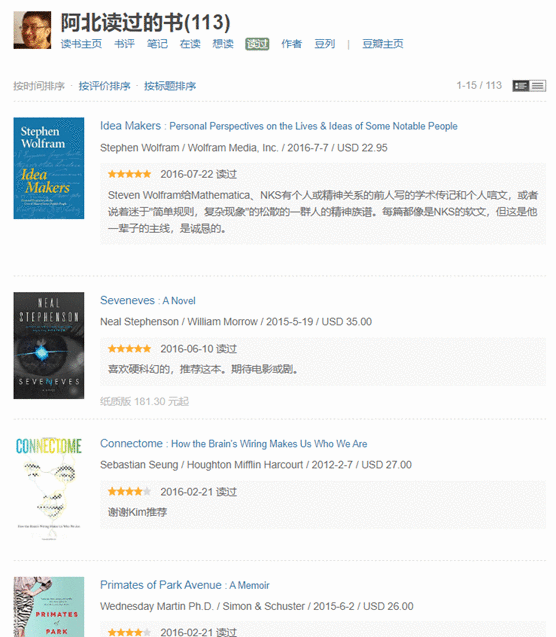

我浏览了一下豆瓣创始人杨勃(网名阿北)最近读过的几本书,有社会学的,有科幻的,甚至还有一本关于连接组学的书籍…..

但没有一本是关于商业的,独特而不随主流如有精神洁癖一般。

这便是阿北的个人写照,也是整个豆瓣的缩影。

豆瓣的产品洁癖和它的Slogan“我的精神角落”一脉相承,可以说正是这种调性成就了豆瓣,但在某种意义上,这种洁癖也成为豆瓣探索更大世界的一个瓶颈。

豆瓣的产品洁癖随处可见:

1. 面对人民日报客户端评论 “豆瓣猫眼恶意伤害电影行业”,和猫眼立刻会意让新电影6分以上不同,豆瓣依旧坚持如故。

2. 除了“影音书”之外,游戏也是很多豆瓣用户在线生活的的一个重要类目,但豆瓣始终认为玩游戏的人和看书看电影的人区隔太大,至今没有游戏类目的主入口,许多人不知道其存在的豆瓣“游戏”。

3. 在豆瓣FM,你永远不可能听到除了音乐之外如相声等明显可以增加用户时长的其他声音类型。

4. 在豆瓣阅读,你不可能在那个极具设计感的页面上看到霸道总裁爱上我的网络爽文。

5. 在豆瓣时间,你不可能在那个简洁雅致的界面上找到教你快速致富崛起的方法论课程,而等待你的,更多的是诗歌课、电影课、艺术鉴赏课。

6. 即便是在商业化的豆瓣周边商店——豆品,你只能选择极其有限的、文艺到普通消费者很难辨识的小众商品。

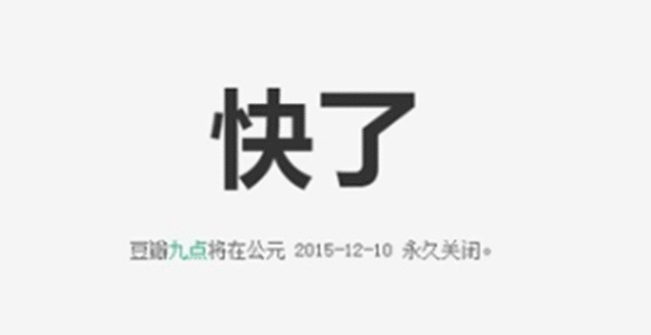

7. 豆瓣当年的RSS服务“九点”尝试过个性化推荐,但偏偏推荐的不是这个领域最大众消费的内容——新闻。

8. 在豆瓣,品牌广告如果不符合足够调性,豆瓣会宁愿选择不接也不会上线。

相比于豆瓣的产品洁癖,知乎的产品节奏就显得务实很多。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP