手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

本文主要对咕咚运动进行分析与探讨,主要谈谈这几点:咕咚的产品架构、与keep的对比分析、用户分析调研和功能体验优化与作者的一些想法,与大家分享。

本文将从以下几个方面进行分析:

产品架构拆解

竞品分析

用户分析

用户调研

功能优化

总结

前言作为国内首款运动社交软件,咕咚目前用户数量已达1.8亿,用户遍布全球210个国家,全国超过20万个运动团,累计举办各类线上线下赛事超过500场。随着健身行业瓶颈期的到来,人口红利已被几乎消费殆尽,追寻第二曲线对咕咚来说既是机遇,也是挑战。

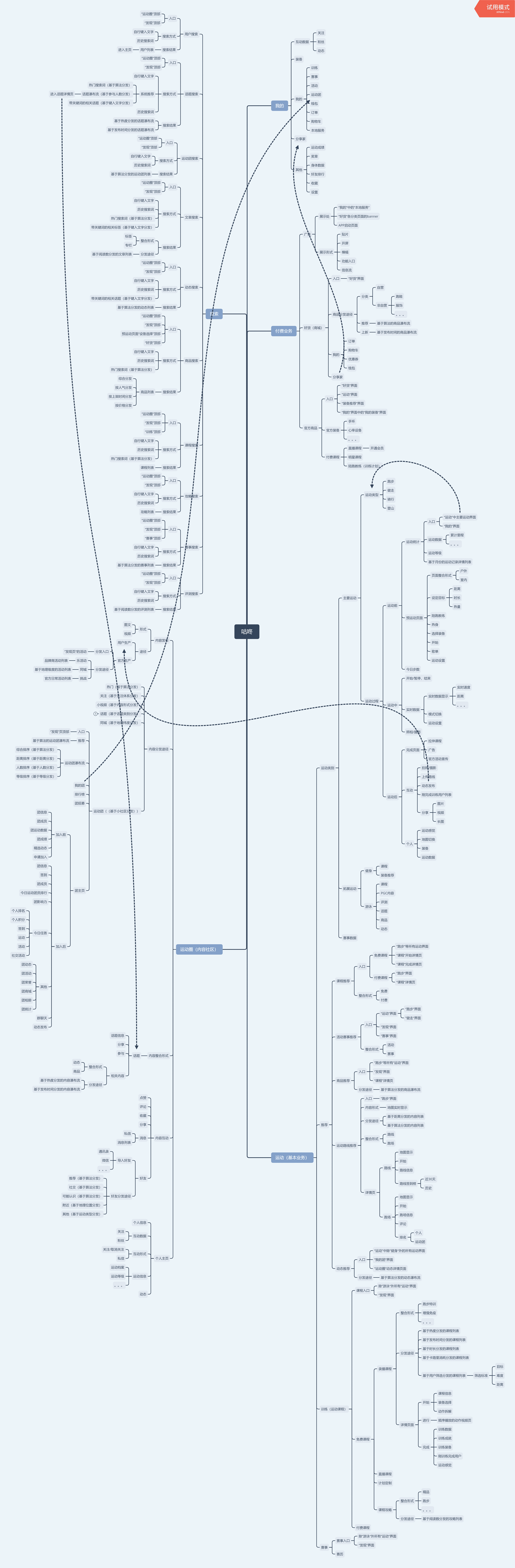

01 产品功能架构

作为运动社交平台的领头羊,咕咚的定位可谓“一波三折”

咕咚网创立于2009年,最初专注于在运动健身领域设计一款“让运动变得好玩”的产品。咕咚手环的推出使其迅速积累了一批一二线城市的年轻用户,大量热爱运动的高消费,高价值人群开始在咕咚聚集,并逐步产生高质量的内容,形成了良好的社区氛围。

之后,掌握了大量数据的咕咚再度拓展业务边界,涉及硬件,线上线下赛事,运动区块链等多个领域,覆盖健身运动全领域。

总揽全局,咕咚的定位从最开始的针对亚健康年轻人的运动健身软件+硬件产品,到后来的专注运动和数据的社交平台,再到如今已成为全面服务运动人群的全民运动生态系统。

2.2 竞品选择当年咕咚果断放弃硬件,一方面是因为咕咚最初只是把硬件作为用户积累的载体,放弃只是对自身数据和软件平台定位的战略性选择,另一方面也是因为咕咚预见硬件盈利模式在中国行不通,咕咚手环之后必出现价格红海。

果不其然,之后79元的小米手环,给当时的中国可穿戴智能硬件市场好好的上了一课。而结合小米手环的小米运动,由于具有和咕咚类似的从硬件切入市场而后转向软件的市场战略,并且如今拥有和咕咚不相上下的MAU,从而是咕咚竞品的不二选择

而同样定位于打造全民运动生态系统的keep,近几年以后来居上的态势一举成为运动健康领域的top1。相比于咕咚,keep反其道而行之,以内容进军市场,近期也开始了对智能硬件的探索。高度重合的用户人群,殊途同归的产品和市场定位,让keep和咕咚的竞争达到了前所未有的高度。

相比于更偏重服务健身人群的keep,专注服务跑步用户的悦动圈可以说有着和咕咚更高的用户重合度,而游戏机制的玩法和高度精确的计步准确率,让悦动圈成为运动领域用户活跃数仅此于keep的第二大APP。

因此,咕咚的竞品选择为:小米运动,keep,悦动圈。

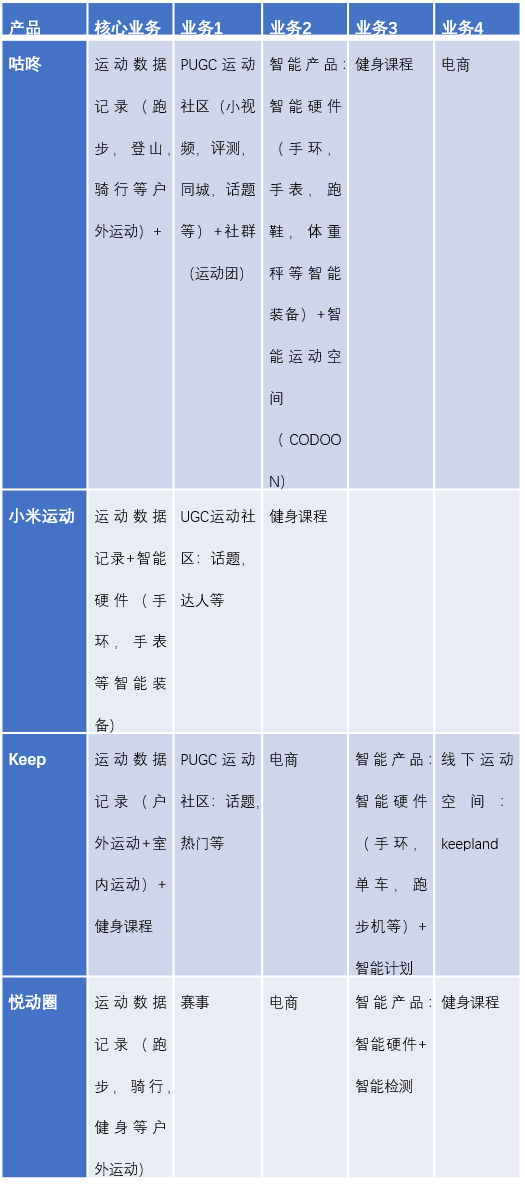

2.3 业务分布

上图是业务分布总结,由此可以看出:

除了小米运动外,keep,咕咚和悦动圈都涉及了电商业务,但咕咚的电商业务还是以智能硬件为主,咕咚不仅在硬件的丰富性上不输行业巨擘keep,而且还和其他品牌合作,比如与小乔合作发布单车,与野小兽合作发布跑步机,由此降低风险,提高硬件竞争力,丰富的硬件和最早开辟运动市场的先发优势让咕咚的运动数据成为其核心竞争力。然而目前在硬件体量上,咕咚还是无法与keep相抗衡,数据优势还能保持多久是个亟待解决的问题。

四个产品的业务范围都涵盖了数据记录,智能硬件,健身课程三大模块。在数据商业变现的道路上,咕咚和keep无疑走在了前头。咕咚依据数据优势推出的健身直播课无疑更加精准服务用户,是小米运动和悦动圈无法比拟的,然而Keep依靠健身内容的优势可完全补足数据上的不足。咕咚如何抓住数据优势,将资源转换成营收,是一个问题。

四者的运动社区都为PGC+UGC内容社区,而咕咚的“运动团”服务将社区经营精细化,在社区氛围的打造上更具优势;而keep的社区覆盖了健身,瑜伽等室内运动和跑步,骑行等户外运动,场景更加多元,用户范围也更广阔。小米社区则由于小米生态的渗透作用,内容更加集中(多是手环相关),用户范围也更集中(更集中于小米手环用户),悦动圈社区用户也是集中在跑走范围内,且对普通用户十分不友好,在笔者体验动态功能时,发现普通用户的动态发布已被停用。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP