手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

编辑导语:在一个产品中,在不同阶段用户的行为以及用户的价值都是很重要的,我们需要去判断用户的类型,进行转化;但是要用用户可以接受的办法,而不是强加给用户,影响用户体验的方法;本文作者分享了关于生命周期的判断以及做法,我们一起来看一下。

用户人群的划分有多个维度,最常见的是用户生命周期阶段的划分方法;我们不妨以此为例,探讨应该如何拆分用户群体,以及能用这些拆分的结论做什么。

生命周期源于随着用户跟平台的转变,用户的认知和行为均会出现较大的变化,在不同的生命周期阶段他们的需求也会变。

如果只能有两类用户,我们应该怎么划分用户群体呢?有的朋友可能说:应该是“新用户”和“老用户”。

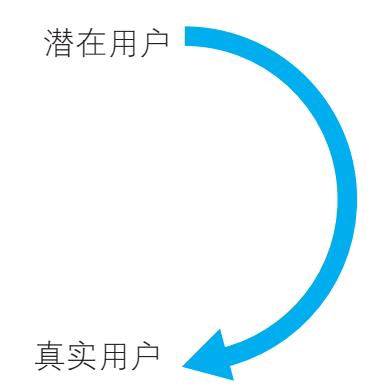

其实不然,对于绝大多数产品来说,我们要判断的最重要的应该是“潜在用户”和“真实用户”。

他们之间是有转化关系的:

首先,我们要识别哪些是真实用户。

这非常简单,他们都在使用产品,所有注册产品用户都可被称为真实用户;这是最简单的方法,不过要深究起来,不同的产品也有很大的差异;比如,对于许多社交产品来说,注册往往只代表第一步,这时候用户在“潜在用户”和“真实用户”之间徘徊;直到他们完成了一些操作,代表他们真正留在了平台上,出现有规律的行为后,才能算真实用户。

这在硅谷被称为“Aha monment”(顿悟时刻),比如脸书就认为用户有了7好友就是过了这道坎儿,很有可能成为真实用户。对于脸书来说,真实用就是拥有7个好友的用户。

那么接下来,我们再看潜在用户。

是不是所有并非真实用户的人,全是潜在用户?这种区分方法也过于偷懒了,我们仍然以脸书为例,能够使用脸书的人,在国籍(哪些国家开放注册)、年龄(排除低龄儿童和高龄老人)、居住地(网络畅通的地区)等方面,是有明确特征的;依照这些特征,可以聚焦许多尚未成为真实用户的人,他们就是所谓的潜在用户。

我们已经有了以下这种划分了:

潜在用户:国籍、年龄、居住地有定条件的非真实用户人群;

真实用户:有了7个好友的注册用户人群。

他们之间会有一个转化通路,就是注册步骤和拥有7个好友的步骤,潜在用户就能够成为真实用户;这需要我们做更多的努力,让潜在用户了解我们的产品,愿意注册,并且有耐心加7个好友。

不过,真实用户会户会不会又变回潜在用户?也有可能,他们会因为各种原因(社交需求没有得到满足,对产品丧失了信任等)离开产品,重新变成等待转化的潜在用户。

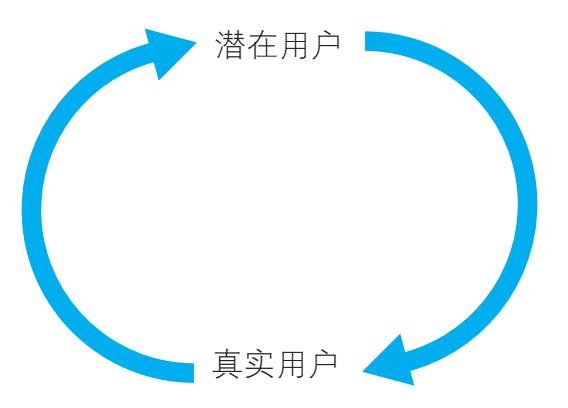

那么完整的通路就是:

这是最简单的划分,接下来我们需要再把新用户的概念提出来。

为什么要先区分新老用户?因为新老用户的认知和需求差别非常大。

对于新用户来说,他们的预期还不稳定,对产品的认知还比较少,有很大的不确定性这时需要关注他们的各种诉求,让他们能够成为老用户。

对于老用户来说,需求已经转变了,未必要做太多预期上的管理、功能上的介绍等,更多的是让老用户持续留在产品上,产生更多的商业价值。

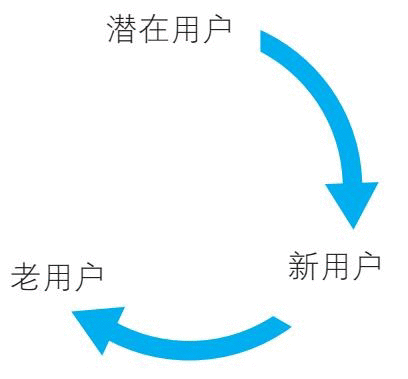

我们再划分用户类别,可能会变成这样:

他们的定义应该是:

潜在用户:国籍、年龄、居住地有一定条件的从未注册的用户人群;

新用户:注册但没有7个好友的用户人群;

老用户:有了7个好友的用户人群。

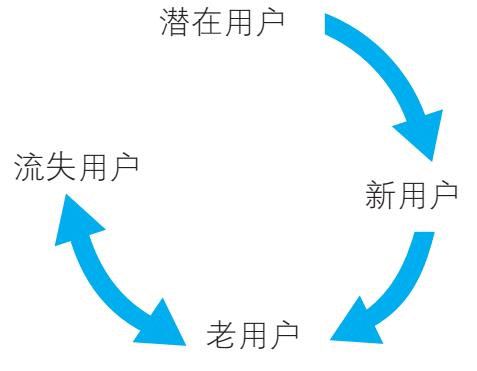

如前文所述,老用户也会离开产品成为流失用户;我们对流失用户也有个定义,就是长期不使用产品的群,比如连续半个月都没有登录过的人。

于是现在人群划分就是:

潜在用户:国籍、年龄、居住地等方面适合的从未注册的用户人群;

新用户:注册但没有7个好友的用户;

老用户:有了7个好友的用户人群半个月内有登录行为;

流失用户:连续半个月没有登录过的用户人群。

在人群转化的每一步,我们都可以做一些事情。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP