手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

编辑导读:不同的产品解决用户的不同需求。有些产品解决用户的痛点,有些产品满足用户的爽点,而有些产品则是关注用户的痒点,帮助他们满足虚拟自我,实现自我价值。本文作者以产品“tell”为例,分析它是如何满足用户的痒点的,以及有哪些可以优化的地方,与你分享。

牛奶无意中接触到了一个产品-tell,主打陌生人之间的「非即时通讯」。

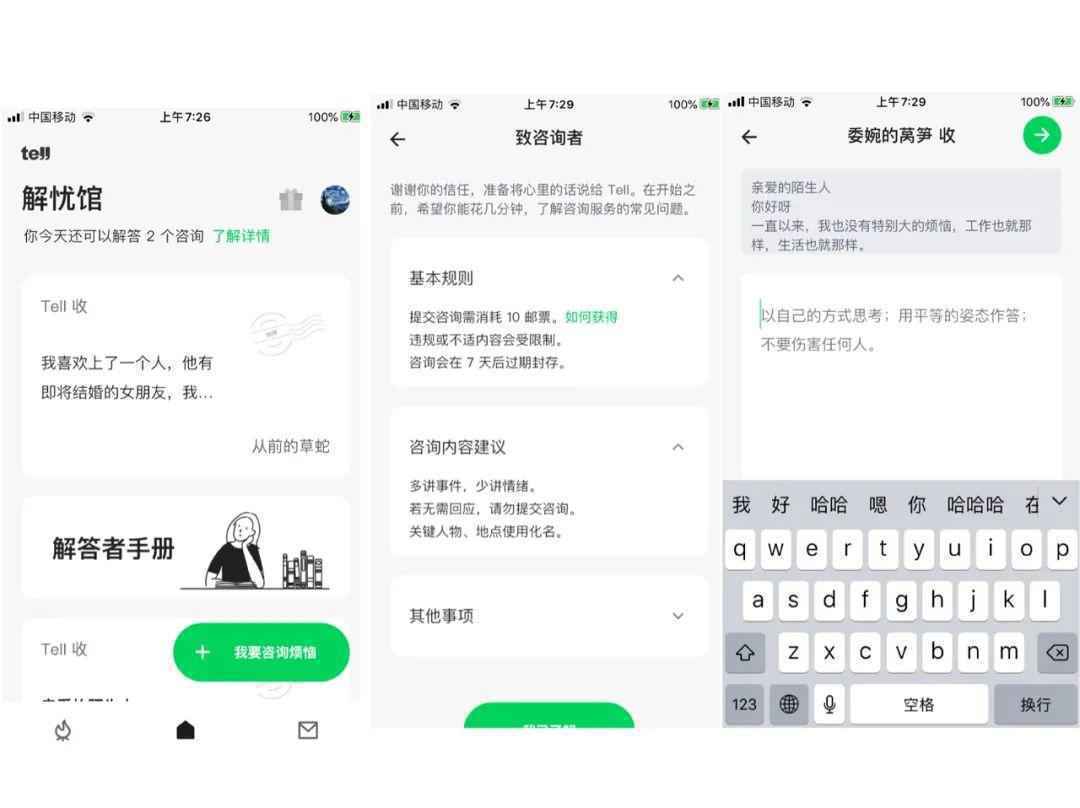

tell上有三种信;咨询信、解答信和普通书信,咨询是完全匿名的,用户可以通过平台发一封咨询信,tell会分发给其他的用户,通常是单一用户。用户收到信之后给予的回复是解答信。当咨询者收到解答后愿意再次回信,这个时候信件将会不再匿名,成为普通书信。一个小众且清新的软件。

映入我脑海中的第一个问题是,这样一对一的书信往来,咨询者的问题是没有办法得到很好的解决的,那么是什么动力促使他继续使用这个APP?

对于解答者来说,他是一个接收各种问题和负面情绪的人,又是什么动力让他坚持去使用这个APP?

带着这两个问题,我们一起来了解一下这款APP。

「牛奶看到了这款APP的努力与不足 也看到了它的局限与挣扎,下文一一阐述」

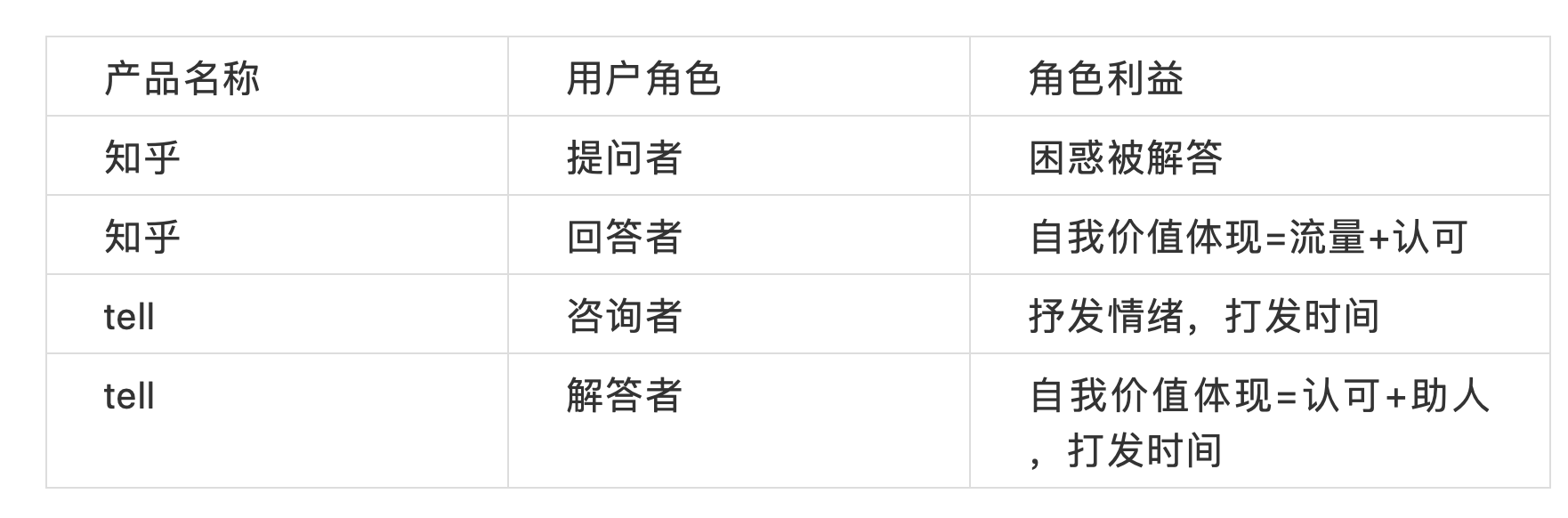

01 角色与角色利益看到这个产品之后,我想到了知乎和漂流瓶两个产品。

书信往来形式有一点像漂流瓶,但是内容上又更像知乎。因为漂流瓶更多是打发时间,而tell的内容是强调咨询与解答,有问答的性质,但和知乎也大不相同,我们可以从角色和角色利益来看看差异点。

在知乎,提问者和回答者是一对多的关系,当我提了一个问题,可以看到不同视角的回答;对于回答者来说,虽然只回答了一个问题,但其他有相似问题的人也会来查看解答,并给予赞同和认可。

因此它能够实现回答者的自我价值。被更多的人认可和看到。

而对于提问者也更可能得到一个满意的答案。

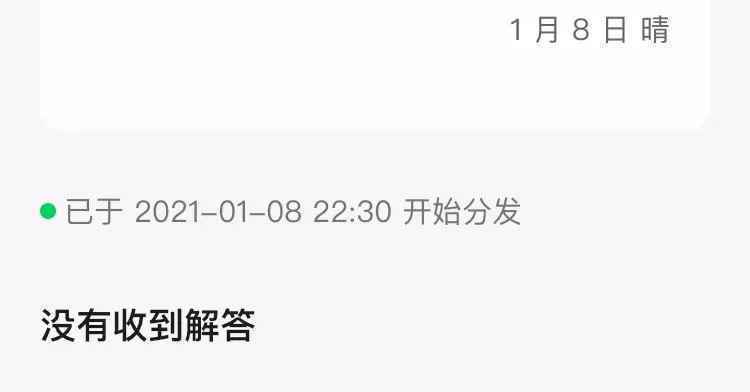

tell则不同,咨询者和解答者信件通常是一对一分发的,那么咨询者提一个问题,如果收到信件的人没有回复,这个问题将没有得到解答。同时由于是一对一的沟通,即使得到了回复,得到的也是单一个体的观点,不具有多维视角。

如果从抒发情绪的角度来看这个问题,也许写书信的本身就是在抒发情感,那么会产生另一个问题,当解答者没有办法很好的共鸣情绪,咨询者会很难得到好的情绪释放。

而对于解答者来说,如果问题受到咨询者的认可,他可能会收到一个感谢,同时由于是一对一关系,自我价值实现的感觉没有知乎强。那么解答者的动力来源来自哪里?tell是如何解决的?

对于咨询者这种无法收到回复的不确定性有没有什么办法来解决?

在下文我们会给出答案。

02 tell的自我救赎很明显产品没有办法咨询者寻求帮助的诉求(不是痛点),且产品的理念是非即时通讯(不是爽点),对于解答者最多也只能达到实现自我价值,因而这是一个满足痒点产品。

梁宁对痛点痒点和爽点的定义是这样的:

痛点是一个人的恐惧。一个产品能够让用户摆脱某种恐惧,那么这是一个解决痛点的产品。

爽点是即时满足,如果一个人在寻求中能立即得到满足,这种感觉就是爽。

痒点是满足虚拟自我。

再加上写信这件事本身也限制了用户群体的容量。

看起来举步维艰的产品,tell做了哪些事儿平衡咨询者和解答者之间的关系呢?

Qustion1:解答者为什么要回复咨询?

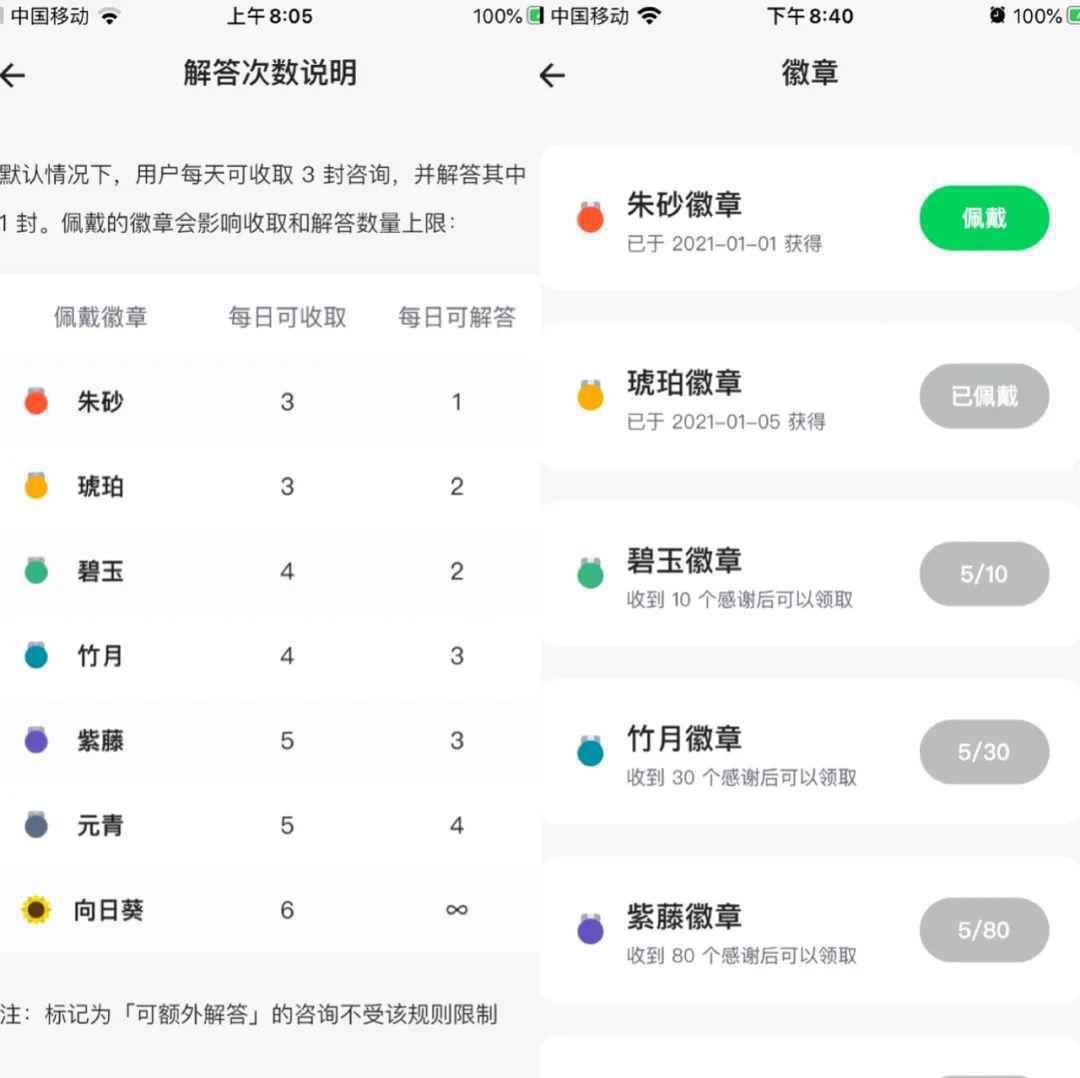

Answer:tell要通过调动情绪和设立徽章等级体系激励用户参与解答问题。

tell是如何调动用户解答问题的情绪呢?

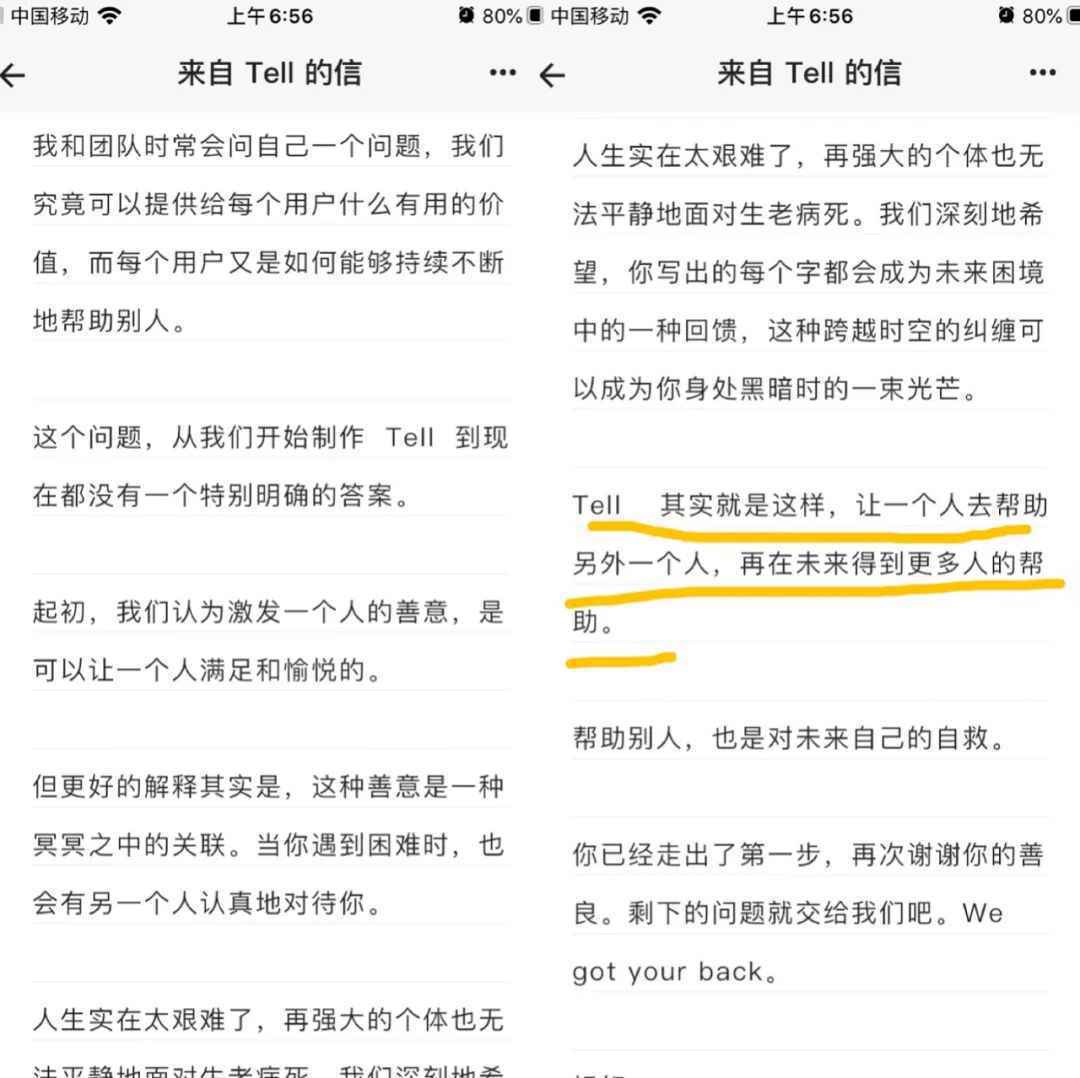

每一个入住tell的用户都会收到一封来自创始人的信,在信中,他会讲解自己的产品理念和价值观。通过解释每个人都会遇到问题,只有你帮助了更多的人,才会在未来得到更多的帮助。

tell中有一个邮票机制,当你们解答一个问题获得一张邮票,而当你需要咨询时,一次咨询会消耗10张邮票,也就是说你需要通过帮助他人而换得获得帮助的机会。我发现这封信每隔一天我都会收到一次,当天点击一次之后就会消失,也就是说每隔一天tell会给我们加强一次这种心理暗示,打造一个互帮互助的场景,而在首次进入APP首页,也将会收到三条文案,从结交良师益友,保持思考和渡人之舟来设定产品的调性。

关于徽章体系:

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP