手机版 欢迎访问人人都是自媒体网站

编辑导语:工时制度也就是按照工作时间进行员工的绩效记录,在如今的互联网企业,很多都会采取工时制度进行考勤和对员工进行管理;本文作者分享了从产品角度看企业“工时制度”的未来,我们一起来了解一下。

相信最近拼多多的一系列事件引起很多人的关注,尤其互联网人的关注与讨论,其中可拿出来讨论的点确实有很多,笔者不想就此事来评价哪方。

在这个事件中,笔者从产品角度,就价值来说说大家反复提到的“工时制度”;首先,这里笔者所说的工时制度是指根据员工的工作时长来评价员工的绩效、以及系列的用工方式,而非劳动法中所规定的企业用工相关条例。

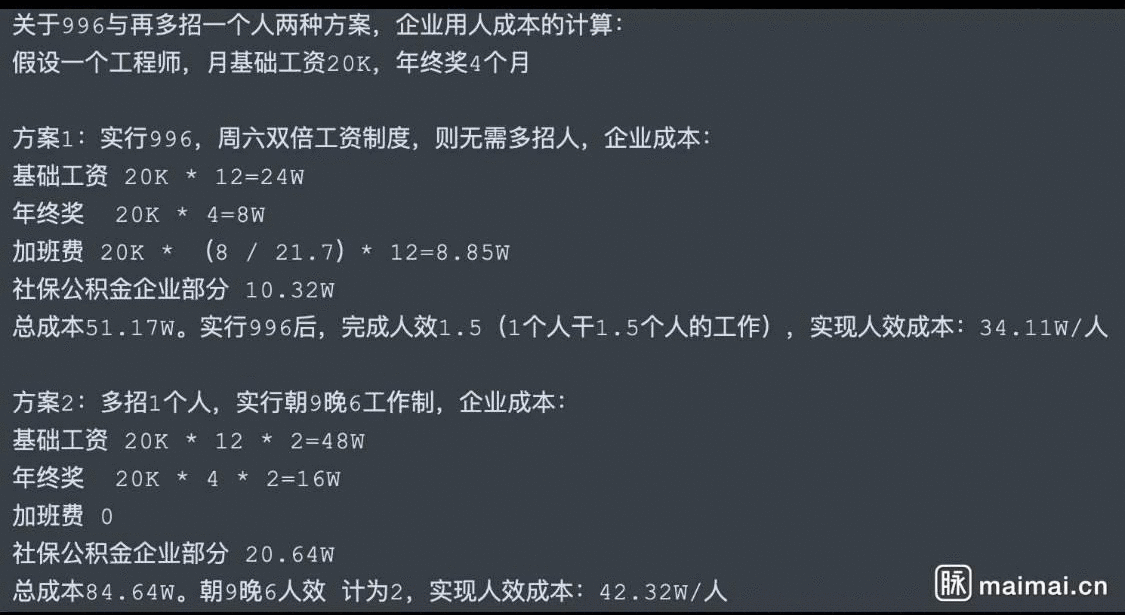

在职场人的社交脉脉中,流传较广的图是这个:企业用人成本的计算。

这个方案错了吗?计算的整个过程确实是没有问题,我们假设人效是固定的,那么确实最终996计算的结果是一年的人效成本为34.11W/人,而多招一个人的企业成本是42.32W/人。

34.11w/人的成本当然是低于多招一个人的42.32W/人,可是这个计算的对象是人,人不是机器,不是工业化时代一台机器工作二十四小时的产出就一定大于工作八小时的机器。

所以,这里反应了一个问题:

在前沿科技的互联网企业们,因为行业出现的时间其实只有二十三十年,其管理方式并没有自己的体系,只能直接套用其他行业的模式。

一、工时制度的由来是的,如前面所说,员工不是机器、不是一台可以直接通过计算工作时间来计算产出的机器,所以拼多多竟然用一个月工作多少个小时来考核这些顶级的脑力劳动者们,并且还有工时计算器来时刻盯着,这是笔者也没有想到的。

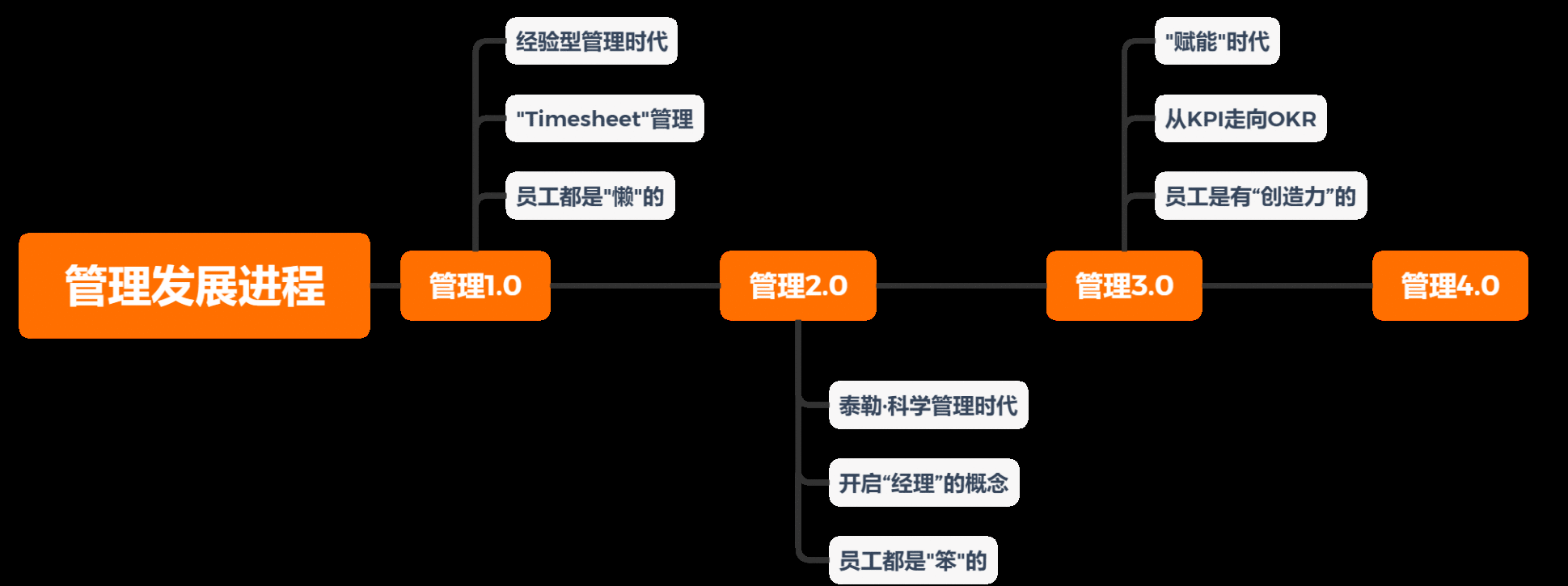

我们先简单的从历史来看看,工时制度是怎么来的?整个管理的进程基本上来说走过了三个时代:

在最初的时候,包括了奴隶时代以及我们过去的长工、短工时期,所谓的管理基本上就是地主之类的;这个时代没有任何的管理理论出现,人们凭着经验来管理工人,当时的人们认为员工都是“懒”的,必须时刻监督着,否则他们就会偷懒。

这里还有一个很有意思的工具“工时表”出现了,但当时是用来记码头工人上厕所的时间的;因为担心工人通过上厕所来偷懒,所以“管理者”规定每个人每天只有规定的上厕所时间,每个人上厕所都要登记用时,久而久之就出现了“Time-sheet”,有趣的是倒过来念也合适:“Shit-time”。

2. 第二个时代:管理2.0走过了劳动苦力时代,人们来到了工业化时代,这个时候有了各类的工业化需要操作;此时有个名叫泰勒的人出现在法国街头,因为他发现只要把每个员工按照一定的规范动作,就能够数倍提升效率;于是他在法国街头展示了一条科学规范的流水线作业,从此开启了科学管理时代。

而我们熟悉的ISO9000系列、各类的工作规范制度,皆源于此,连我们如今用的KPI也是来源此,因为泰勒认为,所有每个人分开后的工作再组合相加就等于100%。

所有我们的KPI定下后,只要按照要求就能达到目标,但!这指的是过去的劳动力时代,因为每个人能够提供的劳动力确实是能够计算,多大的体重能够搬动多种的货物,我们都可以算出来;所以这个时代的管理需要拥有这些规范的知识,慢慢也就有了“经理”这个头衔,即有管理知识的人,相反的员工则可能是没有知识的劳动力。

3. 第三个时代:管理3.0从工业化走向互联网时代,人们不再只是简单的劳动力,就以我们产品经理们来说,无数的创意、想法都是从脑子里出来的,这就倒推出员工不再是笨的了,员工是有“创造力”的;而以谷歌为代表的的企业开始想着如何更好的激发员工的创造力,企业开始关注赋能员工,一些企业发现KPI会限制员工的创造力,所以开始有了OKR,这也是我们今天的时代。

而从这段历史中,我们可以看出,企业与员工的关系的变化,本质上是员工创造价值的能力的变化;而所有企业盈利的差别,究其根本是员工创造的价值的差别。

那么好了,走到了这个时代,回过头我们要问一句:员工的工作时长与创造的价值成绝对的正比关系吗?

无数个伟大的创意可能就来源于1秒钟的想法,所有笔者经常说一个笑话:一个看着在那发呆1小时的产品经理和一个疯狂打字1个小时的产品经理,你能百分之百确定一定是后者产生的人效大吗?技术、设计等等也是同理。

Copyright © 2018 DEDE97. 织梦97 版权所有 京ICP